幽体するコレクティブ

二日酔いの中、Art Collective について考えている。 それは、単なる共同制作体ではない。重要なのは「個」同士が混線しながらも消滅せず、ひとつの情報的身体として再編されていくプロセスそのものである。私は、このプロセスそのものを「幽体するコレクティブ」と呼び、その性質を考えていきたい。 個から集合体への転位 芸術実践における「Collective」は、もはや「複数の人間による協働体」の定義を超越した。個でありながら、群であるような中間的な存在状態であるコレクティブの様相は、個が外の個と混線することで、他の存在へと変化していく過程であり、固定的なアイデンティティを持たない流動する運動体である。 その時、個々の作家性は消滅するのではなく、分散的かつ幽体的に再配置される。 幽体するコレクティブ / 情報的身体の生成とは 「幽体」とは、物質的な実体を欠きながらも、活動において確かに作用する情報的身体による運動体である。 それは霊的でも幻想的でもなく、情報環境と実空間のあいだに広がる海の中で、実際に生成される身体のかたちを指す。 個とは、固定された単位ではなく、関係のなかで常に生成の途中にある存在である。 彫刻が最初から形を持たないように、素材・手・時間といった多様な力が交わる過程で、徐々に形が立ち上がるように、人間の「個」もまた、環境・他者・情報との相互作用のプロセスのなかで、輪郭を生成していく過程にある。 この相互作用の中にある個を「個(t−1)」とするならば、そのプロセスの連続によって「個(t)」へと分化が進む。すなわち個体とは、常に変化する差分的な存在であり、過程そのものに内在する「エネルギーの流れ」を媒介しながら次の自己を生成する。 この「過程の中で生じるエネルギーの塊」こそ、コレクティブが持つ本質的な意義である。 そこでは、個(t−1)と個(t)のあいだに前個体的な潜在力が発生し、複数の主体がその潜在力を共有しながら、互いの境界を溶かし合う。 この未分化なエネルギー場において、思考・感覚・身体が混線し、新たな形式へと変換されていく。 その運動そのものが、「幽体するコレクティブ」の実体である。 したがって、コレクティブとは単に複数人で構成される群や組織ではない。 むしろ、個がいったんほどけ、再び形を結び直すための場であり、その結び目として立ち現れる「かたち」を取り出す行為そのものが、芸術的実践としてのコレクティブの核心にある。 この「ほどけ」と「結び」の運動の中で、情報的な身体=幽体は絶えず生成し続ける。 それは、可視的な肉体を超え、他者や環境との接続を通して形成される生きたネットワーク的身体であり、この流動的身体の呼吸こそが、コレクティブという存在を成立させている。 情報社会における新しい「生」のかたち 「幽体するコレクティブ」とは、死後の霊的残像ではなく、情報社会において新たに意図せず発明された「生」のかたちの1つである。 そこでは、身体はもはや閉じた器官ではない。 他者や環境との接続によって絶えず変容する開かれた情報的なものとして存在する。 感覚は分散し、情報の海を漂いながら、その時、その時に他者と共鳴することで、時宜によって結晶する。 その結晶化の過程で、生きることやつながることはもはや区別無く、生とは常に他者を介して生成されるプロセスそのものとして立ち現れるのである。 それは、ネットワークの中を漂う情報の微粒子が、一瞬の秩序を求め、時折、集合的ではありつつも、孤独を伴い浮遊する。そのような、きわめて現代的な「生」のかたちなのである。

ARTIFACT にみる前衛 / 作品の共通性およびその系譜に関する考察

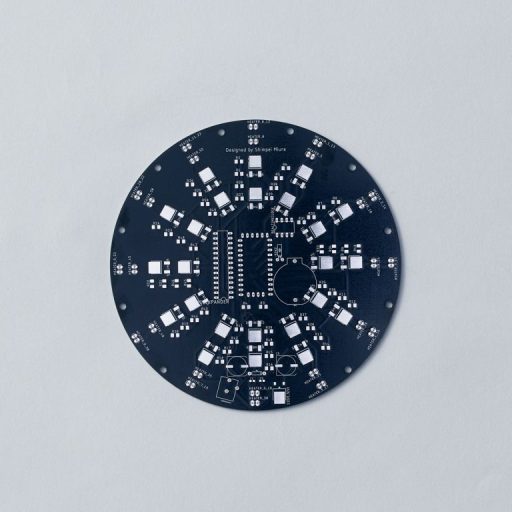

I. 序論II. 個別作品の解説Core -2024-虚実の壁 / The Wall Between Truth and Fake -2023-私利私欲大曼荼羅 -2022-III. 作品間の共通点IV. 芸術的および表現の系譜A. キネティック・アートとサウンド・アートB. 東洋哲学への関心はみられるが、参照しきれていないC. 表現技法としてのテクノロジー、絵の具と同様に扱うことD. Installation Art への礼賛E. リパーパスされた素材と日常的なオブジェクトの使用F. 古代のシンボルの現代的な解釈V. 結論 I. 序論 本稿では、ARTIFACTでの創作において、特に私自身がコラボレーションで手掛けた作品、《 Core 》(2024)、《 虚実の壁 》(2023)、《 私利私欲大曼荼羅 》(2022)の3作品を取り上げ、それらの間に見られる共通点を考察し、さらにそれらがどのような芸術表現の系譜を踏んでいるのかを(勝手ながら)分析する。これらの作品は、それぞれ異なるメディアとテーマを扱っているように見えるが、根底には現代社会における人間存在や認識、そして伝統と革新の融合といった共通の関心が示唆されている。また、キネティック・アートともサウンド・インスタレーションとも捉えられる《 Core 》、リパーパスされたオブジェクトを用いたインスタレーション《 虚実の壁 》、そしてデジタルと自然の要素を融合させた作品《 私利私欲大曼荼羅 》といった多様な表現方法を用いており、多岐にわたる概念を様々な感覚体験を通じて探求しようとする姿勢が窺える。 本稿の目的は、これらの作品を個別に詳細に検討した後、それらを結びつける共通の要素を明らかにし、現代美術史におけるそれらの位置づけを探ることである。 II. 個別作品の解説 Core

アルキメデス螺旋の実装―無限に渦巻く円周率と Quantum Vibes の一考察

先日、3月14日(金)に開催された「GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025 」のオープニングパーティにて、私も参加する ARTIFACT が演出を努めました。 オープニングパーティで活用した "π Generate System(円周率がアルキメデススパイラルに沿って無限に表示されていく演出)" のテクニカルノートを書いておきたいと思います。(どう実装したか、すぐに忘れるので個人的な備忘録でもあります) この投稿をInstagramで見る WALL_alternative(@wall_alternative)がシェアした投稿 そもそも GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025 とは? 「GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025」は、東京・西麻布に位置する「WALL_alternative」を拠点に、2025年3月14日(金)~16日(日)の3日間にわたり、西麻布・神宮前エリアを中心とした外苑西通り沿いのアートスペースをつなぐ試みです。会期中は、各アートスペースが連携し、展覧会のオープニングを同日に揃えたり、営業時間を延長したりすることで、来場者が複数のアートスペースを巡りやすい環境を提供します。この取り組みは、新たなアートスペースやアーティストとの出会いを促し、地域間の横のつながりを強化することで、東京のアートシーンをさらに盛り上げることを目的としており、昨年初開催されました(※1)。 WALL_alternativeは、現代アートを中心とした作品の展示・販売を行うアートギャラリーを軸に、カウンターバーを併設したオルタナティブ・スペースです。「多様な人々が有機的に混ざり合う夜のたまり場」(※2)をコンセプトに運営されており、常に気鋭の作家の作品と出会える、都内でも類を見ないカルチャースポットといえるでしょう。 今回、WALL_alternativeでの企画展「和を以て景を綴る」の展覧会オープニングとともに、Artist Collective「ARTIFACT」

言語と計算により紡ぐ「新」森羅万象

-1分、-1時間、-1日、-1週間、-1ヶ月、-1年、あまりにも世界の変化が目まぐるしいが故に 「-1 〇〇」に過ごしていた生活環境、アクセスしていた情報環境、そして、考えていたことの根底が揺らいでおり、ここ最近は、妙な脳内フォグが立ち込めている。 情報技術を手法として選択して何かを創ることに生きがいを見出している自分にとっては創ったものが情報空間に消失していく空虚さを強く実感しており、根底以外に基底をも意識しないと脳と身体が乖離してゆらゆらと時間軸のみが進行する状態で、いまさら始まったことではないが、物理現実を痕跡無く浮遊するだけになってしまうのではないか、手元のスマートフォンの画面に表示されている情報は幻覚なのではないか、この話題は、-n 秒の世界と+n秒の世界を隔てる出来事なのではないかと、謎の脅迫観念にも似たような疑問と、気の抜けない状態、論拠や寂念の不足が次から次へと湧いて出てくるのである。 と、数日だけ思っていた。 冷静に考えると、言葉にならない感動を言語で切り取ることができさえすれば、あとは計算機の力を見方にどこまでも表現を拡張できる時代の到来であり、表現者にとっては、「これまでは手に届かなかったあの作り方」「細部に到達するまでの土台づくり」のような点において、時間軸を圧縮できる恩恵は必ず受け取ることができると考えている。 最近、触ってみた主に映像表現に使えるであろう、機械学習、DeepLearning による手法、ツールのうち、個人的に多用するであろうと思っているのが以下の2つ(これもまた+1〇〇後には、-1〇〇では

文脈と身体性を考える年だと思う

2023年の年末から2024年の年初の休み中は、本当にダラダラした. 休みの間には、デジタル機器が身体から離れることはなく、むしろ、Quest3などで遊んだりなどテクノロジー楽観主義に見を委ね、現実にデジタル情報が重畳されたすぐそこにある未来に想いを馳せる時間を過ごしていた. さて、2023年は、様々な方々やメディアが総括するように「生成AI」という言葉が、またたく間に広がり、生成AIとの関係がどうだとか、「共生」や「共創」と言っておけば良いだろうという風潮が何だか溢れかえっていた年だったように思う.表現の均一化、創造性を問う議論、人と機械の対立構造など、泳がせておくには、未だに議論が多すぎるとの認識はありつつも、生成AIは気づいたら作業の隣に存在しており、我々の活動を伴走している. それは視覚表現の巧みさだけではなく、コンセプトやビジョンなど、指示者の指示によっては、より高度で高級な知的活動をも伴走できる存在としてネット空間に鎮座しており、それらに人類が翻弄されるという、新たな時代を迎えたようにも思える. ところで、ネットにアクセスするだけで、虚実に関わらず、”絶え間なく降り注ぐイメージ”が視覚に流れ込み、溢れかえるこの状況は、人間の生物としての特性として(と言って良いのかは定かでは無いが)、視覚優位の我々にとって、現実への認識を負の方向へと変容させる最大の要因になっている可能性がある. 例えば、2023/11/12の日経紙面で報道された「ガザ衝突、偽画像が拡散 生成AIで作成か」のタイトルのニュース(1)のように、偽情報が世論を煽り対立が過激化されるような事例が年々増えている. 偽情報による台湾総統選では既に問題になっているが、これはおそらく今年のアメリカ大統領・議会選挙でも更に加速するのは容易に予想できるだろう. さらに、厄介なことに、偽情報が蔓延すると、真情報を偽情報だと言い張る輩が現れる. 昨年4月、南インドのタミル・ナードゥ州の政治家が、自分の所属する政党が30億ドルの横領に関わっているとして党を糾弾する内容の音声が流出したそうだが(2)、当該の政治家はこれを「機械によって生成されている」としたが、実際には本物の音声だったようだ.このように本物の情報を偽と見なされてしまうことは「嘘つきの配当(liar’s divident)」と呼ばれており、2024年以降、さらにこれが加速すると懸念されている.自分のようなタイプの人間は、偽情報と同様に真の情報に対しても疑心暗鬼になってしまい、自身の内面にしか興味が無くなるということを危惧している. 「情報」とどう向き合うべきなのか、情報リテラシーという言葉では対処できない時代の訪れに、行動と思考の源泉となるは「つくって考えること」しか無いと思ったりしている. こんなことを書きながら、ぼんやり思うのは、「つくって考えること」については、これまで以上に、文脈(Context)と身体性(Embodiment)に鋭敏になることを大切にしたい. この2つに関しては、日々の情報収集と表現活動の両者に関連するのと、前段で触れた真偽が破綻した状況への応答でもあるのだが、 情報収集×文脈の視点については、網羅的に専門家になるということではなく、教養的なものに関しては、情報の前後をふんわり知ること、伝わる情報に編集できることを意識しようかと. 表現活動×文脈に関しては、今更ながらだが、なんとなくこれまでの創作で分かってきたこともあるので、表現、芸術の「史」の延長に位置づけられるように思考を整理していこうと思う. 情報収集×身体性については、可能な限り情報摂取に、何らか身体的経験を取り入れることを大事にしたい.手書き、肌触り.自分の足で経験して口で伝える. 表現活動×身体性については、表現のコンセプトの一部に常に取り入れたく、記号化可能な身体と社会構造の変遷の相関の理解と未知なる記号化された身体性を描くことが1つ(たぶん何言っているかわからないと思うが).もう1つが、A/V表現における身体想起の表現方法を考えたい. ざっと、今年は、こんな感じだろうかね. ※1:「ガザ衝突、偽画像が拡散 生成AIで作成か 100万回以上閲覧の投稿20件 SNSで対立煽る」日本経済新聞、2023年11月12日 ※2:「An Indian politician says scandalous audio clips are AI deepfakes. We had them tested」rest of world、5 JULY 2023 • CHENNAI, INDIA.

カメラと俳句

俳句というものが江戸時代の人びとの場合、記録の枠割を持っていたのじゃないかと思います。とくに旅をした場合、行った先で一句書きとめておく。絵ごころがある人だとスケッチを描くわけですが、俳句にはそういう記録性という実用機能があって、あとでその俳句を見れば旅先の情景なり体験なりを思い出すインデックスになる。いまの日本人は旅行に行くときにはかならずカメラをぶらさげていって、行く先々でパチパチ撮っていますね。あれは昔の人の俳句のかわりだろうと思うんです。 明治メディア考 (エナジー対話) 1979/4/1 前田愛の発言 これは、先日、下北沢のほん吉という古本屋で500円で購入した、小冊子の古書「エナジー対話・明治メディア考」での日本を代表する評論家前田愛と加藤秀俊の対話の一節である。 この一節の通り、カメラと俳句には類似構造があって、まさに写真は現代の俳句だ。 カメラは単純な光学機械に過ぎないが、写真には人の主情が混じっており、俳句における時間軸を決定する季語は、写真においては、例えば、柿の木とその向こうの夕暮れであり、桜の花が散る様子、月が雲に隠れる瞬間など、短い時間の中での美しさや哀しさである。 テキストと画像。異なるメディアではあるものの本質的には同じであり、俳句は詠むものがその場で捉えた情景のスチール写真なのだ。 日本文化特有の表現として面白い点の1つが、こういった離散的に時間を切り取るところにある。 日本の伝統的な詩や文学には、簡潔に情景や情感を伝える技法が求められ、俳句や川柳など、少ない言葉で深い意味を持たせる詩的表現が好まれる背景には、省略の技法や間(ま)という概念がその根底にはある。 さらに視野を広げて、俳句以外にも、目を向けてみると、能における鼓のポンと入る音、歌舞伎における見得などにも共通項がある。 視聴覚を使って、空間と時間を一瞬、停止させることで、その瞬間のドラマや美が際立てられる。これは、連続する時間の中で一つの瞬間を切り取り、観客の注意をその点に集中させる技法とも言える。 このような感性や価値観は、日本特有の日常生活や自然との関わりの中で培われ、伝統的な芸術や文学においても色濃く反映されていることが分かる。 今日におけるニューメディアを活用した表現方法にも継承されるべきであり、制作において頭の片隅に置いておきたいと思った。

Best Buy & Things Driving Creation in 2022

2022年もあと2日。 今年も皆さん大変お世話になりました。 現業も個人制作も2021年よりも新しい挑戦の機会に恵まれて、今、振り返ると本当に挑戦してよかったと思える1年だったと思います。 正直、体力も精神的にも結構ギリギリな時もありましたが、やり切った後の充実感は何ものにも代え難いっすね。 さて、そんな1年の活動をドライブさせてくれた、個人的なベストバイや音楽等をなんとなく書き綴りつつ、年末のご挨拶とさせて頂きます。 制作のお供関連 RTX4090 待ち望んだNVIDIA 40番台です。買う前は、正直、コスパ悪いのでは?と思ってましたが、やっぱり買ってよかったです。 Unity、UnrealEngine、Resolumeの同時立ち上げも全然余裕だし、今のところ何も面倒なことを気にせずに制作に集中できる環境を手に入れることができました。3090 Ti との性能差が1.5倍程度(FF14ベンチマーク)、Blenderのベンチマークでも1.6倍〜2倍とのことだったのですが、実際に使ってみて確かに快適です。2023年の制作も確実に手助けしてくれるでしょう。本当は、Tiシリーズが出るまで買うのを迷ってたのですが、思い切って買ってしまいました。 Akai Professional USB MIDIコントローラー お次は、6月の Hyper Geek でも使った AKAI の MIDIコン。正直、これ1つあればもう何もいらないと思います。Resolumeでも標準で認識してくれるので、接続後の Controller mapping も楽。まだまだ、使い倒せてないけれども、来年以降もこやつとともに映像パフォーマンスなど頑張ります。2023年は、Resolumeの部分をTouchDesignerに置き換えてパイプラインの革新もしたいなどやりたいことが満載・・ Appleシリコン搭載Macモデル用Touch ID搭載Magic Keyboard HHKB使ってたのですが、Apple純正キーボードに切り替えました。自分の場合、RTX4090搭載のWin機でkeymappingしてストレス無く使えてます。Apple のキーボードのペタペタ感が個人的には作業捗ることを改めて認識。キーボードは収まるまでに何種類か試してたのですが、ようやくこのキーボードに収まりました。テンキー付のため、結構、横長。割と幅のあるデスクだと使いやすいです。 機材関連はこんな感じで、次は作業に欠かせない仕事のお供的な存在達を1つ紹介すると・・ AESOP Sarashina Aromatique Incense 作業する際にお香が欠かせなくて、今年もいろんな種類を試してたのですが、ベストバイは「Aesop Sarashina Aromatique Incense」でした。 ドライでウッディなサンダルウッドと、温かく心地よいスパイスが特徴的で、優しい香りが組み紐のように繊細に伸びて広がるインセンスで、作業の集中に欠かせない香りになってます。まあまあお高いので大事に使ってます。 Music / 音楽 A View of U - Machinedrum 深夜帯の制作作業の時にめっちゃ集中できるBPM。奇才Machinedrumの9作目のアルバム。IDM、UKレイブ、ジャングル、フットワーク、ベース・ミュージックとUSのヒップホップやクラブミュージックの融合が神がかってる作品。横アリの映像制作でほぼ3徹状態だった時にずっと聴いてて捗りました。 Continua - Nosaj Thing ケンドリック・ラマーやチャンス・ザ・ラッパーのプロデュースでも知られるLAの重要プロデューサー、Nosaj の最新アルバム。Nosajはライゾマの作品で存在を知って、そこからずっと聴いてる。今回のアルバムは、HYUKOHとのコラボが個人的にかなり熱かった

暴走しがちな技術を目の前にコンヴィヴィアリティについてぼんやりと考えている

世界は変化している.21世紀を迎えた人類は,利便性に堕してバランスを逸したモダニズムに,ようやくブレーキをかけつつある.そして,現在,私達の生活空間は,モバイルに象徴されるメディア技術によって,ヴァーチャルなインフラストラクチャーと接続し,新たなリアルを獲得した.しかし,この生活圏は,あまりにも可塑性が高く,過剰に生成し,暴走しがちなのだ.私達は,見えない時空間を再構築する,メディア表現を必要としている.こうした事態に,いま私たちが掲げるキーワードは,バランスの復権だ.人類最古の発明のひとつである車輪にペダルが装着されたのは,19世紀である.私たちは,モダニズムのはじめに立ち戻り,ハイ・テクノロジーと身体が駆動してきたバランス感覚に着目する.自転車は,理性と野生,都市と自然,ヴァーチャルとリアルを接続し,シンプルなバランスの循環を見出す指針となるだろう.「クリティカル・サイクリング宣言」より,情報科学芸術大学大学院(IAMAS)赤松正行教授 様々なテクノロジーを活用して仕事や制作をする私にとって「お前は,テクノロジーに使役されていないか?」は,タスクに追われている時こそ,冷静に自分自身に投げかけている大事な問いである. 上記は,IAMASの赤松教授を中心に行われている「クリティカル・サイクリング宣言」の引用である。キーワードである「バランスの復権」は,ここ数年の趨勢を踏まえると頭の片隅に置いておきたい言葉の一つである. 我々は火を手に入れた時から,テクノロジーととも共生し自身の能力を拡張させてきた。一方で、現代においては、共生というよりテクノロジーに依存しているという状態の方が肌感がある人が多いのではないだろうか. テクノロジーを捨てて,テクノロジーに頼らない生活を強要する話でもなく,あくまでバランス良く共生するにはどうすればいいんだろうかとぼんやり考えている. テクノロジーに依存し,テクノロジーに操作され,テクノロジーに隷属していないか. テクノロジーとのちょうど良い関係ってなんだろうか. 人が本来の人間性を失うことなく,創造性を最大限に発揮するためにはどのようにテクノロジーと付き合っていけば良いのか. こんな疑問とともに,今更ながら、振り返り始めたのが,イリイチの「コンヴィヴィアル」という概念である. コンヴィヴィアルそのものは,特に真新しい概念でもないが,最近,様々な人が議論に取り挙げているなと思っていた. 完全に脳の隅っこに置き去りにしていたのだが,ちゃんと調べてみると,確かに大事な視点は書いてある、という印象であった. コンヴィヴィアルってなんぞやと思う方が大半だと思うので,イリイチが自身の著書「コンヴィヴィアリティのための道具」の内容を備忘としてまとめておきたい. ブラックボックス化された道具が我々の創造的な主体性を退化させる イリイチは,「人間は人間が自ら生み出した技術や制度等の道具に奴隷されている」として,行き過ぎた産業文明を批判している.そして,人間が本来持つ人間性を損なうことなく,他者や自然との関係のなかで自由を享受し,創造性を最大限発揮しながら,共に生きるためのものでなければならないと指摘した.そして,これを「コンヴィヴィアル(convivial)」という言葉で表した.最もコンヴィヴィアルでは無い状態とは,「人間が道具に依存し,道具に操作され,道具に奴隷している状態」である. では,コンヴィヴィアルなテクノロジーとは? イリイチは,その最もわかりやすい例として,「自転車」を挙げている.自転車は人間が主体性を持ちながら,人間の移動能力をエンパワーしてくれる道具の代表例といってもいいだろう. さて,周りや自身の生活を鑑みてみよう.現状,我々は様々なテクノロジーに囲まれ,その恩恵を受けて生活をしている.例えば,たった今,私は,blog ツールを使って,本件について備忘を残しているところであるが,このツールの裏側の仕組みなど全く気にすることなく,文章を書くことができている.このように,ブラックボックス化された道具のおかげで,我々は不自由を感じることなく創造的な活動をできているのだ.一方,不自由を感じなくなればなるほど,ここをこうしたい,もっと別のものがあればいいのになどの,創造的な発想が生まれなくなる.言い換えると,自らが,新しい道具を作り出そうとする主体性が失われていくのであるとイリイチは指摘する. ここで疑問が湧く. では,「人間の自発的な能力や創造性を高めてくれるコンヴィヴィアルな道具」と「人間から主体性を奪い奴隷させてしまう支配的な道具」を分けるものは一体何なのか? 二つの分水嶺と分水嶺を超えて行き過ぎていることを見極めるためには イリイチは,「人間の自発的な能力や創造性を高めてくれるコンヴィヴィアルな道具」と「人間から主体性を奪い奴隷させてしまう支配的な道具」を分けるものが,1つの分岐点ではなく,2つの分水嶺であると述べている. ここについては抽象的な議論であることは否めないが,ある道具を使う中で,ある1つの分かれ道があるのではなく,その道具が人間の能力を拡張してくれるだけの力を持つに至る第1の分水嶺と,それがどこかで力を持ちすぎて,人間から主体性を奪い,人間を操作し,依存,奴隷させてしまう行き過ぎた第2の分水嶺の2つの分水嶺であるとした.不足と過剰の間で,適度なバランスを自らが主体的に保つことが重要なのである. では,道具そのものが持つ力が「第二の分水嶺」を超えて行き過ぎているかどうかを見極める基準はどこにあるのか? この問いに対して,イリイチは6つの視点を挙げており,それらの多次元的なバランス(Multiple Balance)が保たれているかどうかが重要であるとしている. 多元的なバランス(Multiple Balance) を確認するための5つの視点 生物学的退化(Biological Degradation) 「人間と自然環境とのバランスが失われること」である.過剰な道具は,人間を自然環境から遠ざけ,生物として自然環境の中で生きる力を失わせていく. 根源的独占(Radical Monopoly) 過剰な道具はその道具の他に変わるものがない状態を生み,人間をその道具無しには生きていけなくしてしまう.それが「根源的独占」である.これはテクノロジーだけではなく,制度やシステムの過剰な独占も射程に入るとしている.風呂にスマホを持ち込むなどの行動はかなり,典型的な例として挙げられるだろう. 過剰な計画(Overprogramming) 根源的な独占が進むと,人間はどの道具無しではいられない依存状態に陥るだけではなく,予め予定されたルールや計画に従うことしかできなくなってしまうのである.効率の観点で考えると計画やルールは重要だが,過剰な効率化は,人間の主体性を大きく奪い,思考停止させてしまう.「詩的能力(世界にその個人の意味を与える能力)」を決定的に麻痺させるのだ. 二極化(Polarization) このような根源的独占や過剰な計画が進むと,独占する側とされる側,計画する側とされる側の「二極化」した社会構造を生む.無自覚なままに独占され計画された道具に依存し,人間が本来持っている主体性が奪われていくのだ. 陳腐化(Obsolescence) 道具は人間によって更新を繰り返していく.より早く,より効率的にといった背景で,既存の道具は次々と古いものとして必要以上に切り捨てられていないか? フラストレーション(Frustration) 道具がちょうど良い範囲を逸脱して,第二の分水嶺を超えて上記の5つが顕になる前触れは,個人の生活の中でのfrustrationとして現れるはずだと述べている.違和感を敏感に察知するためのアンテナを持つことが重要であり,アンテナを敏感にすることで,上記の脅威を早期発見することができるとイリイチは言う. バランスはどのようにして取り戻すのか 人間と道具のバランスを取り戻すための方法として,イリイチは「科学の非神話化」という考え方を残している.これは,言い換えるとテクノロジーをブラックボックス化しないということである. ブラックボックス化されたテクノロジーは我々をテクノロジーへの妄信や不信を招き,自ら考え判断し意思決定する能力を徐々に奪っていく.極端な例だが,物理学者のリチャード・ファインマンは「What I Cannot Create, I Do Not Understand.」と言ったように、分かることとつくることの両輪で考えている状態が人間と道具のバランスが保たれている,つまり,人と道具の主従が理想の状態といえるのではないだろうか. とは言えども,これはそう簡単なことではない. つくるまではいかなくても,つくるという状態の根底にある「なんで世界はこうなっていないのだろう・・」や「こうあればいいのにな・・」といった、ちょっとした違和感や願望を持つことぐらいで良いのではないか,もいうのが私の意見である. これからもテクノロジーは目まぐるしく変化していく,もちろん何もしなくてもテクノロジーと共に生きてはいけるが,気づかぬ間に現時点の自身はテクノロジーにより制され,自らも意図せぬ状態へと変わってしまっていることもあるだろう(分かりやすいのがSNS中毒など) ガンジーの言葉の「世界」を「テクノロジー」と置き換えて参照すると,テクノロジーによって自分が変えられないようにするために,自ら手を動かすことはやめてはいけないと感じる.そして,それができる方々は是非,その心を持ち続けてほしい. あなたがすることのほとんどは無意味であるが、それでもしなくてはならない。それは世界を変えるためではなく、 世界によって自分が変えられないようにするためである。Mahatma Gandhi 日々の生活の中で,自分自身の認識と世界とのギャップを見過ごさずに,自らが積極的に世界に関わり,時には,つくるという手段を通して世界に問いを投げかける.このような態度を保ち続けたいと改めて思ったのであった.

思い込んで手を動かすしかないという話

思考ばかりで知識で固めすぎると,手や足が全く動かなくてなるので,多少は向こう見ずでも手や足を動かす方が良いと思っているけど、それがどうしてもできないならば今やっていることはまるで意味の無い時間の無駄だと思うのです. その初速として「思い込む力」というのはある意味すごく Gifted で本当に大事にした方が良い. 普段の生活で隙間時間がある度にそのことばかり考えているような対象があるのであれば,それはとても向いていることなので,何を言われようともやり続けてほしいですね. と思ったここ数日でした。

2022年が思ったより未来ではなかった

あけましておめでとうございます。2022年もよろしくお願い致します。 今年は、とにかく健康第一でいきたいと思います。 ― 最近、頭に浮かぶイメージを形にするために、主に使っている Unity のみでは厳しいと感じており、あれこれリサーチしていたら、以下のツールで表現実験をする必要が出てきました。 とにかく、本業との両立のために、学習サイクルにドライブをかけたいです。 Unreal EngineHoudiniVDMX上記の3ツールを掛け合わせたパイプライン構築 あとは、自身が影響を受けている事象や物事(芸術に限らず、技術や音楽、景観などなど)について、注意深く観察するだけではなく、コンテキストやルーツを知り、自分の糧にできるようにしたいですね。 2022年も、感謝の気持ちを忘れずに駆け抜けます。 どうでもいいのですが、子供の頃に妄想していた2022年は車が空中を飛んでいたし、街はもっとハイテクだし、世界はもっと大混乱していると思っていたけども、全然違った。

年末のご挨拶

2021年も残すところあと僅かになりました. 本業,個人制作活動と,皆様には大変お世話になりました. 幸いにも今年は沢山の方々と共同制作できる機会に恵まれまして刺激的な1年を過ごすことができました. 2022年も,手を止めずに全力疾走していきますので,引き続き,よろしくお願い致します. https://youtu.be/48xmyP40GWU

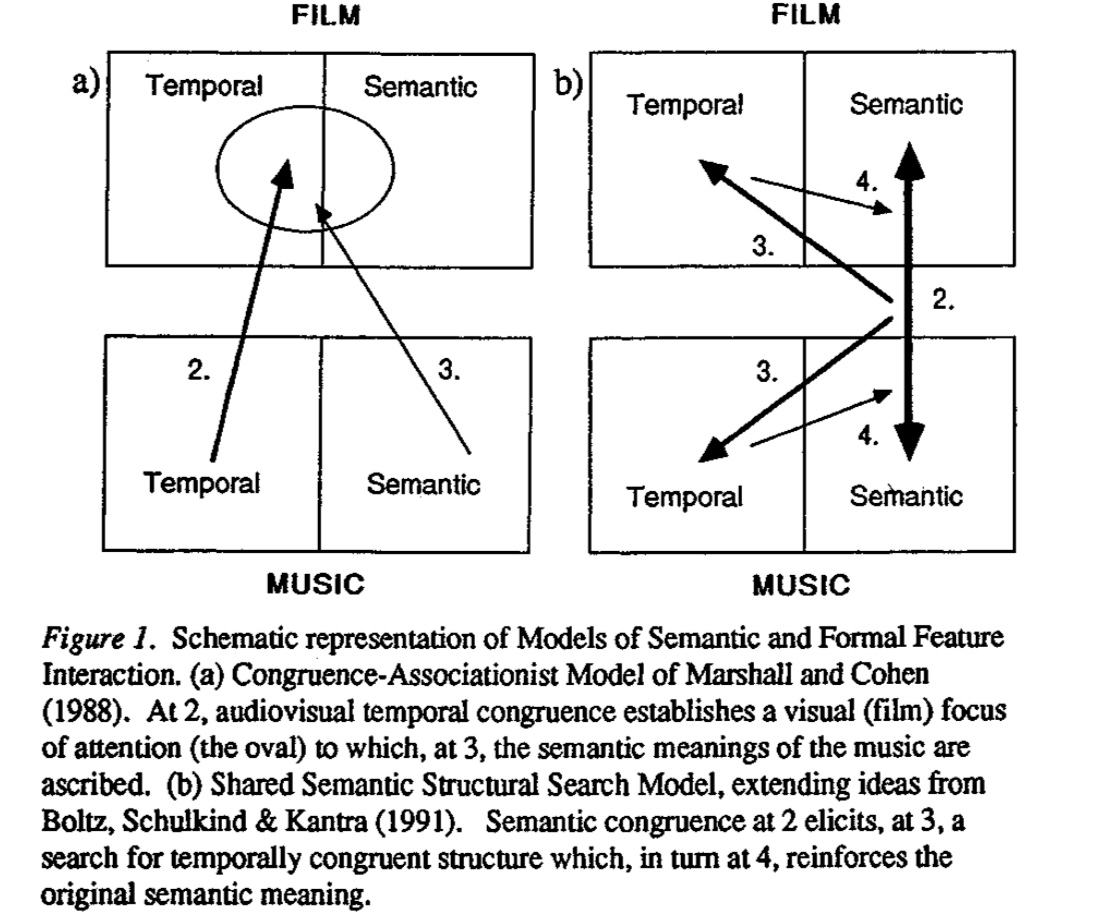

オーディオ・ビジュアルアートついてそろそろ深く考える時期にきているという話

12月は、「視覚×聴覚」を掛け合わせた芸術表現、言い換えると「オーディオ・ビジュアルアート」作品(とりわけパフォーマンス領域における)に触れる機会が多かったのだが、作品を観ながら、個人的にオーディオ・ビジュアルアートに対する論を整理する必要があると思い始めたので、このようなタイトルで投稿をしている。 そもそも何故そんなことを思ったかと言うと、最近、自身の作品制作を通じて、ビジュアル側がオーディオの気持ちを掬い取れていない、オーディオとビジュアルの対立が生じている、その結果、「違和感」が先行することが多かった、という非常に個人的な経験が根底にある。 違和感の根底にあるのはなんだったのか、視覚と聴覚刺激の対立ではなく、調和や共鳴、その条件とは一体何なのか?制作者の感性を超えた論に展開することができるのだろうか、という疑問が沸いて出てきている。 ― 私自身、個人的な活動として、ゲームエンジンなどを活用してオーディオ・ビジュアルアートを趣味として実践する身であるが、過去に鑑賞した作品や技術の制限の元で実験的に表現を作ることが多く、自身の制作に対する考えを言語化可能なレベルには到底及んでいない。 そろそろ、闇雲にオーディオ・ビジュアルアート の実験をするフェーズから、次のフェーズに移行したい。もう少し、言葉を付け加えると、自分なりに オーディオ・ビジュアルアート に対する一本の論を持って実践したいと考え始めており、そのさわりとして、今回、この投稿で keyboard を走らせている―。 オーディオ・ビジュアルアート とは何なのか(W.I.P) オーディオ・ビジュアルアート と聴いてどのようなイメージが皆さんは浮かぶだろうか。 以下の動画は、私自身が尊敬する3人のアーティストの作品である。私が頭に浮かぶ「 オーディオ・ビジュアルアート 」とはこのような視覚情報と聴覚情報に同時に刺激が提示される表現のことを指しているのだが、一般的な定義はもう少し広義であるようだ(wikipedia 以外の定義を探したものの信頼できるリソースが無いという事実を知る) Audiovisual art is the exploration of kinetic abstract art and music or sound set in relation to each other. It includes visual music, abstract film, audiovisual performances

NFTアート初心者がNFTを始める前に頭に入れておきたい周辺情報と法律のこと

この1年で NFT という単語が頻繁に各種メディアや企業のリリースで耳聞するようになってきた。 先日、イギリスの現代美術雑誌「ArtReview」がアート業界で最も影響力のある100組のランキング「Power 100」の2021年版を発表したたのだが、1位がNFTの取扱をするための規格「ERC-721」であった。Cryptopunks(クリプトパンク)、Bored Ape(ボアードエイプ)、Beeple(ビープル)の作品が数百万ドル以上で売れている状況などを鑑みると1位は納得する。アート業界でもトレンドワード、ということを実感せざるを得ないニュースだった。 非常に個人的な話になるが、ここ最近、海外のキュレーターや海外のNFTプラットフォームの運営者から「NFTを発行してみてはどうか」との連絡が来たりするのだが、そもそもNFTは概念レベルでは理解しているものの、例えば、法的な課題だとか、芸術とNFTの周辺で起きていることについては無知過ぎるので、やや踏み出せずにいる。 どこかのタイミングでちゃんと整理しないとと思いつつ、なかなか、時間を取れてなかったので、休暇中のうちに整理しておきたいと思う。 アート×NFTの周辺で何が起きているのか? 2021年3月に、デジタルアーティスト Beeple(マイク・ヴィンケルマン)のNFTアート作品 < Beeple:Everydays: The First 5000 Days >が老舗のオークションハウス「クリスティーズ」のオンラインセールで約75億円で落札された。落札したのは、世界最大のNFTファンド「Metapurse」の創設者である Metakovan だ。この作品は、Beeple が 13年半かけて制作した5000枚の作品のコラージュで、特に真新しい美術技法などがあるわけではないが、13年半かけて制作したという文脈には強さがある。 最近では、ダミアン・ハーストやラファエル・ローゼンタールといった既に世界的に有名になっているアーティストもNFTに参入、世界3大メガギャラリーの一つ、Pace Gallery も積極的に参入するなど、いよいよアート業界も無視できない動きになっている。 Pace Gallery は、Pace 独自のNFTプラットフォーム「Pace Verso」の稼働を開始。最初の公開作品として、ルーカス・サマラスの「XYZ NFT」シリーズのNFT化が決定。各作品は1万ドルで販売予定で購入するとNFTと物理的な作品の両方を入手可能になる。 これまでのアート作品取引とのコミュニケーション上の違いは、コレクターとアーティストが直接コミュニケーションができるようになる点に思える。 コレクター側は自分が気に入ったアーティストがいれば、アーティストのファンとして暗号通貨を通じて熱烈に応援できる。そういったコレクターが増え、結果として、アーティストのファンコミュニティが生まれれば、アーティストにとっては、有名なアートギャラリーや制度的な枠組みとの深い関係性が無くても、作品で収益が得られる可能性がある。 アーティストにとっては、NFTで活動および生活資金を得て、制作に専念できる未来が見え隠れするのは非常に魅力的ではないだろうか。 約75億円で落札された < Beeple:Everydays: The First 5000 Days > 出典:クリスティーズWEBサイトより https://twitter.com/ChristiesInc/status/1370027970560106497 話題化されているようなNFTアーティストの作品を注意深く観察してみると、これまでの作品に対する評価基準、一般の目からの観点だと「写実的である」や「美しい」などとは異なる点が多いように思える。 では、一体、NFTアートが評価される(コレクターの目に留まり購入される)基準は何なのか? 美術手帖・特集「NFTアートってなんなんだ!?」でエキソニモ・千房氏が「作品の販売に関する設計や、アーティストやコレクターの関係の結び方が重視されている [1]」とある。この発言について、参考になる日本人アーティストの事例が、1万点のジェネラティブアートを販売し2時間で完売したことで話題になった高尾俊介氏である。 高尾氏の作品「Generativemasks」は、独自コミュニティが Discord 上に存在しており、作品所有者や興味があるファン達が数千人単位で存在し、クリエイティブコーディングの情報交換が行われている。 フィジカルのアート作品の流通においても、もちろんファンやコミュニティが存在しているのは言うまでもないが、クローズドな印象が非常に強い(その道に詳しいわけでは無いので、あくまで個人的な印象)。 一方で、NFTアートの場合は、コードや情報、アイデアをオープンに共有するというエンジニアを中心に脈々と受け継がれてきたオープンコミュニティのDNAが組み込まれているように思え、アートを中心とした新しいコミュニケーションの成り立ちが垣間見れる。作品の評価基準として、その作品は「コミュニティを生むことができるか」という点は非常に興味深い観点だ。 高尾氏による Generativemasks 出典:https://generativemasks.on.fleek.co/ リアルアートとの法的観点での違いについて ここから、NFTアートと区別して、有体物があるアートを「リアルアート」と呼称して話を進めたい。 さて、本題だが、Opensea や Foundation といった、NFTアートのプラットフォームでNFTを発行する前に、購入者やアーティストが取得する権利関係がどうなっているのか知りたくなった(知っておかないといけないという気持ちの方が強め)。 2021年11月の美術手帖の特集が、リアルアートとNFTアートの2つを比較しながら、分かりやすくまとめてくださっている。その情報を参考に自分なりに情報を肉付けして、ここにメモとして残しておきたい。 知っておきたい観点補足説明リアルアートとの違い著作権は誰が持つことになるのか契約で著作権の譲渡を明確に定めない限り作品を創作したアーティストが保有する。複製権もアーティストに帰属するため、購入者でもアーティストからの許可が無い限りはコピー作成、販売、配布、2次著作物の作成はNGである。基本的に同じ作品の再譲渡はできるのか作品の再譲渡は可能。基本的に同じ購入者に帰属する権利は何なのか現行の民法・著作権法上、NFTアートを購入しても所有権は観念できない。民法上、所有権の客体となる「物」(民法206条参照)は、「有体物」を指す(民法85条)。東京地裁平成27年8月5日判決は、ビットコインについて有体性を欠くため物権である所有権の客体とはならないと判示している。リアルアートの場合、有体物の所有は購入者が持つことになり、「法令の制限内において自由にその所有物の使用、収益及び処分」できる権利がある。原作品の所有者による展示はできるのかアーティストには展示権(美術物の著作物、未発行の写真の著作物の原作品を公に展示する権利がある)がある。アーティスト以外のものは、アーティストからの許諾無しに原作品を公には展示できない。絵画や彫刻の原作品の所有者は、購入した作品を公に展示することができる。アーティストの権限による展示はできるのか可能。APを付けたり、利用規約でアーティストも展示できることを明記することが望ましい。所有者が存在する場合、リアルアートの場合には、貸出を受けない限りは難しい。作品へのアクセスの独占はできるのか作品へのアクセスを購入者に限定することも可能だが、IPFS(InterPlanetary

積読を眺めながら考拠について考える

https://youtu.be/MR61TduJCHQ JPEGMAFIA を聴きながら、目の前の積読を眺め、どれも面白そうで買ってよかったと思いつつも、そのボリュームの多さに精神と時の部屋が欲しい気持ちになっている。 全然関係無いが、30代に突入してからというものの、朝起きた時に顔にシーツの跡が付いてたら元に戻るのが遅いし、前はどこまでも長距離を歩いても平気だったのに、疲れてタクシーに乗ってしまうし、自分でも驚くほどに「老い」を実感する(早すぎる実感)単純に疲労が溜まっているだけかもしれないけども。体力づくりをしていかないとなと思いつついる―。 ここ数ヶ月、頭の片隅に残り続けている概念やら、仕組みやら、思想やらがわんさか溢れかえっていてかなり頭にノイズが残ったまま消化しきれずに過ごしていて疲弊している。 日々過ぎていく時間に幻滅しコンパスがないまま闇雲に砂漠や大海原を彷徨い続けている感覚がすごい。いっその事、全てを停止して学び直しの時間が必要なのかもしれない。 そんなことを思いながら、今日は久々に1人でスローな時間の使い方ができたので、新宿の紀伊國屋書店で、西洋史や現代思想の書棚を適当に眺めつつ、本当は、大きな物語の延長線上に自分の考えを位置づける必要は無いはずなのに、どうしても、文脈を踏んで、現時点での「議論」が、過去の誰の考えのどんな延長線上に位置づけられるのか整理したくなってしまうので、気合を入れて哲学や現代思想等を学ぶのが良いかもしれないけども、そもそも西洋文脈で良いんだっけかとなり、躓く。 学生時代に研究室にあった「脳科学と芸術」を購入し、帰宅して、また積読が増えたなと思いつつ、明日からは久々の休暇というやつで、那覇にいるので、少しは深く考えながら作業する時間が取れることに、束の間の喜びを感じたりしている。 はて、自身の中で考拠となるものが薄れつつある中、まずは誰の何を参照すれば良いのだろうか・・・

音圧が祝祭になる今日此の頃

世の中の感性は緩やかにモード崩壊に向かってる。渋谷のスペイン坂のウォールは,いつの間にか,小奇麗な真っ白な壁面と化し、都市の代謝が停止する。 これはまた自分の感性も同様で,生のアンダーグラウンドに触れられないことで自身のモード崩壊も加速しつつある。 自身の定義では「死」と同様だ。 半径数メートルの生活圏からインプットされた情報から吐き出されるもの全てが均質化に向かうことへのささやかな抵抗として,キーボードを介して懸命に何かを吐き出そうとする。 ― 午後18時半。 駅前。マスクを外した集団の声。メガホンと空気の亀裂。 渋谷にて,久々に音圧と対峙する。 繊細なアンビエントと「あの日」を思い起こされる映像が脳内で視覚野を活性化させる。筋肉が音圧で解され血流をいつもよりも強く感じつつ、 ― 午後23時。渋谷の交差点でふと空を見ながらこう思う。フィジカルが欠乏したこの世界において超高密度の音圧を浴びるという行為そのものが、「今」におけるカルチャーの豊穣を願う「祝祭」のようだ。

奥深くて、はかり知れないこと。

幽玄《名ノナ》奥深くて,はかり知れないこと.趣が深く味わいが尽きないこと. ここ最近,『幽玄』という日本文化の基層の理念に関心が湧いている。 『幽玄』は,本来は仏教や老荘思想など,中国思想の分野で用いられる漢語であり,平安時代後期から鎌倉時代前期の歌人である藤原俊成によって和歌を批評する用語として用いられて以来,歌論の中心となる用語になった. 能楽,禅,連歌,茶道,俳諧などの日本芸術文化に大きな影響を与えた理念で,神仙的で優婉である面影を彷彿させる作品などの評語として用いられることが多い. ところで,自然を観察することで,幽玄さを感じたことがある方はいると思うが,デジタルコンテンツに対して幽玄さを覚えた経験のある方はいるだろうか. 私の場合,ある作品を見て,一見,全体の色合いはそれのようだが,絶妙な光の粒や仄暗さ,空気の立体感などが大きく異なるなと思ったことがある。 視覚野を刺激する情報に明らかに欠損がある感じはするのだけども,それが何なのかは未だに分からない. 複雑な相互作用の元で生まれているものだとするとどう機械に再現させるのが良いのだろうか. 一歩間違えるとただのホラー的な表現で,美しさよりも恐怖感が勝る. これは計算量の限界ではない何かがあるはずである.

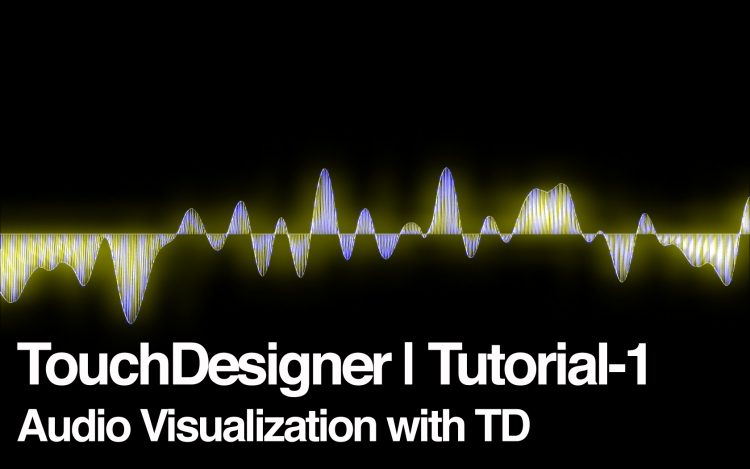

ゼロからはじめるTouchDesigner | Audio Visualization

本日は、台風ですね。もはや、猛暑+台風とか、あれだ、もう、TDやるしかないっすよね。 ってことで、前回、ご紹介したTDの教本から「オーディオビジュアライゼーション」について振り返りをしたいと思います。 下の映像は、教本見ながらTDで作ってみたオーディオビジュアライゼーションです。 基本的には、「Visual Thinking with TouchDesigner – プロが選ぶリアルタイムレンダリング&プロトタイピングの極意」に沿って制作すれば、サクッとこんな感じのオーディオビジュアライザーションができるのかと思いきや、少しつまずいたところもあったので、補足的な内容を記載したいと思います。 まだ初心者なので用語の使い方が間違っている可能性も.. ※「Visual Thinking with TouchDesigner – プロが選ぶリアルタイムレンダリング&プロトタイピングの極意」で基本操作を一通り終えている前提での説明になるので、細かい点は、本を購入してご確認頂くのが良いと思います! https://vimeo.com/282070549 かなりざっくり言うと、CHOPでオーディオファイルを読み込み解析後、数値データをSOPに渡して、Y軸の変化量として波形描画。その後、feedbackやblurでいい感じにエフェクトかけてるって感じ。 step1~step6のブロックごとに軽く説明したいと思う。 step1. CHOPで音源を数値として扱えるようにする CHOPにも多様なオペレータが用意されている。 音源の読み込みは、「audiofilein」オペレータ、フーリエ変換は「audiospect」、チャネルのデータの時間変化を記録する「trail」オペレータ、入力された音源の最大値や最小値などを分析する「analyze」などなど.. 公式サイトを眺めていると、CHOPだけでも数十種類のオペレータがあるので機会があったら確認したいと思う(※TDはオペレータの種類と定義知っている=目標の表現のためにストラクチャーを考えられる、と言っても過言では無いので) ここでは、「audiofilein」で読み込んだ音源をそのまま、null に渡して、SOP に渡す。(※nullに渡すのが違和感を感じる方もいるかもですが、TDでは他のオペレータに値を渡すためには、nullに保持させて渡すのがお作法なのでここは何も考えずにそうすることにする) step2. CHOPの値に基づき波形を描画する 「grid SOP」「chop to SOP」「geo COMP(3Dモデルを入れるための箱のようなもの)」の順に繋いでいく。 ここで、「chop to」のパラメータパネル上の「CHOP」に、step1で作成した「null CHOP」を参照させることで、grid SOPのY座標Y(1)が、CHOPデータ(ポイントとポイントのアトリビュート(属性))に変換される。また、「Chanel Scope」には参照チャネルを設定、「Attribure Scope」にはY(1)を設定することで、Y値だけを参照するように設定する。 ※ 「geo COMP」を作成後、「chop to」と接続ができないかと。普通に本を読み進めるとここでつまずくはずです。 「geo COMP」をダブルクリックすると「Torus」が配置されているが、「Torus」を削除後に「in」「out」を配置し「out」オペレータの右端の紫ボタンを点灯させておく。上の階層に戻ると波形が描画されているはず。 あとは、「wireframe」のMATオペレータを配置し、geoのRenderでMaterialを「wireframe」に設定(ここは好きなMATで良いです) そして、最後に「geo COMP」→「render TOP」、「render TOP」に「 Camera COMP 」を割り当てることで、レンダリングされる。 step3~4. CHOPの値に基づき波形を描画する ここでは、step2でレンダリングされた波形に対して「残像」をつけてみよう。 残像を加えたい場合には、「Feedback」を活用します。Feedbackは前のフレームの映像を表示してくれるため、ループ系を構成することで残像効果をつけることができる。残像を残したいのが「comp1」になるので、「Feedback」の「Target TOP」のパラメータに「comp1」を参照させる。 これで一旦は完了だが、もう少し味付け。とうことで、キックに合わせて波形の色合いを変化させてみる。 「audioband CHOP」「analyze CHOP」「Trigger CHOP」と「analyze CHOP」「Trail

季節や生き物の鮮やかさとは裏腹に、世界はこんなにも灰色だ。

秋が深まり、目の前は黄金。ポケットの中のギターのリフがいつも以上に楽しげで、黄金色の落ち葉も愉快に踊る。黄金の粉が舞って、街路樹は唄う ──。 木々が色づくのは、生命活動の最適化が行われるからである。 この時期になると日差しが穏やかになり光合成で得られるエネルギーが、葉を維持するエネルギーよりも小さくなると、葉に栄養の供給をストップする。すると、緑色の色素、クロロフィルが分解される。この分解されたクロロフィルと葉の糖分が合わさって、アントシアニンが作られる。 このアントシアニンというやつが赤色の色素、赤い紅葉を生み出している。黄色の紅葉は、クロロフィルが壊されて、葉の表面のカロチノイドが現れると黄色の色素になるそうだ。 木々は、春までの間、自身の生命を維持するべく忙しく活動している様子がこの素晴らしい色合いをつくっているのだ。 上野公園 ──目の前には異様な青。 工業地帯のタンク群を彷彿とさせる。 正体は、「錦鯉品評会」 「変わり鯉」「別甲」など様々に名付けられた錦鯉達が青いビニールの中に入れられている。 きっといい餌を食べているんだろう。彼らはどっぷりと太っており、色も鮮やか。そんじょそこらの鯉とは格が違う、エリート達だ。 エリートの彼らの子孫達は、袋詰にされ、コンクリートの上に整然と並べられている。 彼らは生き物だけども、モノとしての扱われる。なんだか異様な光景で残酷に見えてくる 生命維持のために、色づく木々とは対象的に、錦鯉達は人間の手によって、より鮮やかな種のみが取捨選択され、エリート達が将来も生き続ける。 紅葉も錦鯉の鮮やかさも、同じ生命が生み出した美である。 どちらも、生命活動の結果、美しく色鮮やかなのだが、鮮やかさの背景は全く違う。 人間のエゴに操作された色合いはなんだか毒のようで、一気に世界が灰色になった。

越後妻有トリエンナーレ | 大地の芸術祭 | * In Nature

お盆休みに、越後妻有アートトリエンナーレに行った。 越後妻有アートビエンナーレは、2000年から始まった芸術祭で、今年で6回目の開催となる。芸術祭の舞台である十日町市や津南町の里山の風景とともに芸術作品を楽しむことができ、ちょっとした夏旅を味わえる 芸術祭のコンセプトは、「人間は自然に内包される」。以前から考察を重ねている、Nature Sense(自然の動を捉え再構成する自然知覚力) とも重なるコンセプトであることから、自然知覚力をベースとした創造性を探る目的も頭に置きつつ、以下の5箇所を廻った。 越後妻有里山現代美術館 [キナーレ] 清津峡渓谷トンネル磯辺行久記念越後妻有清津倉庫美術館絵本と木の実の美術館農舞台 ここでは、越後妻有里山現代美術館と清津峡渓谷トンネルの作品の一部を紹介したい。 越後妻有里山現代美術館 [キナーレ] 初めに訪れたのは、越後妻有里山現代美術館[キナーレ]。 まず、入り口から目に入るのは、純粋幾何形体正方形の美術観の佇まいと中心の池。 コンクリート打ちっぱなしの人工物の回廊に囲まれた大きな池の景観そのものが大地の芸術祭のコンセプト「人間は自然に内包される」とも重なる。 この池そのものを活用して作品をつくったのが、LEANDRO ERLICH(レアンドロ・エルリッヒ)である。1Fからは池の底になにかがプリントされている、ぐらいにしか思わないのだが、美術館の2Fのある一点から池を観ると作品が顕になる。回廊に囲まれた池の水面に美術館の建物や空が鏡のように映し出される。 「空の池」の背景には、仏教の「色即是空(しきそくぜくう)」という考え方がある。 「この世に存在するすべてのもの、その本質は実体のない仮の姿であるということ」を表現している。 今日は、雲だが、池に反射するのは晴れの空。空が映し出された池はフェイクであり、実体の無い空(くう)である。仏教におけるリアリティの概念を参照している。レアンドロ・エルリッヒらしい、だまし絵の原理で構成された巨大なインスタレーション。 大地の芸術祭に行ったら鑑賞必須の作品の一つだ。 清津峡渓谷トンネル 次に向かったのは「清津峡渓谷トンネル」。 北京の建築事務所であるMAD Architectsによるトンネルのリニューアルを終えたばかり。全長約750mのトンネルを進みながら、自然の5大要素(木・土・金属・火・水)をコンセプトにした建築空間を楽しめる。 特筆したいのは、第二観景台の「The Drop」と、第四観景台の「Light Cave」だろう。 「The Drop」は「火」を象徴したインスタレーションである。火のように赤いライトが水滴のような形状の凸鏡面体を照らす。凸鏡面には渓谷の景観が映し出されており人工物と自然の交差が顕になる。 「Light Cave」は観ての通り「水」を象徴する。トンネルの最終地点の第四観景から展望できる渓谷の景観が天井の鏡面によって反射され、さらに床に張られた水面にも映し出される。水面のゆらぎが無い状態だと、MADの公式サイトあるような詩的で荘厳な空間を楽しむことができるだろう。 MADによる清津峡渓谷トンネルのリニューアルの狙いは、芸術と自然の一体により地域社会を活性させることだ。トンネルのリニューアルとともに、これまでの清津峡渓谷にはなかった文化の胎動を感じることができたのは、ある意味、私自身にとっても励みになった ──いつも思うのだが、芸術鑑賞は、まるでリトマス紙のようだ。今この瞬間の自身の考えや反応は、まるでどうこれまで生きてきたか、生きたいか、自分自身の根っこの部分との対話につながる。 * in Nature | ワイルドカード イン ネイチャー 大地の芸術祭を巡って感じたのは、創造性(クリエイティビティ)にとって、「自然」は「万能薬(*/ワイルドカード)」だ、ということ。 自然の中では、眼の前のすべてが「生(なま)」"なまもの"を扱うってとても難しいが故に、我々の創造性(クリエイティビティ)が試されると思う。 都市部でテクノロジーに囲まれて生活すると即効性、最適性、論理、均一化のベクトルを強く感じる。それは多分悪いことでは無いと思うけれども、自然環境に身を置くことで得られる感動を、都市部ではなかなか得られないという寂しさがある。 都市部と距離を置くだけで、自然とともに生まれる土着文化や感じたことのない"さざ波"と出会うことができる。 さて、このようなエネルギーを東京のような課題特化型都市に逆輸入するためには、あなたは、この東京で、どのような"なまもの"を発見し、そして、何ができるだろう?

東京という街がまだあったころ

枯れた夕日に電信柱が映える。 蝉の鳴き声に生を感じて、何処かに落としてしまった感情をすくい上げてみたら、頬に涙が流れた。 東京という街がまだあった頃、 僕らは只々、街のネオンに照らされて、正しさを必死になって求めていた気がする。 気づいたら全てが空中分解して、無機質なやさしさだけが身に染み付いていた。 気怠い。 2018/7/9 某所

東京から世界へ メディアカルチャーの「これから」を発信する ─ MECA編 ─

はじめに 今年の2月はメディアアートを探求するものにとっては激アツな月と言えよう。何故かと言うと、Media Amnbition Tokyo、MeCA(ミーカ)、DIGITAL CHOC といったメディアアートの大規模展示が、同時期に東京都内の各所で開催されるためだ。 また、裏では「1990年代生まれが表現する現代のGrayscale」というテーマで早稲田合同制作展」も開催される。 早稲田の展示では、情報技術の発達とともに、徐々に透明化、グレースケール化しつつある、生や死、人工と自然などの狭間の表現を試みている。 ちなみに、作品制作はドミニク・チェンさんの研究室の学生さんとのこと─。 生と死のテーマは私も制作テーマとしてピックアップしたこともあるので、是非、観てみたい。私個人としては、スペクタクルとしての期待以上に、鑑賞を通じて、テクノロジーとともに変容する我々の社会、文化、自然に対して、あれこれと思考実験できることと、社会の潮流を再認識し我々の未来を思考する時間、きっかけとモチベーションが得られるのが嬉しい。 MeCA | Media Culture in Asia”A Transnational Platform 本日は、今年から始まった「MeCA | Media Culture in Asia”A Transnational Platform」を巡った。 MeCAは国際交流基金アジアセンターと、一般社団法人 TodaysArt JAPAN AAC TOKYO の両者によって開催されているイベントである。急速に発展を遂げているアジアのクリエイティブシーンのさらなる底上げと、アジアの次世代の成長促進がこのイベントの狙いといったところか─。 今回は東南アジアのメディアアートシーンを牽引している WSK(ワサック)、日仏の文化事業デジタル・ショックなどのメディアアートフェスティバルから計8作品が展示されている。 読後感はどの作品も濃厚であったが、ここでは、特に印象深かった3作品を紹介したい。 Tad Ermitaño -Spinning Jimmy v. 2.0 はじめに紹介する作品は、フィリピンのメディアアーティストのTad Ermitaño氏(1964-)による作品「Spinning Jimmy v.2.0」である。 彼は80年代後半にかけてメディアアート界に重量な影響を与えた作家であり、実験的なビデオアートを通して人間と機械を取り巻く構造関係を浮き彫りにする作品が多くみられる。 彼のプロジェクトでは、メディア技術を用いて時間軸と空間の制約を解放し、我々人間の聴覚や視覚を騙すことでaesthetic(美的な)な体験を生み出すところが特徴的である。 目の前には、ディスプレイが設置された自動走行車が置かれている。ディスプレイ内では、Jimmyという名の人物が何処と無く車庫のような雰囲気の空間をうろうろしている。Jimmyが車庫の中心まで歩くと、不意に振り返り、勢い良く壁めがけて走り出し、壁を思いっきり押す。すると、Jimmyが押した力が自動走行車に伝わったかのように、台車が押した方向へ少しだけ動き出す─。 たった一人の人間、Jimmyが、巨大な壁(ここでは制度的な力を想定している)に全エネルギーをかけて打つかる光景─、革命の起爆剤としての「メディア技術」へと思考をリンクさせられた、──2010 -2012年にかけて発生したアラブの春が記憶に新しい。 少数のクリエイティブ・クラスがメディア技術を使いこなしたことを期に、中東で長年続いてきた独裁政権がドミノ倒しになったのが事実。時間と空間の制約を超越し、人間を中心とした運動体に巨大な遠心力と波及力を与えうる存在としての「メディア技術」の駆動力、誰もが予想していなかった方向へ運動体を導く制御不能性、暴走性を考えさせられる。 坂本龍一+高谷史郎「WATERSTATE 1(水の様態1)」 次に紹介したいのは、坂本龍一氏と高谷史郎氏、YCAMによる音響彫刻作品の「water state 1(水の様態1)」である。お二方によるインスタレーション作品はICC(IS YOUR TIME)でも展示されている。 かねてから「水」を作品のモチーフとして扱うことに挑戦をしたいと考えていたようで、YCAM InterLab とのコラボレーションを期に制作された作品が「water state(水の様態1)」である。 大量の水滴を自在にシーケンス制御して落下させる装置を

東京から世界へ メディアカルチャーの「これから」を発信する ─ Media Ambition編 ─

Meca(ミーカ)に続き、2月の目玉展示の1つ、MediaAmbtion2018を観に行く。 MediaAmbitionは、今年で6回目となる。今年も参加アーティストは、豪華で、Rhizomatiks、チームラボ、WOWといった常に先進的な表現開発に挑むクリエイティブ集団、脇田先生や落合先生などアカデミックなバックグラウンドからも参加している。 個人的には、毎年、参加アーティストが固定されてしまっている点が気になるが。運営側は大変になるが公募型にした方が、メディアアーティストの挑戦と成長を促す展示になるのではないかと思う。 また、年々、アトラクション的要素が強めで本質が?といった作品が多くなってきていることから、メディアアートを研究、実践する人にとっては、少し物足りない印象を受けるかもしれない。ここでは、展示作品の中から特に表現が卓越していた1作品を紹介したいと思う。 Montagne, cent quatorze mille polygones(山、11万4千個の多角形)| Joanie Lemercier(ジョアニー・ルメルシェ) Joanie Lemercier は、フランス、ブリストルを拠点とするビジュアルアーティスト。プロジェクションマッピングの技術で世界的にも群を抜いているビジュアル・レーベル、AntiVJ のメンバーでもある。 最近は、高圧ガスで超微粒子の水を空中に噴霧することでスクリーンを作り出し、まるで空中に映像が投影されているかのような新しいメディア表現にも挑戦し話題になった。 https://www.youtube.com/watch?v=FSdNKmeYJT4 目の前に広がるのは山脈に囲まれた谷。時間とともに季節や日の当たり方が変わり、様々な表情を見せる。一見すると非常にリアルスティックな山脈と谷だが、実は我々が観ているのはアルゴリズムで描画された2次元のメッシュである─。 メッシュの表面の光の陰影の変化が、我々の脳に錯覚を起こし奥行きを感じさせる。 認知科学的観点で捉えると、線に反応する脳細胞と、奥行きを感じさせる脳細胞が存在しており、互に関連することで我々の知覚システムが成り立っていることが、作品を通してデバッグできる点が、非常に面白い。 今後のジョアニーの制作活動はトレースしていきたい。

20th JAPAN MEDIA ARTS FESTIVAL

はじめに 今年も文化庁メディア芸術祭が開催された。今年は、国立新美術館ではなく、NTTインターコミュニケーションセンター、東京オペラシティ・アートギャラリーでの開催。世界88カ国、地域の応募作品4034件から選ばれた受賞作品が展示された。 メディア芸術祭のアート部門を見てよかったのは、社会に出てからぼんやりとしてしまった、制作に対する自分の姿勢や輪郭を再度確かめられたこと。 今年は、テクノロジーと生命との関係について思考実験できる作品が多かったように思える。 テクノロジーが非物質化に向かう今、テクノロジーは生態系と同様に増殖し続けている。複雑で課題が山積みな現代において、我々は近い将来、もしくは今、この瞬間に、どのような社会課題に直面しており、解決しなければならないのか。作品鑑賞を通して、社会とテクノロジー、そして、我々はどこに向かうのかを考える時間を持てたのも良かった。 Interface Ⅰ https://vimeo.com/163615876 "192個の直流モーターを使って「相互作用する異なる系」の反応を見えるようにしたキネティック・インスタレーション.上下に並んで互いに糸でつながった「綱引き」をする2個のモーターを1組とする垂直方向の構造と,多数のモーターの対を糸の真ん中の位置でつなぐ赤いゴム紐でできた網目状の水平方向の構造が共存している.各モーターは,直結しているガイガー=ミュラー計数管が環境放射線を感知すると駆動する.ノイズのようなランダムな信号によってモーターは突発的に動き,それぞれの糸の動きやゴムの伸縮などが複雑に絡まりあって,赤い網の全体の形が決まる.作者は,同じように互いに影響し合う部分によって全体が決まる複雑な系は,大小の違いはあるものの生物学,社会学,計算機科学,人類学,経済学,そして政治学などあらゆる分野で見られるという.一方で,作品自体は何か具体的なものを参考にしているわけではないため自由に解釈可能で,作品がコンピュータの中で処理される無数の高速な計算と,その結果として現われる静的で秩序立ったデジタル映像の対比を表わしているとも見られる.「過程と結果」や「部分と全体」について改めて考えるきっかけになる作品." 文化庁メディア芸術祭・作品解説より引用 解説: " Interface I investigates the boundary between two interacting systems rendered into the physical. One system is a compound of motors, strings and elastic bands arranged horizontally. The two units face each other vertically (one on the top,

海外出展で予想外のトラブルに見舞われたら -France/Paris編-

はじめに 海外で作品の出展経験がある方は、一度は何かしらのトラブルに遭遇したことがあるのではないだろうか。私もその1人である。 電気を使う作品ならば、電圧が足りなかった、むしろ過剰すぎた、作品の素材として自然の天然素材を使った場合は、空港での検疫に引っかかり持ち込めない、ガラスを使ったプロダクトなら、輸送中のトラブルで破損してしまった、展示会場でのアクシデントで破損してしまった等など、どんなに入念に準備をしても、何かとトラブルは発生する。 今回のまとめは、どちらかと云うと、準備不足や想像力の欠乏によるトラブルといってしまえば終わりなのだけども、意外と同じ経験しているデザイナーが多いので、どんなトラブルがありどう対処したのかを文章として残しておきたい。 ParisDesignWeek2017 / Masion&Objetでのハプニング 9月上旬にフランス・パリで開催されたParisDesignWeek2017 / Masion&Objetの若手向けの企画展、Meet My Projectでの出展のためにパリへ向かった。 パリでの展示会場は11区のロケット周辺。展示会場周辺は、割りとカフェやレストランが多く、観光客というよりかは地元の人たちで昼間も賑わっている。 凱旋門やシャルゼンゼ大通りのような「ザ・パリ」な地区からはだいぶ離れているため、デザインウィークを回る側からすると行きにくいのではという印象。 それはさておき、作品の設営をすべく展示会場に向かった。プロダクトの事前郵送は無し。照明は持参した。割れ物なので、宿から会場まで慎重に運ぶ。街中はテロ対策の厳重警戒態勢。ダンボール箱を片手に地下鉄に乗り運ぶまでに何度もパリ市民に不審がられてしまったがなんとか会場に辿り着く。 会場の中はそこまで広くはないが、空間としては天井突き抜けのコンクリートうちっぱで通り沿いも全面ガラス。作品を飾るには申し分の無い空間。会場に入ると、急ピッチで現地スタッフが会場準備を進めていた。 自分も作品設営をすべく、手荷物として運んでいたダンボール箱を開けてみる。 まずは照明のガラスを確認。梱包材を名一杯詰めていたため、傷一つ無い。ひとまずはガラスの破損が無いことを確認できて安心する。 次に泡の制御とLED駆動モジュールを確認する。外観を見たところ回路の破損は無さそうだが、動作確認をしなければな。コンセントタイプをフランスのC型にするため、コネクタをつける。 そして、小型医療用ポンプから空気を送るためのガラス棒を取り付けるために、別に梱包していたガラス棒を取り出す。・・・・・え、、、なんかガラス棒短くないか