緩やかな妄想 |《空景装置 / 空景運動》について

◯ この数年ほど、技術とメディア環境の進歩に埋もれる身体性、失われていく知覚の主体性について気になっており、これらを題材に作品を作ることで切り込んでいけないかと考えている。何となく考えを深めようと気合を入れ、休日に都内のカフェを転々としながらあれこれと考え事をはじめた。 ここでは、考え事の1つとして《空景装置》および、《空景運動》という作品について論考(と言っては大げさかもしれないが、考察が適切か?)を書き綴っておきたい。 目次 技術の歴史は、身体感覚の編集史でもあるスマートフォンの彼方へと消失していった感覚の余白について”感覚の余白がある”とはただの意識の高さでは回収できない態度空景(くうけい)的な知覚について《空景装置》の考案庵治石と空景空景的知覚を促す仕組みフィナキストスコープについて音源生成について装置の自己循環性について《空景運動》への発展、連続性をつくる《空景八相》について空景 Magazine について空景 Nauts について結び 技術の歴史は、身体感覚の編集史でもある 勝手ながら私が言語化した”空景”という言葉が示す概念や思想についてだが—まずは人類の歴史とそれと呼応するように発展した技術、テクノロジー、そして、それらが生活に溶け込んでいった時、我々の身体感覚が如何に意図せず編集されてきたのか、を見ていく必要があった。 ● 技術やメディア環境の進化は、時間や空間を超越することを可能にした。以下は、縄文時代から現代に至るまでの技術の発達と身体感覚の変容の関係性をプロットした年表だが、これを眺めていくと、今というこの瞬間への Counter をどう考えるべきか、と思考が強制的に誘導される。 縄文・弥生時代においては、定住や四季に応じた生活の始まりであり、自然と密接に関係を持ち、視る、聴く、振れるといった感覚を総合的に活かした身体性が形成されていく時代だ。 その後の古墳〜飛鳥・平安時代にかけては、文字や仏教の伝来により、「記録可能な視覚文化」が生まれ、感覚の分化や再編成が進んでいく。 当たり前のように扱っている文字の登場は、口伝に頼らず情報を視覚的記号として、記録や共有可能としたし、離れている場所にいる他者への伝達を可能にした。その結果、文字というテクノロジーは、世界に登場してから約5千年、知識、思想を後世へと継承する最も有効な継承の手段となっているのだから、凄まじい強度があると改めて思う。 江戸時代の中世以降は、出版文化や町の都市化とともに視覚偏重がさらに進み、近代以降は、電気・通信・放送といったメディアの発達によって、視聴覚は物理的距離を超えて情報を受取ることが可能となる。その一方で、触覚や身体的な空間感覚は相対的に後退していった。昭和後期からはテレビやパーソナルコンピュータ、インターネットの普及が拍車をかけ、人間の感覚は「即時的な情報処理」に適応していく。 そして、現代においては、特にスマートフォン前後での身体性の変容は特筆すべきで、スマホとSNSの浸透により、視聴覚の情報は常時接続/常時反応が求められる状態にあり、視る/聴く、という行為は、もはや「スクリーンに対する反射的操作」へと転化しつつあるのではないだろうか。 スマートフォンの彼方へと消失していった感覚の余白について そして、ここからが私自身の、多少、身勝手な課題意識となるのだが — ◯ こうした歴史的変遷の延長上で、即応性、効率性に最適化された知覚構造が当たり前になっている。 技術がもたらす変化がものすごく加速していく一方で、我々が世界を認識する力、見えないもの、分からないもの、答えが無いものに対して、主体的に観察する態度が乏しくなっていると感じる。 これは課題のような書き方になっているが、どちらかというと、私自身の人間の行動や心の変化への”興味”に近い。 主体的に物事を観察している状態とは一体どういう状態かと言うと、感覚の”間”や”遅れ”、すなわち、気づく前の静けさ、意味が生まれる以前の余白である。 散歩をしていて、落ち葉が舞った瞬間に季節の変わり目を感じたり、木漏れ日のゆらぎに、ゆっくりとした時間や安堵を覚えたり、特に何か特別なことが起きたわけでもないが、世界で何かが運動したことを知覚する感覚のことだ。伝わるだろうか。 既存の言葉に照らし合わせると、気配、もののあはれ、余韻、無常観、Poetic Intuition(詩的直観)、風情、などが近似していると思う。が、ここでの対象は、既存の言葉とは、主体と客体が異なる。この観点については、後述したい。 こうした感覚につながる事象は、高確率で表皮の外界では発生しているはずだが、どういうわけだが、眼球はスクリーンの彼方に釘付けで、感覚の余白が消失している。 感覚の余白 人は、「わからないもの」や「意味が確定していないもの」に出会った時、それを解釈し、かたちにしよう、まとめると記号化しようとする本能的な欲求のようなものを持っている。記号が気になりすぎて捨てられないのだ。そして、そうした記号の氾濫が我々の可処分時間を限りなく吸い取っている。 例えば、ショート動画や配信プラットフォームのアルゴリズムの多くが「3秒以内に注意を引かなければ視聴されない」ことを前提に設計されており、これらは自ずと、感覚の”間”や”余白”の排除を前提とした設計構造であり、個人に流れる時間のバキューム装置だ(念の為だが、これはショート動画の否定ではなく考察の一貫である) こうした設計構造の渦中においては、私たちは、「何かを想像すること」よりも「何かを選ぶこと」に時間を使っているし、情報を消費する行為ではなく、感覚そのものと向き合う時間、”意味、以前に立ち止まる”こと、”感覚の余白”は、個人の時間軸にはなかなかプロットされない特別なものとなっているのではないだろうか。 ”感覚の余白がある”とはただの意識の高さでは回収できない態度 さて、ここでは、こうした感覚の余白というものを意識する態度について考えてみたい。 感覚の余白を持つという態度そのものが、美的な趣向であったり、今風の言葉だと意識の高い系として処理される、つまり自分とは距離がある外側の事象なのであると処理されるのではなく、日々の中で静かに耳を澄ませるような誰にでも開かれた態度だと、まずはお伝えしたい。 感覚の余白を持つという態度は、情報に埋もれた知覚の豊かさや、感性の回復取り戻す、その土壌を耕す実践として、私は位置づける。そして、その How については、まさに、空景装置、空景運動として後ほど書いておきたいのだが、それも仮説であって、全てではない。 ただ、そうした実践を藝術として示すことで、わかりやすさ優先、情報消費の加速、感覚の矮小化といったところから、意味が生まれるプロセスそのものを経験して楽しんだり、曖昧さへの感応が働いたり、意味を急がず開かれた知覚を持つことにつながればと考えている。社会の加速する時間軸にとらわれない、自身の時間軸を持った感覚への気づき、意識を向けている状態と言っても良いかもしれない。 ここから先は、このような”意味、以前に立ち止まる”こと、”感覚の余白”について、空景という言葉の発明をもって、切り取り、それを知覚している状態を、”空景的な知覚”と呼んで考察していく。 空景(くうけい)的な知覚について 朝霧に光が徐々に射し込み、輪郭が曖昧な風景が少しずつ近づいてくる瞬間。あるいは、ストーブの上の、南部鉄器のやかんから立ちのぼる湯気と、それが放つ湿り気を含んだ音とともに、冬の冷気が身体に沁みてくる瞬間。意味としてまだ確定していない兆しや、現象が形を持ちはじめる直前の“あわい”に、我々の感覚が触れている時間であるとする。そうした時間の中では、固定された記号としてではなく、主体と客体が移ろいゆく関係のなかで、なりつつある、ことへの感受性が息づいている。 本居宣長における「もののあわれ」という言葉との対比で考えてみると、秋の夜、落ち葉の舞いに寂しさや人生の儚さを重ねる、こうした時に心がじーん、とくることが「もののあわれ」だとする。或いは、小雨の降る石畳の道に、情緒を感じることが風情だとすれば、雨音が石に当たって、空気の密度が変わる気配に耳を澄ませ、ただそこにある現れに美を見出すことが、ここで私が述べている感覚の余白である。 気持ちが動く前、意味が立ち上がる前に、世界との関係性の中で、ただ運動していることや、そこに在るということを感じている時間、そのものへの美である。ここでは、己がどう思うかは関係はないという立場をとる点が、近似する言葉との違いである。 ここで、仏教における「空(くう)」というコトバに目を向ける。仏教における空とは、「すべてのものは固定された実体を持たず、関係のなかで常に変化し続けている」という思想を表している。この「空」という言葉を参照し、空性を伴った場で立ち上がる現象そのものを「景」として、先ほど触れたように、気持ちが動く前、意味が立ち上がる前に、世界との関係性の中で、ただ運動していることや、そこに在ることへの実感を「空景的である」と呼びたい。 「空景」は、まだ言葉にならない感覚や、かたちになる前の現象を気配として、ただ視る、感じることに自身が開かれている状態と時間、そしてその状態と時間の中で何らかの美の実感が生じていることを表した概念として提唱する。 やや繰り返しになるが、先述の通りで、私たちが置かれているメディア環境は、わかりやすさ・即時性・可視性が過剰に求められる社会である。SNSや動画プラットフォームでは、「3秒以内に注意を引くこと」が前提とされ、情報は意味づけられた記号として瞬時に消費されている。 こうした情報環境への Alternative、或いは、Counter として、空景があり、空景的な知覚を立ち上げるための装置として《空景装置》を構想するに至る。 《空景装置》の考案 前述のように、意味に回収されない「間(ま)」としての空景的な知覚を呼び起こす装置として—、意味が定着する前の”あわい”に感覚をひらき、世界との関係性の中で生成的な気配を受信するための装置として—、「空景装置」を考案する。これを書いている時点で考えている構成としては —香川県庵治町を産地とする庵治石を水鉢状に石工し、水鉢の上には、あるアニメーションのコマが描かれた硝子素材の円盤状を配置する。これは、フィナキストスコープになっており、円盤が回転をすることで、目の残存効果により、一定の条件下のもとで、円盤状に動きのある像が浮かび上がる。耳を澄ましていると、絵柄に連想される音が静かに聴こえ始める。現象を目の前に、ただ、目を凝らすことや、耳を澄ますことをアフォードするような作品である。具体的な仕組みについては後ほど説明する。 庵治石と空景 ここで、《空景装置》に、石を使うこと、そして、其の中でも庵治石という最高の石材を採用することの必然性もお伝えしなければならない。 まずは庵治石についてだが、”庵治石は、香川県高松市の牟礼(むれ)町と庵治町をまたぐ、標高375mの五剣山に連なる山の岩壁から産出される。花崗岩の一種である庵治石は、約1億年前に地球の地中深くでマグマがゆっくりと冷え固まることで形成された。つまり、地球の深部から生まれたといえる。しかし、元は地中5~10kmの深さで形成された花崗岩の中で、庵治石は軽く、約2000万年の年月の中で他の石によって徐々に地表近くまで押し上げられることで、私たちが目にすることのできる岩山になった(AJI PROJECTより)” 《空景装置》では、目の残存効果を利用したフィナキストスコープと、フィナキストスコープの絵柄に連想される音の生成を通じて、ただ視ること・ただ聴くことへの没入を促す。そうした中での庵治石という素材は、静を体現する素材として、圧倒的な時間を宿す素材として、日本文化に根ざした素材として、空景という概念を支える魅力がある。 庵治石の斑模様には、石材としての静とともに、ノイズのような時間、動性がある、この2面性も魅力の1つではないだろうか 1つずつ触れていくと — ● 静を体現する素材として 庵治石の表面に現れる独自の斑模様(斑<ふ>)は、石でありながら、どこか動を感じさせるノイズのような揺らぎを内包している。石という圧倒的な物質性をもちつつも、光の当たり方や視点の変化によって、表情を変える、静と動の2面性がある。水鉢上の庵治石の上に配置されるフィナキストスコープによるアニメーションや生成音と共鳴しあい、作品全体に時間の揺らぎを生み出すと考える。その時間の揺らぎそのものが、目の前の現象に開かれる、つまり、空景的な知覚を促し、単なる装置の支持体ではなく、知覚の媒介として機能しうるのではないか。 ● 時間を宿す素材として 庵治石は、数万年におよぶ地質生成の歴史を背負った素材であり、目の前のある瞬間の現象や変化とは異なる深い時間を持つ。この圧倒的な時間の重層が、フィナキストスコープのアニメーションや生成される音などの一瞬性と対比を生み出し、観る者に時間の層を感じさせると考える。瞬間に触れながらも、永遠に連なるような時の厚みを喚起する媒介となると考える。 ● 日本文化に根ざした素材として 庵治石は香川県、庵治町から牟礼町の五剣山の限られた場所でのみ採れる希少な石材であり、採石や石工には長年の職人技が息づいている。墓石や仏具といった、精神的・宗教的な場面にも用いられてきた歴史を持つこの石は、日本文化における「静けさ」や「無常」の感性とも深く結びついている。《空景装置》に、庵治石を取り入れることは、産地ならではの記憶や文化的背景を結びつけつつも、空景という概念に強く親和性のある素材として、作品の核となりうる。 まとめると— 庵治石は、香川県、庵治町から牟礼町の五剣山の限られた場所でのみ採れる希少な石材であり、その採石や加工には、長年にわたり受け継がれてきた日本の石工技術と、自然に対する繊細なまなざしが息づいている。墓石や仏具といった、精神的・宗教的な場面にも用いられてきた歴史を持つこの石は、日本文化における「静けさ」や「無常」の感性とも深く結びついており、加えて「空景」という新たな概念との結びつきも構成しうると考える。《空景装置》に庵治石を取り入れることは、こうした文化的背景や土地に根ざした記憶を空間に組み込み、単なる素材の選定を超えて、その場に積層した時間や、人と自然の関係性を触知させるための構造的な意図を持つ。とりわけ、庵治石の表面に現れる微細な斑模様は、視点や光の加減によって表情を変え、見る者に曖昧な揺らぎや“気配”を喚起する。その在り方は、固定された意味を持たず、関係性の中で生成し続けるという仏教的な「空(くう)」の思想とも共鳴し、空景という概念──意味化される前の感覚のゆらぎや、気持ちが動く以前の知覚の余白──を触発する触媒となる。庵治石は、土地の記憶を宿した物質として、また、「空」の空間的比喩として、《空景装置》の静かな中心を成す存在だと言えよう。 空景的知覚を促す仕組み さて、ここまで考えてきた《空景装置》を実現するための仕組みの想定を書いておきたい。《空景装置》の仕組みのコンセプトとしては、”目を凝らす・耳を澄ますをアフォードする自己循環システム”を採用している。 フィナキストスコープについて まずはフィナキストスコープスコープだが、フィナキストスコープそのものは、1832年に発明された映像遊具である。映画の原型とみなされており、現在でも教育遊具として映画の原理を理解するために広く使用されている。ちなみに語源は、ギリシャ語のφενακίζειν (phenakizein)(あざむく)とされており、日本では驚き盤と言われる。本来動かないものが動いて視える驚きから、そう名付けられたのかは定かではないが、初見でフィナキストスコープのアニメーションを観察する方々の表情には明らかに驚きが見え隠れするもので、名前に説得性はある—。フィナキストスコープは別名で Stroboscope (ストロボスコープ)とも言われる。人間の目は連続的に動くものを視ると、残像のみが視えるが、一瞬だけ見せてすぐに見せるのを止める、つまり間欠性を加えると、視覚がフレーム単位で動きが視えるようになる。通常、フィナキストスコープは、スリットを用いて、この間欠性を作る。この間欠性をストロボを用いて実現することもでき、私もこれまでの作品においても発光ダイオードとステッピングモータを使い、回転数と光源の発光を厳密に同期することで、《Symbolism》(MV)のような映像作品や、《Core》のようなインスタレーションにで活用してきた。 https://youtu.be/SFq7w5H0Gj0 https://vimeo.com/1042069202?p=1s そして、ここからは技術リサーチが必須となってくるので、あくまで仮説だが、《空景装置》では、《Core》のようにストロボの代替としての発光ダイオードの光源を使わずに、肉眼でアニメーションを見せられないだろうか。同様の発想は、メディア・アーティストの岩井俊雄氏が《STEP MOTION》(1990)という作品にて、既に実践している。《STEP MOTION》では、作品に使われている盤の表面には、48コマが描かれている。これは、一般的なステッピングモータが1ステップ毎に7.5度で正確に回転するため、1コマ=7.5度として計算した結果と思われる。この設定により、各フレームは約0.08秒〜0.1秒ごとに視覚的に知覚され、脳内では絵柄が動いていると錯覚する。特に、48コマで構成することで、動きの差分が滑らかになり、1コマの変化は小さくなることから、視る側の脳が連続した運動として補完しやすいと考えられる。実際には、実験を通じてこのあたりを明らかにしていきたいと思う。 音源生成について 《空景装置》では、小型のカメラモジュールが庵治石の支持体の内部に組み込みされている。小型カメラはフィナキストスコープのアニメーションを常時撮影しており、一定の周期で撮影した映像を画像として切り出す。さらに画像をimage2Textでテキストに変換し、Text2Audioによりテキストから音源を生成する。これらの一連は、Rasberry Pi 5 で処理をする構成を想定している。特に、Text2Audioについては、Stability AI が公開している Stable Audio Open Small の活用を考えている。Stable Audio Open Small は、約3億4,100万パラメータと軽量なモデルであり、44.1kHzステレオ音声を最大11秒まで生成可能であり、ARM CPUのみで動作するとされている。実際の生成スピードなどは要検証だが、ARMによる検証では、約8秒程度での生成に成功している。過去作の《Core》では、Stable Audio Open 1.0 をデスクトップPCで実行させていたが、GPU動作であったため高速に生成が可能であった。一方、Stable Audio Open Small をRasberry Pi 5 のCPUパワーで耐えられるのかは、これもまた要実験である。また、常時生成された音源群は、RNBOを使った音源リミックスプログラムにより、動的にリミックスを行う想定だ。なお、リミックスされた音源は外部のスピーカーを介して、《空景装置》の設置空間へと放たれる。 装置の自己循環性について 前述のフィナキストスコープと音源生成を核とした仕組みに加えて、本装置では、自己フィードバック性を取り入れる。フィナキストスコープの回転とアニメーションから音源が生成され、そしてリミックスされた音響が空間に放たれる。空間に放たれた音響は、装置に搭載されたコンデンサマイクによって感音される。感音の結果、フィナキストスコープの回転が揺らぎ、鑑賞者から観れば、アニメーションの像が残像となり視えなくなると同時に音源生成も停止し空間に放たれた音も静寂に変わっていく—、そして、徐々に回転が一定周期に戻り、アニメーションが見え、音源が生成され—、と、生成と減衰が繰り返される。このようにして、鑑賞者が《空景装置》に対峙することで、目を凝らす、耳を澄ます、といった行為がアフォードされ、「視る前/聴く前の時間にとどまる場」が生み出されるという構成を採用する。 《空景運動》への発展、連続性をつくる ここまでは、空景的な知覚を促す装置としての《空景装置》について述べてきた。本構想では、《空景装置》は、空景という概念をかたちづくるための手段の1つであり、その延長に空景という考え方を広く世界に発信し、概念を育てる活動として《空景運動》を考えたい。初期構想では、その第0弾として《空景装置》を活用したインスタレーション作品「空景八相」、その輪郭があらわになりきれていない空景や空景的知覚という概念や、その考え方を示したマニフェストとして「空景 Magazine 」という雑誌を編集する。そして、3つ目が空景をかたちづくるコミュニティとして「空景 Nauts」を考案する。 《空景八相》について 《空景八相》は、松岡正剛さんのコトバを借りれば世界模型の1つであり、八卦は天地自然のあらゆる変化を象徴する。この図式をモチーフに《空景装置》を8台活用し、各フィナキストスコープには、八卦とは、乾(けん)、 兌(だ)、 離(り)、 震(しん)、 巽(そん)、 坎(かん)、 艮(ごん), 坤(こん)の8つの卦、天、沢、火、雷、風、水、山、地の自然を象徴する絵柄を施すことで、世界と鑑賞者自身のあわいの中で、空景的な知覚を誘発することを狙う。 8台の《空景装置》によって生成される音源を随時リミックスしていき展示空間にはサウンドスケープが生まれる。8台の空景装置の中心には、天井部から音響に応じて光が照射される。音響の表情に呼応して照射される光の表情も揺らいでいく。鑑賞者は、展示空間内で自己と世界の関係性が溶けていきただ現象に身を委ねることになる。つまり、空景となる。 空景 Magazine について 《空景 Magazine》についても触れておかねばならない。本構想時点でもその輪郭があらわになっていない”空景”や”空景的な知覚”について、島本石工さんに伺うことでの素材リサーチや、制作の過程を通じてコトバに落として論じていく。空景という思想や方法論を明示したマニフェストとして雑誌を編集し、例えば、《空景八相》のインスタレーションの機会を通じて配布していく。私以外の他者が制作において、”空景”を参照する機会を意図的につくっていく。 空景 Nauts について そして、こちらは中長期視点だが、”空景”をある種のインスピレーションのトリガーとして、プロダクトデザイナーやグラフィックデザイナー、華道家や写真家、音楽家などの表現者とともに表現していく、緩やかな共同体をつくり、空景をめぐる旅の仲間、航行者として思想の地図を広げていく運動へと広げていくことを考えている。運動の過程で生まれた成果やつながりは、《空景 Magazine》を媒体に、世に発信していくことで、さらに仲間をつくり、考察や議論のきっかけとしていく。 結び さて、以上が本作品の構想である。4割ぐらいは、まだ妄想が入っているが、”空景”に光が当たった世界が私には見えている。簡単に結びとして本構想をサマリしておこう。《空景装置》は、技術とメディア環境の進化によって埋もれつつある身体性や知覚の主体性に対する作家自身の興味から構想に至った装置、作品である。本作は、意味が定着する前の“間(ま)”や“あわい”に感覚を開くことで、「空景的な知覚」を喚起し、世界との関係性の中で生成される兆しや気配を受信する場をつくることを目的とする。フィナキストスコープを中心に、視覚残像によるアニメーションと、画像から生成された音を通じて、「視る・聴く」という行為に没入を促す仕組みを備える。素材として用いられる庵治石は、静と動、永遠と瞬間、日本文化的感性を体現し、空景の思想を支える触媒となる。今後は《空景装置》を8台用いたインスタレーション《空景八相》や、空景という思想を言語化・共有する雑誌《空景 Magazine》、表現者との共創の場《空景 Nauts》へと展開を広げていく予定である。 8月以降、かたちにしていく過程で、実験ノートやディレクションノートも随時公開していく予定だ。これらを再編集した《空景 Magazine》も発信していくので、こちらも頭の片隅においていただけると嬉しい。 以下は、考えを深めていくための視点として残しておきたい。 ●「空景」と「無常観」や「もののあはれ」の違いは 「もののあはれ」や「無常観」は、ある現象に対して感情が動いたときの“余韻”や“哀しみ”に美を見出す態度。一方で「空景」は、感情が動く“前”──意味になる前の兆しや気配に感覚が触れている状態を指す。そこには、まだ感情すらない。ただ世界が動いていること、そこに何かが生成されようとしていることに、静かに気づいている状態。感情ではなく「関係性そのものへの感受性」が主役になる点が、大きな違いである。 ● 空景的知覚は誰にでも起こり得るものなのか、それとも訓練が必要 誰にでも本来備わっている感覚だ。ただ、現代社会ではその感覚が過剰な情報の中で“後回し”にされている。《空景装置》は、その感覚に静かに立ち返るための「装置的な環境」を用意することで、誰もが再び“開かれる”ことを目指す。特別な訓練というよりは、「立ち止まるための仕掛け」 ● なぜ「装置」という物理的形式で空景を提示しようと考えたのか 意味を語る言葉や映像よりも、「ただそこにある現象」に立ち返ることが重要だと考えたから。装置という形式は、鑑賞者の身体や時間感覚を直接揺さぶることができるメディアである。視ること、聴くこと、それ自体が目的になるような構造を、物質的な存在として提示したいと考えた。 ● この作品を海外に展開する際、どのような文化的翻訳が必要になりそうか 「気配」や「間(ま)」といった日本的感覚は、直訳は難しいかもしれないが、“meaning before meaning”(意味の前にあるもの)や、“pre-perceptual aesthetic”(知覚以前の美)という形で、哲学や感性教育の文脈で翻訳可能と考える。詩や環境芸術、スロー・デザインなどの分野との国際的な接点があると考える。 ● 欧米的なメディアアートや哲学の文脈とも接続できますか メルロ=ポンティの身体論や、ヴィルヘルム・フルッサーの「テクノイメージ」、さらにはフェリックス・ガタリの「感性のエコロジー」などと関連しうると考える。 ● 技術実装の難易度は 過去作品《Core》《Symbolism》で、フィナキストスコープの原理やLED同期制御の知見はすでに蓄積済。音声生成については、Stable Audio Openはインスタレーションでの活用実績があり、Stable Audio Open Small は今回始めて触るが、Raspberry Piで動かす環境を構築して、フィジビリティ確認を進める。これは実験ノートにまとめていく。 ● 装置が繊細な構造に見えるが、展示場所が変わったとき対応可能 各ユニットは分離・再構築可能なモジュール設計を想定しており、照明や音響の制御についても環境に応じたパラメータ調整が可能。可搬性や調整余地も含めてプランニングする。 ※ 無断転載はお控えください。

アルキメデス螺旋の実装―無限に渦巻く円周率と Quantum Vibes の一考察

先日、3月14日(金)に開催された「GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025 」のオープニングパーティにて、私も参加する ARTIFACT が演出を努めました。 オープニングパーティで活用した "π Generate System(円周率がアルキメデススパイラルに沿って無限に表示されていく演出)" のテクニカルノートを書いておきたいと思います。(どう実装したか、すぐに忘れるので個人的な備忘録でもあります) この投稿をInstagramで見る WALL_alternative(@wall_alternative)がシェアした投稿 そもそも GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025 とは? 「GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025」は、東京・西麻布に位置する「WALL_alternative」を拠点に、2025年3月14日(金)~16日(日)の3日間にわたり、西麻布・神宮前エリアを中心とした外苑西通り沿いのアートスペースをつなぐ試みです。会期中は、各アートスペースが連携し、展覧会のオープニングを同日に揃えたり、営業時間を延長したりすることで、来場者が複数のアートスペースを巡りやすい環境を提供します。この取り組みは、新たなアートスペースやアーティストとの出会いを促し、地域間の横のつながりを強化することで、東京のアートシーンをさらに盛り上げることを目的としており、昨年初開催されました(※1)。 WALL_alternativeは、現代アートを中心とした作品の展示・販売を行うアートギャラリーを軸に、カウンターバーを併設したオルタナティブ・スペースです。「多様な人々が有機的に混ざり合う夜のたまり場」(※2)をコンセプトに運営されており、常に気鋭の作家の作品と出会える、都内でも類を見ないカルチャースポットといえるでしょう。 今回、WALL_alternativeでの企画展「和を以て景を綴る」の展覧会オープニングとともに、Artist Collective「ARTIFACT」 が、オープニングパーティのプロデュースを担当しました。私はこのプロジェクトにおいて、映像演出のテクニカルおよび表現制作で参加しました。 ※1:GAIEN-NISHI ART WEEKEND2025 ※2:WALL_alternative 《SAN -讃-》 3月14日=3.14=π円周率(π)のように終わりなく続くアートのエネルギーが、 20のギャラリーをひとつの円(縁)で結んでいく。映像、植物、grrrdenとimusによるサウンドスケープ、Marikaによるコントーションを通じて、催しの成功を祈願する象徴的な空間を創り出す。 演出のタイトルは「《SAN -讃-》」。 「3月14日の開催 ✕ アートから生まれる無限のエネルギー ✕ 開催を讃える」の共通項として、「3.14 = π」、「3 = 讃」から、タイトルと演出の方向性をARTIFACTが企画しています(この意図せぬ発想力が、ARTIFACTの創発力) 円周率の数字をひたすらに描画する「π Generate System」について ここからは、本稿の主題であるテクニカルの解説です。 最終的なアウトプットとしては、①円周率の描画の背面に、②リアルタイムにDJの音に反応するリアルタイムオーディオ・ビジュアル映像を配置してプロジェクターを介して投影したいと思い、②については、ずっと育てている自作の Audio Visual System「音響共鳴人工現実装置(ここでは解説を割愛します)」を使えばサクッといけるので、①をどうするかが今回のお題です。 円周率の数字をひたすらに渦巻いて表示するにあたり、いくつかの選択肢がありました(下図参照) それぞれの方向で試してみて、結果が黄色の文字です。 ということで、今回は、久々に「Processing」で対応することに決定しました。 「Touchdesinger」でもおそらくうまい方法があったはずなのですが、私の実装だと1,000文字ほどでフレームレートが出なくなり、今回は選択肢から外すことにしました。 Processingでは、以下の方向性で実装しています。 事前に円周率の任意桁のデータを準備する。 各桁をアルキメデススパイラルの計算式に従って配置する 1秒毎に1文字ずつ表示する 「3」「1」「4」の数字だけ赤文字にする 「3」「1」「4」の数字が配置された際に円をアニメーションで描画する アルキメデススパイラル、全体を一定の時間で回転させる 各数字を微振動させる 文字を1文字ずつ表示させる際の文字の位置は、アルキメデスの螺旋の計算式を採用することで、常に全体が円状に見えるようにしています。対数螺旋を採用すると、蝸牛のように徐々に外に向かって螺旋が広がっていくことになるのですが、ルックが今回にはマッチしないと考え、アルキメデスの螺旋を採用しています。アルキメデススパイラルの極座標式は以下のようになります。\[r = a + b\theta\] ここで: r はスパイラルの半径 θ は角度(ラジアン) a はスパイラルの開始半径 b はスパイラルの間隔調整係数(スパイラルの成長率) この式をデカルト座標に変換すると:\[x = r \cos(\theta)\]\[y = r \sin(\theta)\] この x, y が、各文字を配置する螺旋の座標数値です。 また、1文字ずつ微振動させることで、生命観や脈動を非言語的に伝達することを狙っています。 以下が、前述の方向性を踏まえて採用したコードです(もしかしたら無駄な実装もあるかも) このコードを実行すると、Spout 経由で螺旋の描画を送信できます。 最終的には、Spout をTouchdesigner で受信して、背面映像とmixして最終的にプロジェクタで投影してます(下図を参照) 以上がテクニカルについてのざっくり紹介になります。 無限に渦巻く円周率と Quantum Vibes の一考察 無限に渦巻く円周率のイメージ、緻密に絡み合いながら生命力を宿す植物の祭壇、土着的な要素とインダストリアルな響きが交錯する音響空間、そして身体の極限を超越するコントーションのパフォーマンス。 この空間には、曖昧さと不確定性を意識的に取り込みながら、多層的な感覚が脈動している。 それは、特定のジャンルに回収されることを拒む「融合的な表現」であり、掴みどころのない魅力を内包する「流動的な体験」そのものでもある。 そして、「鑑賞」という行為を通じて、観る者の現実認識や内面的な意識に変容をもたらす、ダイナミズムすら内包されていた―。 俯瞰すると、この鑑賞空間は、量子論における観測者効果を想起させる。 すなわち、観る者の存在とその解釈が、初めて空間の「状態」を決定づけるという構造がここに息づいている。 作品は固定された意味や形を持たず、観る者ごとに異なる解釈が生じ、瞬間ごとに多層的な様相を浮かび上がらせる―まさに、観測の瞬間に確定する量子的な現象に通じるものがある。 このように、単純な定義や既存の枠組みを超え、不確定性や多面性を積極的に肯定することで、その空間は、単なる表現を超えて社会的な機能をも獲得した。 その場に生まれた空間自体が、多様な解釈を誘発し、観る者と共に変容し続ける。 このような鑑賞空間作りは、表現者にとって極めて大きな挑戦であり、同時に深い意義を持つ試みだったといえるではないだろうか。 Quantum Vibes が、意図せぬ方向で起動し始めている。 ~イベント中の個人的なメモより~

Touchdesginer で作ったパーティクル表現をあえてUnrealEngineでレンダリングさせたい

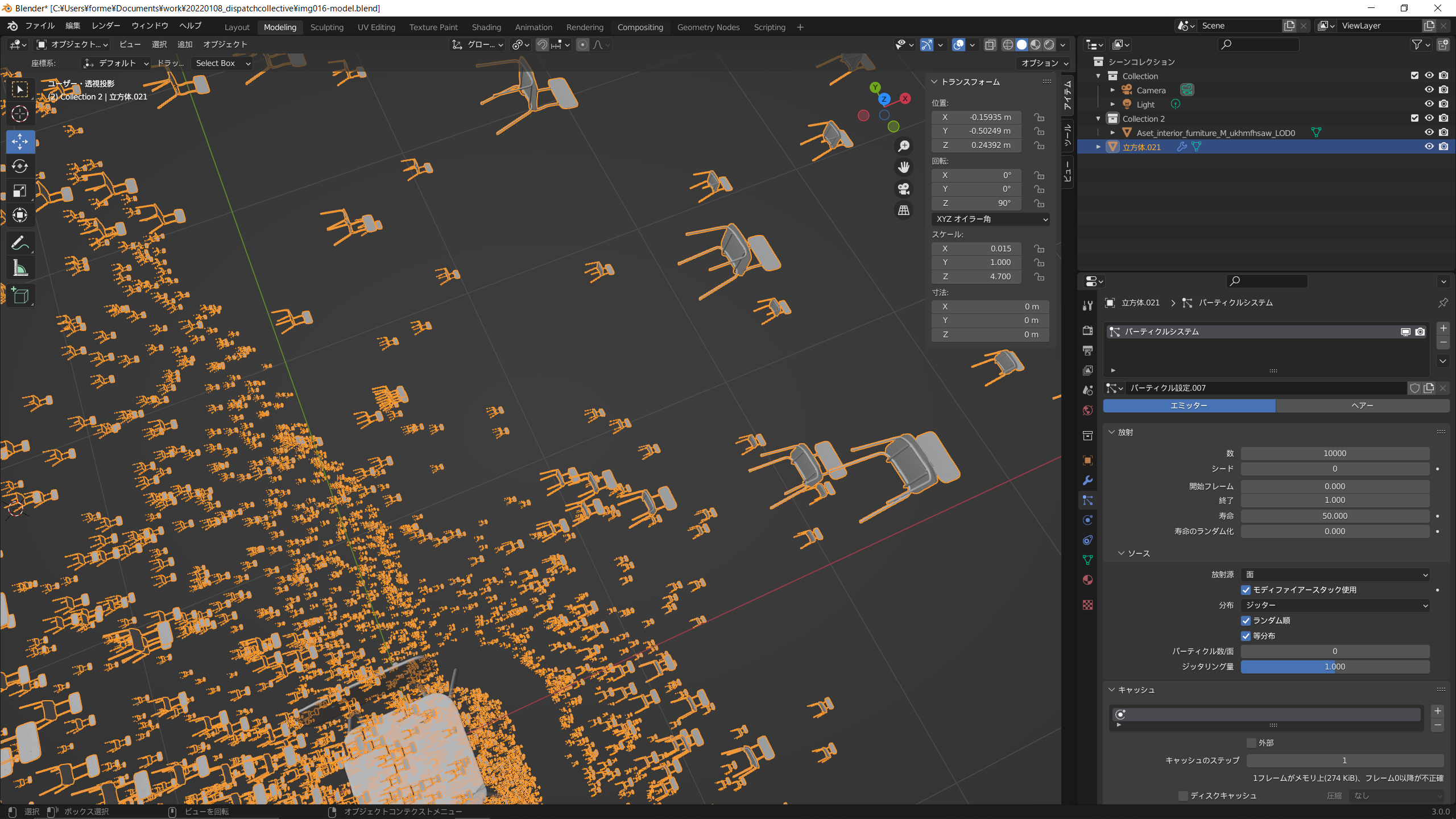

Touchdesinger でパーティクルを使った絵柄を作ることがあるのですが、どうしてもTDで作成したパーティクルをUE側で作っているシーン上に配置したい時があります。 方法としては、UE側のカメラ映像をTD側にNDIなり、Syphonなりで送ってTD側でブレンドするという選択肢がシンプルですが、画角、奥行きを一致させたい時に少し面倒かと思います。恐らく、カメラ位置をTD⇔UE間で連携させておけば良いのだろうけども、光の当たり方等もUE側のシーンに統一させたい!ということで、単純なブレンドでは無い方法を探ってみました。 一番参考になったのは、以下のチュートリアルです。 一言で説明すると、TD 側で作成したパーティクルの位置、スケール、回転、色のテクスチャなどのデータをSpout経由でUEに送信し、UE側ではNiagaraでインスタンスジオメトリを作成することで、TD側のパーティクルをUE上で再現することができます。 https://youtu.be/DOicfz7vDlM というわけで、実際に試してみました。 結構、いい感じに・・ チュートリアルでは、TD上で、noise TOPからパーティクルの元の情報を構成していますが、今回、私がやりたかったのは、任意の動的に動く画像からパーティクルの元となる情報を生成して、それをUEに連携するという点です。 作成した画像情報を、toptoに接続すると、その画像の解像度分の (r,g,b) 情報が作られ、toptoには、(r0, g0,b0)〜(r指定した解像度, g指定した解像度,b指定した解像度)までのデータが見えます。 最終的に3次元空間に落とし込むために、(r,g,b)→(x,y,z) に変換して、1枚の画像情報としてUEに連携して、UE側で、画像から位置情報を得たいが、このままだと、縦:1、横:指定した解像度×指定した解像度の配列データが、r,g,bそれぞれ256ペア存在することになるので、つまり、256枚の画像データを送ることになり、UE側でNiagaraシステムを256個配置するのか?ってなってしまう・・ こんな馬鹿みたいなことはせずに、冷静にデータ構造を変換したい。そこで、今回は、toptoの後続にshuffle chop を接続して、Method に「Sequence Channel by names」を指定することで、3×指定した解像度×指定した解像度の配列データに変換をして、その後、r,g,bをrx,ry,rzに rename することで、全情報を1枚の画像情報でUE側に連携できるようにしています。 恐らく他にも良い方法はあるのですが、突貫では上記の方法でやりたいことが実現できました。 めでたい。

言語と計算により紡ぐ「新」森羅万象

-1分、-1時間、-1日、-1週間、-1ヶ月、-1年、あまりにも世界の変化が目まぐるしいが故に 「-1 〇〇」に過ごしていた生活環境、アクセスしていた情報環境、そして、考えていたことの根底が揺らいでおり、ここ最近は、妙な脳内フォグが立ち込めている。 情報技術を手法として選択して何かを創ることに生きがいを見出している自分にとっては創ったものが情報空間に消失していく空虚さを強く実感しており、根底以外に基底をも意識しないと脳と身体が乖離してゆらゆらと時間軸のみが進行する状態で、いまさら始まったことではないが、物理現実を痕跡無く浮遊するだけになってしまうのではないか、手元のスマートフォンの画面に表示されている情報は幻覚なのではないか、この話題は、-n 秒の世界と+n秒の世界を隔てる出来事なのではないかと、謎の脅迫観念にも似たような疑問と、気の抜けない状態、論拠や寂念の不足が次から次へと湧いて出てくるのである。 と、数日だけ思っていた。 冷静に考えると、言葉にならない感動を言語で切り取ることができさえすれば、あとは計算機の力を見方にどこまでも表現を拡張できる時代の到来であり、表現者にとっては、「これまでは手に届かなかったあの作り方」「細部に到達するまでの土台づくり」のような点において、時間軸を圧縮できる恩恵は必ず受け取ることができると考えている。 最近、触ってみた主に映像表現に使えるであろう、機械学習、DeepLearning による手法、ツールのうち、個人的に多用するであろうと思っているのが以下の2つ(これもまた+1〇〇後には、-1〇〇では

Resolume と UnrealEngine5を連携させてオーディオリアクティブな表現をしたい

気づいたら 2022年もあと10日弱。 自主制作においても様々な挑戦をする機会を頂くことができ、非常に充実した1年でした。 12月21日に予定していたイベントはやむを得ない事情で出演ができなかったことだけ悔いは残っておりますが、やり切った感は十分にあります! さて、仕事も落ち着いてきたので、自主制作の振り返りをしたいと思います。 今年、挑戦したのは、 UnrealEngine の作品への活用です。 6月に出演させて頂いた Hyper geek #3 では、全て Unreal + Resolumeで制作をしていたのですが、どう制作していたのか聞かれることがありましたので、土台としていた技術部分について簡単に解説しておこうかと思います。 (動画を見返して、映像がだいぶ白飛びしていたので、Post processing とかもっと考えないとなあと思ったり

Blender と Quixel の連携で Port 28888 error が出る場合

Port 28888 Error で Quixel から Blender に 3Dモデルをエクスポートできない Quixel Bridge 経由で Megascans の 3D model を Blender(version 3.0) にエクスポートしようとしたところ、以下のエラーメッセージが表示されて出力されない、という現象の解決方法のメモです。 Error :Could Not Send Data Over Port 28888" どうやら、Quixel Bridge で Blender の plugin を導入した際に、2.9x 系までしか、起動フォルダが作成されないようなので、3.0x 系の所定のフォルダに起動フォルダを自分でコピーする必要があります。 C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\3.0\scripts\ 配下 に起動フォルダ「C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\2.93\scripts\startup」 をすべてコピーすることで解決します。 椅子のモデルをBlenderへエクスポート 無事、Blender上にモデルがインポートされる Reference Bridge error message + Blender not showing MSLiveLink Answered

NFTアート初心者がNFTを始める前に頭に入れておきたい周辺情報と法律のこと

この1年で NFT という単語が頻繁に各種メディアや企業のリリースで耳聞するようになってきた。 先日、イギリスの現代美術雑誌「ArtReview」がアート業界で最も影響力のある100組のランキング「Power 100」の2021年版を発表したたのだが、1位がNFTの取扱をするための規格「ERC-721」であった。Cryptopunks(クリプトパンク)、Bored Ape(ボアードエイプ)、Beeple(ビープル)の作品が数百万ドル以上で売れている状況などを鑑みると1位は納得する。アート業界でもトレンドワード、ということを実感せざるを得ないニュースだった。 非常に個人的な話になるが、ここ最近、海外のキュレーターや海外のNFTプラットフォームの運営者から「NFTを発行してみてはどうか」との連絡が来たりするのだが、そもそもNFTは概念レベルでは理解しているものの、例えば、法的な課題だとか、芸術とNFTの周辺で起きていることについては無知過ぎるので、やや踏み出せずにいる。 どこかのタイミングでちゃんと整理しないとと思いつつ、なかなか、時間を取れてなかったので、休暇中のうちに整理しておきたいと思う。 アート×NFTの周辺で何が起きているのか? 2021年3月に、デジタルアーティスト Beeple(マイク・ヴィンケルマン)のNFTアート作品 < Beeple:Everydays: The First 5000 Days >が老舗のオークションハウス「クリスティーズ」のオンラインセールで約75億円で落札された。落札したのは、世界最大のNFTファンド「Metapurse」の創設者である Metakovan だ。この作品は、Beeple が 13年半かけて制作した5000枚の作品のコラージュで、特に真新しい美術技法などがあるわけではないが、13年半かけて制作したという文脈には強さがある。 最近では、ダミアン・ハーストやラファエル・ローゼンタールといった既に世界的に有名になっているアーティストもNFTに参入、世界3大メガギャラリーの一つ、Pace Gallery も積極的に参入するなど、いよいよアート業界も無視できない動きになっている。 Pace Gallery は、Pace 独自のNFTプラットフォーム「Pace Verso」の稼働を開始。最初の公開作品として、ルーカス・サマラスの「XYZ NFT」シリーズのNFT化が決定。各作品は1万ドルで販売予定で購入するとNFTと物理的な作品の両方を入手可能になる。 これまでのアート作品取引とのコミュニケーション上の違いは、コレクターとアーティストが直接コミュニケーションができるようになる点に思える。 コレクター側は自分が気に入ったアーティストがいれば、アーティストのファンとして暗号通貨を通じて熱烈に応援できる。そういったコレクターが増え、結果として、アーティストのファンコミュニティが生まれれば、アーティストにとっては、有名なアートギャラリーや制度的な枠組みとの深い関係性が無くても、作品で収益が得られる可能性がある。 アーティストにとっては、NFTで活動および生活資金を得て、制作に専念できる未来が見え隠れするのは非常に魅力的ではないだろうか。 約75億円で落札された < Beeple:Everydays: The First 5000 Days > 出典:クリスティーズWEBサイトより https://twitter.com/ChristiesInc/status/1370027970560106497 話題化されているようなNFTアーティストの作品を注意深く観察してみると、これまでの作品に対する評価基準、一般の目からの観点だと「写実的である」や「美しい」などとは異なる点が多いように思える。 では、一体、NFTアートが評価される(コレクターの目に留まり購入される)基準は何なのか? 美術手帖・特集「NFTアートってなんなんだ!?」でエキソニモ・千房氏が「作品の販売に関する設計や、アーティストやコレクターの関係の結び方が重視されている [1]」とある。この発言について、参考になる日本人アーティストの事例が、1万点のジェネラティブアートを販売し2時間で完売したことで話題になった高尾俊介氏である。 高尾氏の作品「Generativemasks」は、独自コミュニティが Discord 上に存在しており、作品所有者や興味があるファン達が数千人単位で存在し、クリエイティブコーディングの情報交換が行われている。 フィジカルのアート作品の流通においても、もちろんファンやコミュニティが存在しているのは言うまでもないが、クローズドな印象が非常に強い(その道に詳しいわけでは無いので、あくまで個人的な印象)。 一方で、NFTアートの場合は、コードや情報、アイデアをオープンに共有するというエンジニアを中心に脈々と受け継がれてきたオープンコミュニティのDNAが組み込まれているように思え、アートを中心とした新しいコミュニケーションの成り立ちが垣間見れる。作品の評価基準として、その作品は「コミュニティを生むことができるか」という点は非常に興味深い観点だ。 高尾氏による Generativemasks 出典:https://generativemasks.on.fleek.co/ リアルアートとの法的観点での違いについて ここから、NFTアートと区別して、有体物があるアートを「リアルアート」と呼称して話を進めたい。 さて、本題だが、Opensea や Foundation といった、NFTアートのプラットフォームでNFTを発行する前に、購入者やアーティストが取得する権利関係がどうなっているのか知りたくなった(知っておかないといけないという気持ちの方が強め)。 2021年11月の美術手帖の特集が、リアルアートとNFTアートの2つを比較しながら、分かりやすくまとめてくださっている。その情報を参考に自分なりに情報を肉付けして、ここにメモとして残しておきたい。 知っておきたい観点補足説明リアルアートとの違い著作権は誰が持つことになるのか契約で著作権の譲渡を明確に定めない限り作品を創作したアーティストが保有する。複製権もアーティストに帰属するため、購入者でもアーティストからの許可が無い限りはコピー作成、販売、配布、2次著作物の作成はNGである。基本的に同じ作品の再譲渡はできるのか作品の再譲渡は可能。基本的に同じ購入者に帰属する権利は何なのか現行の民法・著作権法上、NFTアートを購入しても所有権は観念できない。民法上、所有権の客体となる「物」(民法206条参照)は、「有体物」を指す(民法85条)。東京地裁平成27年8月5日判決は、ビットコインについて有体性を欠くため物権である所有権の客体とはならないと判示している。リアルアートの場合、有体物の所有は購入者が持つことになり、「法令の制限内において自由にその所有物の使用、収益及び処分」できる権利がある。原作品の所有者による展示はできるのかアーティストには展示権(美術物の著作物、未発行の写真の著作物の原作品を公に展示する権利がある)がある。アーティスト以外のものは、アーティストからの許諾無しに原作品を公には展示できない。絵画や彫刻の原作品の所有者は、購入した作品を公に展示することができる。アーティストの権限による展示はできるのか可能。APを付けたり、利用規約でアーティストも展示できることを明記することが望ましい。所有者が存在する場合、リアルアートの場合には、貸出を受けない限りは難しい。作品へのアクセスの独占はできるのか作品へのアクセスを購入者に限定することも可能だが、IPFS(InterPlanetary File System)を使う標準的な仕様に従っている場合、アクセス自体はオープンで独占はできないとなる。公に展示するかは所有者の決定次第。作品の管理主体は誰になるのかブロックチェーンのオーナー登録になるので購入者の管理下にい置くことはできず、プラットフォームが管理主体となる。購入者は有体物を所有することになるので管理は所有者の管理下にある。(美術手帖・特集「NFTアートってなんなんだ!?」2021.11 を参考に著者が作成)※ 勉強させていただいている身ですので、誤った情報がありましたらコメントなりでお知らせいただけると助かります。 ここまでで、だいぶ頭の整理ができてきた。 以下、感想というか、この状況を踏まえての個人的なつぶやきだが― NFTアートというものが台頭するようになって、作品を「所有する」という概念が少しづつ変わってきているように思える。例えば、既に著作権が失効している有名絵画の画像データがオープンで無料提供されるようになったが、(例えば、アムステルダム国立美術館など)同時に、美術館が所持する作品をNFT化する動きも見られるようになった。 大英博物館も葛飾北斎の浮世絵をNFT化して販売している。1800年代に描かれた葛飾北斎の絵はすでに著作権は切れており、誰でもフリー素材として活用できるが、これをNFT化して誰かが購入したとしても、前述の整理からすると、「著作権が無い浮世絵データを所有権はない状態でオーナーとして登録されている」という何とも実感の無いわけわからん状況になる。 発行者である美術館は、発行したNFTが再流通すれば収入が得られる点は良いのだが、購入者の視点に立つと、どんなモチベーションで購入するに至るだろうか・・・ 大英博物館が所持する葛飾北斎の浮世絵の一部 出典:大英博物館 このように、世に言う名作ほど、リアルアートとは異なるNFTアート化された場合、「所有する」ということがどのような価値があるのか、議論が曖昧になっているように思える。 他にも、NFT発行に伴う二酸化炭素排出量の問題を踏まえると、メディアアーティストは排出量が少ないブロックチェーン方式をベースにしたプラットフォームを選択するだとか、気になる話題が尽きない。 今後もNFT×アートを取り巻く状況は定期的にウォッチしていきたい。 REFERENCE 美術手帖:特集「NFTアート」ってなんなんだ!?(2021.12)ARTNOME美術手帳:「ダ・ヴィンチやゴッホの名画をNFTに。エルミタージュ美術館のNFTプロジェクトが目指すものとは?」

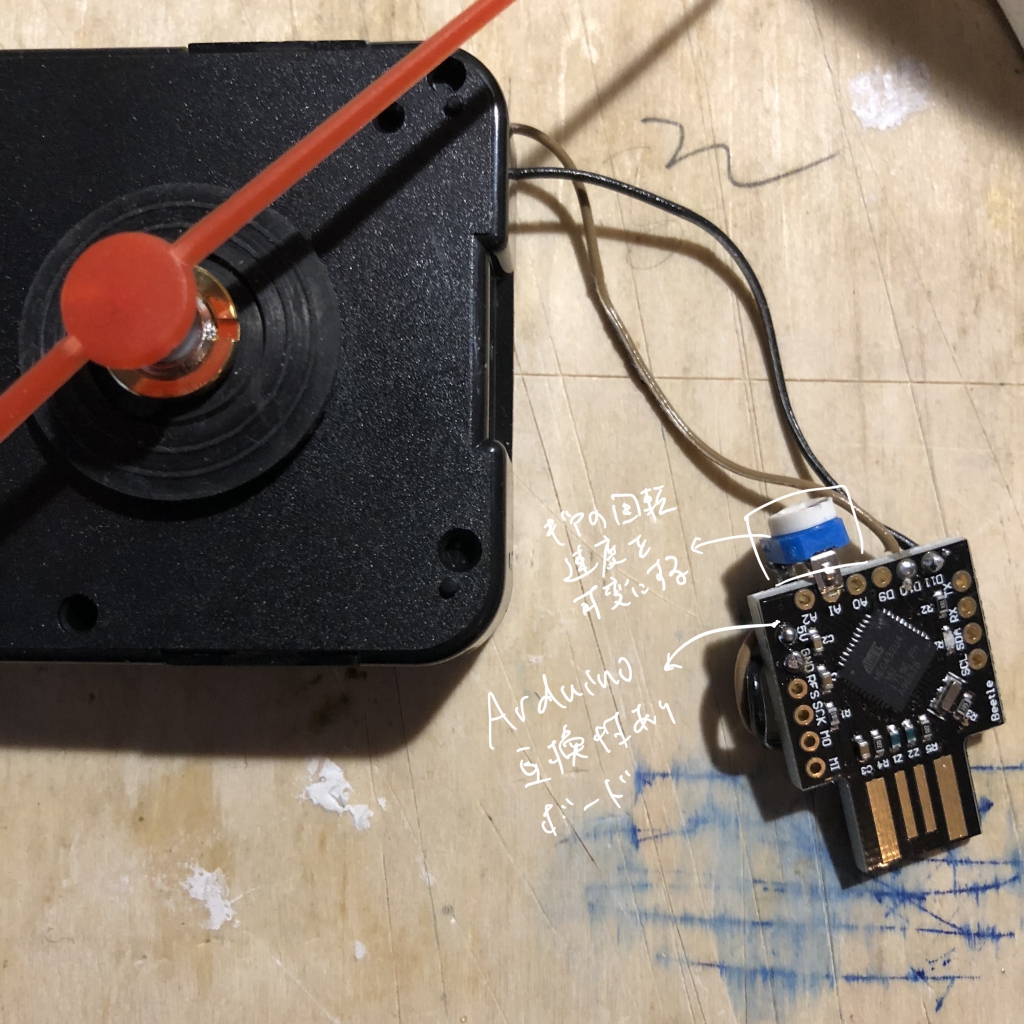

クオーツ時計をArduinoで制御してみる/実験日誌

さて、今回の相談はある作品展示のお手伝いです。 「時計を2~10倍速で動かすにはどうすればよいでしょうか」に対してどう答えていったのか。 まず、時計がどのような仕組みで動作しているのかを知る必要があります。 あなたは時計ってどう動いているか知ってますか。恐らく知らない方の方が多いのではないでしょうか。というこで、まずは、時計の種類と動作原理から簡単に説明したいと思います。 時計は、動作原理で3分類に分けることができます。「機械式時計」「クオーツ時計」「電波時計」です。さらに、機械式時計は手巻き式と自動巻き式があります。まず、機械式についてですが、基本的には、ゼンマイを巻き上げ、巻き上げられたゼンマイが戻ろうとする力を利用して動きます。手巻きと自動巻きの違いはその名の通りで、ゼンマイを手で巻くか自動巻きにするかの違いです。 この機械式の時計の速度を上げたい場合にはどうすればよいか。理科が得意だった方は一瞬で想像できるかと思いますが、そう。ギアのピッチを変更する必要がありますね。2倍速なら2倍速専用、10倍速なら10倍速専用のギアの設計が必要となりますので、かなり手間と労力がいりそうですね。 「クオーツ時計」はどうでしょうか。クオーツ時計は、その名にクオーツという言葉が入っているように、水晶を利用している時計です。水晶は電圧を付加することで振動する性質があります。 ちなみに、時計に利用されている水晶の場合、電圧の付加で32,768回/秒で振動する性質があるので、この振動回数をカウントICでカウントして1秒と定義し、さらに1秒に1回、コイルに電気信号を送ることで、コイル内に電磁誘導を発生させ、ギアを回転させます。 って言っても分かりづらいかと思いますが。これを踏まえると、コイルに1秒に1回、電気信号を付加するとギアが進むので、1秒に2回、電気信号を付加すれば、通常の2倍の速度でギアが進みそうですね。これはArduinoなどの手軽なマイコンで簡単にできそうです。 電波時計は、情報なんちゃら機構から発信している電波そのものを改定しないと無理なのではじめから検討外とします。 https://youtu.be/qux3fLCf2FU ということで、改造方針は決定です。 お題:「時計を2~10倍速で動かしたい」方針1:機械式時計のギアを改造して、各速度毎にギアを設計することで任意の速度で動作させる方針2:クオール時計のパルス間隔をマイコンで制御することで任意の速度で動作させる制約:なるべく小型にしたい。期限は1週間ぐらい。予算が無い。 そりゃ、もう方針2ですよね。 ではでは、実際にクオーツ時計をハッキングしてみましょう。 クオーツ時計をArduinoで制御してみる 早速、改造してみましょう。まず、クオーツ時計の購入。Amazonで数百円で買えます。そして、早速、分解開始。 まず、カバーを開けてみましょう。カバーを開けると、ほう。ギア各種にコイルと電磁誘導で回転する磁石付きのギア、コイルの裏側にはカウント用のIC。至ってシンプルです 回路には水晶振動子がついてますね。なんとシンプルで美しいことよ。 で、今回はパルスを自分でつくるわけなので、下の写真でいうと、左の回路はいりませんので、コイルと切り離します。やることはすごくシンプルで、左をマイコンに置き換えてあげて終了です。上の写真の左上とかいい感じに空間が空いているので、ここにマイコンとか入れられたら最高。 Arduinoによるギア回転の制 今回は、小型のUSBタイプのArduinoを活用してみました。コイルから出ている2本の線をArudinoのD10,D11に接続します。(てか、なんでこのArduino,D9からはじまるの?)そんで、いつでも回転速度を変更できるように、ダイヤル式の可変抵抗をA1につなぎます。アナログinputピンで抵抗値を参照して、抵抗値に応じて、秒針の速度を制御できるようにします。 Arduinoに書き込むプログラムはこちらを参考に自作してみました。 以下はデモ動画. 可変抵抗のダイアルを回すことで秒針の速度も可変する. 小刻みに時を刻む時計の様子がなんとも愛らしい。 今回は展示準備のお手伝いということで作ってみましたが、他の表現への利用もできそうな予感がします。 https://vimeo.com/311676861

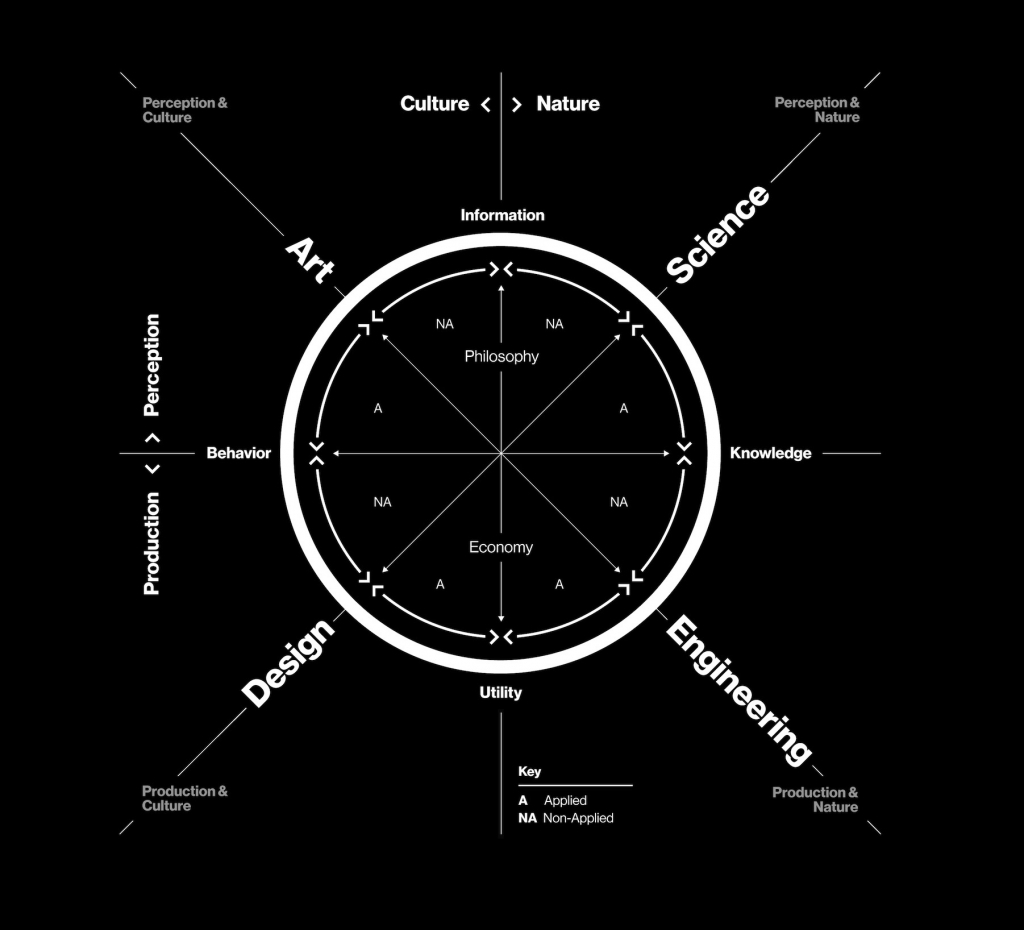

もつれ時代における創造性 | Krebs Cycle of Creativity

はじめに あなたは何の専門家だろうか? アルゴリズム?アート?プロダクトデザイン?グラフィックデザイン?データサイエンス?ハードウェアデザイン?ビジネスデザイン? この記事を目にしているということは、あなたもきっと上に挙げたような専門領域を複数横断して、プロジェクトや作品制作をしている、または、これから進めようとしているのではないだうか。 "Art"、"Design"、"Engineering"、"Science"(以降、4象限と呼ぼう)をピボットすることが当たり前の時代になってきているように感じる。例えば、ある美術展では、アーティストとして社会に"問い"を投げかけていたかと思いきや、あるトップカンファレンスでは研究者として最新の技術的な研究知見を発表、起業家、もしくは投資家としても研究成果の社会実装に挑戦している、といった感じだ。 様々な企業がイノベーションだとかクリエイティビティが必要だと声を挙げているが、少しだけ解像度を上げると"Antidisciplinary(脱専門的)"な態度を誰もが求められる時代になってきている。(そもそもスキル的な観点で各領域への参入障壁が下がっているからこそ、求めることができるようになったのだろう。例えば、Technologyという観点では、AWSやGCPなどが民主化していくことで小難しい技術のコア部分はどんどん隠蔽されておりコマンドをGoogleで調べれば誰でも容易に扱える) このような趨勢において、時代の先端を行こうとする個人、もしくは組織にとっては、肩書など一言で説明できない状況になっているのが当たり前なのだ。脱専門的な態度が"スタンダード"になってきている。 4象限の境界を越境して、"Antidisciplinary(脱専門的)"な態度が必要であることは、MITメディアラボのNeri Oxmanが、Age of Entanglement(もつれ時代)[1] で主張している。 "Antidisciplinary(脱専門的)"でしか成し遂げられないことを志す人は、是非、読んでほしい。どの領域に自分が位置しており、そしてどこにピボットすべきであるのか、"海図とコンパス"としても示唆に富んだ内容であった。個人的に、己の状況を俯瞰すると、時宜にかなってもいると感じたので、この場でまとめておきたいと思う。 もつれ時代"における海図とコンパスを手に入れる 4象限のうち何処で活動しているのかを判断するための海図をあなたは持っているだろうか。 例えば、John Maeda(ジョン・マエダ)氏の The Bermuda Quadrilateral が参考になるだろう(確かに何処にいるのか自分でもよく分からなくなるので"魔の海域"という言葉はしっくりくる)では、Art、Design、Engineering、Science の本質を、 Art(to express) Design(to communicate) Engineering(to invent) Science(to explore) とシンプルに説明しており、複数の興味領域があったとしても、自分のコアな位置づけは分かる。 一方で、今後、成し遂げようとすることに対して、どの象限にピボットする必要があるのか、もしくは何故、その象限にピボットしたのかを明確にするためには不足である。まあ、コンパスがほしいのだ。 そんなことを考えていた時に、たまたま、Neri Oxmanの「Age of Entanglement(もつれ時代)[1]」を JoDS(Journal of Design and Science)で目にする。ここでは、「Krebs Cycle of Creativity[2]」という創造的なエネルギーを生み出すための図式を提唱している。 ※ JoDSをご存知だろうか。学界や学術出版とは異なり、誰もが著者の書いた投稿に文脈の補足等の加筆できる「ピアツーピア」なレビュー方式を採用したプラットフォームである。思わず読み込みたくなる論文が豊富に掲載されているので、気になる方は、覗いてみると良いだろう。 Krebs Cycle of Creativity | 創造性におけるクエン酸回路(創造性を生み出すサイクル) 高校の生物学の授業で"クエン酸回路"という専門用語を聞いたことがあるだろう。 大学以降では、1937年にドイツの科学者のHans Krebs(ハンス・クレブス)が発見したことにちなんで「Krebs Cycle」とも呼ばれたりする。生物が代謝するための重要な生化学反応であり、酸素呼吸をする生物全般に見られる反応のことを指す。 詳細な説明は割愛するが、Neri氏の「Krebs Cycle of Creativity(KCC)」は、クエン酸回路をアナロジーとして、経済を循環させるためには、どのように創造的なエネルギーを循環させるべきか(Neri氏はCreative ATP, CreATPと呼ぶ)を図式化したものである。 時代の変革期においての創造性を写した図式であると捉えると、バウハウスのウォルター・グロピウスの"Bauhaus Preliminary Course curriculum wheel (1923)"の現代版が、"Krebs Cycle of Creativity"といっても良いだろう。 ※KCCにおいては、基礎理論"Perception"の中心に哲学、応用実践"Production"の中心に経済学をおく。人間の創造性である4ドメイン、"Art"、"Design"、"Engineering"、"Science"がクエン酸回路の炭素化合物にあたる。各ドメインが他ドメインへトランスフォーメーションさせる通貨(具体的な意味は後述する)を生成することで、創造性のエネルギーが代謝するようになる。 この図式で表す内容を簡単に説明すると次のようになる。 Science で我々の世界を説明・予測することで、Engineering で活用可能な知識を生み出す Engineering:課題解決に科学的知識を活用することで実用性を生み出す Design:実用性(Utility)を最大化することで我々の行動変容を生み出す Art:我々の行動変容を批評することで新たな認識を世界に生み出す 他ドメインを活性化させる通貨を各象限が発行することで、創造性のエネルギーが循環し、イノベーションが促されるのだとNeri氏は言う。 この図式を前提にすると、現代において、イノベーションが生まれにくいと言われる理由も何となく見えてくる。 以下は、私が前に、リチャード・フロリダ著書の「クリエイティブ資本論」についてのレビューを書いた際の内容だが、リチャードはこの本で、KCCの循環を回すための基盤について述べているとの視点で読むこともできる。 人間のクリエイティビティ(創造性)が経済発展のカギとなる。字面だけでは、そんなの当たり前だろと一蹴りしてしまいそうであるが、その創造性たるものを一人ひとりから引き出す、または醸成させるためには、どうすれば良いのか?──と、聞かれると、具体的な答えを返せるだろうか。この問いするひとつの答えとして、著者のリチャート・フロリダは、「クリエイティブ契約」として、一種の社会契約を提唱している。 近年の経済活況の背景として「クリエイティブ・クラス」という新しい経済階層の台頭がある。クリエイティブ・クラスとは、「意義のある新しい形態を作り出す仕事に従事している階層」、すなわち、エンジニアリング、建築、デザイン、芸術、音楽、教育等に関わる人々を指す。このような人々の経済機能としては、新しい発想、技術、作品をつくりあげ、新たな経済価値を世に生み出すことである。米国の被雇用者全体の約3分の1(約4千万人)がこの階層に属し、彼らが生み出す富は、米国の被雇用者所得の半分を占める1.7兆円にも及ぶという。米国の経済成長と都市の発展には、如何にクリエイティブ・クラスを惹きつけ、支援し、育む環境を提供できるかがカギだとフロリダは主張している。 フロリダは、クリエイティブクラスが労働人口の約40%以上を占める都市には、経済成長の3つのT、「Technology(技術)」「Talent(才能)」「Tolerance(寛容性)」が備わっていることを実証研究で示した。3つのTの全てが1箇所で提供されることが有能なクリエイティブ・クラスを惹きつける磁力を生み、都市を繁栄へと惹きつけるのだという。 一方、クリエイティブ・クラスという新たな階層の拡大が経済を興起をもたらすことは事実だが、伝統的なコミュニティを中心とした都市との経済的格差を急速に進行させている。この課題に対して、未だスタジアムや博物館の建設といった方途で、都市の豊かさを示そうとする行政の施策を強烈に批判しており、クリエイティビティが創出される環境づくり、新たな制度の必要性を主張する。この主張が、本書の最大のエッセンス、「クリエイティブ契約」である──(具体的な内容は書籍で読んでほしい)。 フロリダの提唱は非常に興味深い。翻って、日本経済にこの論証を適用できるかという点については、日本では未だに終身雇用、企業への帰属意識が高く、多民族国家の米国に対して「Tolerance(寛容性)」という点でも遥かにベースが劣る。フロリダが提唱する「クリエイティブ契約」が、日本においても、唯一の経済発展の方途だとすると、そのインストールのためには、国家としてどのような戦略が必要となるだろうか──。 ※もちろん、Science to Designの橋渡しも考えられるが、ここで注意したいのはこれはあくまでも技術(Technology)を前提とした図式であることだ。A(応用可)/NA(応用不可)を区別している点は注意したい。 KCCの循環はCG業界から学ぶのも良い? さて、KCCの循環を考えた時、真っ先に、参考として思い浮かんだのがCG業界の動向だ。 先日、Los Angeles Convention Centerで開催されたCG技術に関するトップカンファレンスであるSIGGRAPH2019(SIGGRAPHの説明は割愛するが、興味がある方は調べてみてほしい)に参加したのだが、まさにこの場ではKCCが高速に回転している。 公式サイトのセッション構成からも分かるように、KCCの4象限が当たり前のように入り乱れている。このトップカンファレンスでは、Disney ResearchやAdobe Researchといった企業の研究組織から、MARVEL STUDIOといったプロダクション、UnityTechnologies、Unreal Engineといったゲームエンジン開発会社まで、当たり前のように4象限を横断しているプレイヤー達が、デモ展示や技術論文発表、最新のCG作品の発表を行う。加えて、トップレベルの研究を行う大学の研究室による技術論文発表などもあり、1日あたり80セッション程度が開催される。5日間の開催期間中は、アートからテクノロジーまで熱い議論が交わされていた。 ゲームや映画制作においては、各領域の専門家の連携が必須である(連携してコミュニケーションしないとそもそも制作できないので)ことが当たり前なので、そりゃ、もちろん、脱専門的な態度が根付いているのだが、他業界から見ると割と特殊な状況に見える。アートペイント担当者がDeepLearningセッションに参加していたり、AI研究者がアートセッションに参加している姿はまさに理想的な状況だ。コピーライターやアートディレクターが,Deep Learningセッションを熱心に聴いていたらどんなに未来を感じるだろうことか.. Pixer 作品が、毎回、世の中の期待を超えていくのは、各領域へのリスペクトと領域間の密な連携の賜物ではないかと思う。この点については、別の機会に書いていきたい。 最後に せっかく、変動の時代に生きているのだから、もう少し世の中のクリエイティビティのエネルギー循環に貢献するような活動をしたいと思う方は少なからずいるだろう。瞬きする間も無いぐらいに世界は動いているけれども、多くの業界では、KCCの循環が明らかに停滞している。クリエイティビティを掲げる企業は多いが、その実情はまだまだ各領域が水平分断しているのではないだろうか―。 今後、Enginneringの民主化は加速していくので、誰にとっても基礎装備となるだろう。 Enginnering+Designを主軸に"Art to Science"までアプローチできる人材に、ますます注目と期待が高まるかもしれない。 既に、コンサル業界でも"問い"だとか"課題発見力"だとか言っていることかも想像できる。4象限のピボットは明らかに茨道だが、最前線で活躍する人達にとってはスタンダードとなってきている。 個人的には、会社に求められずとも、独学で作りたいものを作っている人の方が、呼吸をするようにKCC循環のコツを掴んでいるように感じる。 さて、脱専門的であることがスタンダードな時代で、あなたは、この瞬間に何ができるだろうか。