《空景装置 / 空景運動》について

◯ この数年ほど、技術とメディア環境の進歩に埋もれる身体性、失われていく知覚の主体性について気になっており、これらを題材に作品を作ることで切り込んでいけないかと考えている。何となく考えを深めようと気合を入れ、休日に都内のカフェを転々としながらあれこれと考え事をはじめた。 ここでは、考え事の1つとして《空景装置》および、《空景運動》という作品について論考(と言っては大げさかもしれないが、考察が適切か?)を書き綴っておきたい。 目次 技術の歴史は、身体感覚の編集史でもあるスマートフォンの彼方へと消失していった感覚の余白について”感覚の余白がある”とはただの意識の高さでは回収できない態度空景(くうけい)的な知覚について《空景装置》の考案庵治石と空景空景的知覚を促す仕組みフィナキストスコープについて音源生成について装置の自己循環性について《空景運動》への発展、連続性をつくる《空景八相》について空景 Magazine について空景 Nauts について結び 技術の歴史は、身体感覚の編集史でもある 勝手ながら私が言語化した”空景”という言葉が示す概念や思想についてだが—まずは人類の歴史とそれと呼応するように発展した技術、テクノロジー、そして、それらが生活に溶け込んでいった時、我々の身体感覚が如何に意図せず編集されてきたのか、を見ていく必要があった。 ● 技術やメディア環境の進化は、時間や空間を超越することを可能にした。以下は、縄文時代から現代に至るまでの技術の発達と身体感覚の変容の関係性をプロットした年表だが、これを眺めていくと、今というこの瞬間への Counter をどう考えるべきか、と思考が強制的に誘導される。 縄文・弥生時代においては、定住や四季に応じた生活の始まりであり、自然と密接に関係を持ち、視る、聴く、振れるといった感覚を総合的に活かした身体性が形成されていく時代だ。 その後の古墳〜飛鳥・平安時代にかけては、文字や仏教の伝来により、「記録可能な視覚文化」が生まれ、感覚の分化や再編成が進んでいく。 当たり前のように扱っている文字の登場は、口伝に頼らず情報を視覚的記号として、記録や共有可能としたし、離れている場所にいる他者への伝達を可能にした。その結果、文字というテクノロジーは、世界に登場してから約5千年、知識、思想を後世へと継承する最も有効な継承の手段となっているのだから、凄まじい強度があると改めて思う。 江戸時代の中世以降は、出版文化や町の都市化とともに視覚偏重がさらに進み、近代以降は、電気・通信・放送といったメディアの発達によって、視聴覚は物理的距離を超えて情報を受取ることが可能となる。その一方で、触覚や身体的な空間感覚は相対的に後退していった。昭和後期からはテレビやパーソナルコンピュータ、インターネットの普及が拍車をかけ、人間の感覚は「即時的な情報処理」に適応していく。 そして、現代においては、特にスマートフォン前後での身体性の変容は特筆すべきで、スマホとSNSの浸透により、視聴覚の情報は常時接続/常時反応が求められる状態にあり、視る/聴く、という行為は、もはや「スクリーンに対する反射的操作」へと転化しつつあるのではないだろうか。 スマートフォンの彼方へと消失していった感覚の余白について そして、ここからが私自身の、多少、身勝手な課題意識となるのだが — ◯ こうした歴史的変遷の延長上で、即応性、効率性に最適化された知覚構造が当たり前になっている。 技術がもたらす変化がものすごく加速していく一方で、我々が世界を認識する力、見えないもの、分からないもの、答えが無いものに対して、主体的に観察する態度が乏しくなっていると感じる。 これは課題のような書き方になっているが、どちらかというと、私自身の人間の行動や心の変化への”興味”に近い。 主体的に物事を観察している状態とは一体どういう状態かと言うと、感覚の”間”や”遅れ”、すなわち、気づく前の静けさ、意味が生まれる以前の余白である。 散歩をしていて、落ち葉が舞った瞬間に季節の変わり目を感じたり、木漏れ日のゆらぎに、ゆっくりとした時間や安堵を覚えたり、特に何か特別なことが起きたわけでもないが、世界で何かが運動したことを知覚する感覚のことだ。伝わるだろうか。 既存の言葉に照らし合わせると、気配、もののあはれ、余韻、無常観、Poetic Intuition(詩的直観)、風情、などが近似していると思う。が、ここでの対象は、既存の言葉とは、主体と客体が異なる。この観点については、後述したい。 こうした感覚につながる事象は、高確率で表皮の外界では発生しているはずだが、どういうわけだが、眼球はスクリーンの彼方に釘付けで、感覚の余白が消失している。 感覚の余白 人は、「わからないもの」や「意味が確定していないもの」に出会った時、それを解釈し、かたちにしよう、まとめると記号化しようとする本能的な欲求のようなものを持っている。記号が気になりすぎて捨てられないのだ。そして、そうした記号の氾濫が我々の可処分時間を限りなく吸い取っている。 例えば、ショート動画や配信プラットフォームのアルゴリズムの多くが「3秒以内に注意を引かなければ視聴されない」ことを前提に設計されており、これらは自ずと、感覚の”間”や”余白”の排除を前提とした設計構造であり、個人に流れる時間のバキューム装置だ(念の為だが、これはショート動画の否定ではなく考察の一貫である) こうした設計構造の渦中においては、私たちは、「何かを想像すること」よりも「何かを選ぶこと」に時間を使っているし、情報を消費する行為ではなく、感覚そのものと向き合う時間、”意味、以前に立ち止まる”こと、”感覚の余白”は、個人の時間軸にはなかなかプロットされない特別なものとなっているのではないだろうか。 ”感覚の余白がある”とはただの意識の高さでは回収できない態度 さて、ここでは、こうした感覚の余白というものを意識する態度について考えてみたい。 感覚の余白を持つという態度そのものが、美的な趣向であったり、今風の言葉だと意識の高い系として処理される、つまり自分とは距離がある外側の事象なのであると処理されるのではなく、日々の中で静かに耳を澄ませるような誰にでも開かれた態度だと、まずはお伝えしたい。 感覚の余白を持つという態度は、情報に埋もれた知覚の豊かさや、感性の回復取り戻す、その土壌を耕す実践として、私は位置づける。そして、その How については、まさに、空景装置、空景運動として後ほど書いておきたいのだが、それも仮説であって、全てではない。 ただ、そうした実践を藝術として示すことで、わかりやすさ優先、情報消費の加速、感覚の矮小化といったところから、意味が生まれるプロセスそのものを経験して楽しんだり、曖昧さへの感応が働いたり、意味を急がず開かれた知覚を持つことにつながればと考えている。社会の加速する時間軸にとらわれない、自身の時間軸を持った感覚への気づき、意識を向けている状態と言っても良いかもしれない。 ここから先は、このような”意味、以前に立ち止まる”こと、”感覚の余白”について、空景という言葉の発明をもって、切り取り、それを知覚している状態を、”空景的な知覚”と呼んで考察していく。 空景(くうけい)的な知覚について 朝霧に光が徐々に射し込み、輪郭が曖昧な風景が少しずつ近づいてくる瞬間。あるいは、ストーブの上の、南部鉄器のやかんから立ちのぼる湯気と、それが放つ湿り気を含んだ音とともに、冬の冷気が身体に沁みてくる瞬間。意味としてまだ確定していない兆しや、現象が形を持ちはじめる直前の“あわい”に、我々の感覚が触れている時間であるとする。そうした時間の中では、固定された記号としてではなく、主体と客体が移ろいゆく関係のなかで、なりつつある、ことへの感受性が息づいている。 本居宣長における「もののあわれ」という言葉との対比で考えてみると、秋の夜、落ち葉の舞いに寂しさや人生の儚さを重ねる、こうした時に心がじーん、とくることが「もののあわれ」だとする。或いは、小雨の降る石畳の道に、情緒を感じることが風情だとすれば、雨音が石に当たって、空気の密度が変わる気配に耳を澄ませ、ただそこにある現れに美を見出すことが、ここで私が述べている感覚の余白である。 気持ちが動く前、意味が立ち上がる前に、世界との関係性の中で、ただ運動していることや、そこに在るということを感じている時間、そのものへの美である。ここでは、己がどう思うかは関係はないという立場をとる点が、近似する言葉との違いである。 ここで、仏教における「空(くう)」というコトバに目を向ける。仏教における空とは、「すべてのものは固定された実体を持たず、関係のなかで常に変化し続けている」という思想を表している。この「空」という言葉を参照し、空性を伴った場で立ち上がる現象そのものを「景」として、先ほど触れたように、気持ちが動く前、意味が立ち上がる前に、世界との関係性の中で、ただ運動していることや、そこに在ることへの実感を「空景的である」と呼びたい。 「空景」は、まだ言葉にならない感覚や、かたちになる前の現象を気配として、ただ視る、感じることに自身が開かれている状態と時間、そしてその状態と時間の中で何らかの美の実感が生じていることを表した概念として提唱する。 やや繰り返しになるが、先述の通りで、私たちが置かれているメディア環境は、わかりやすさ・即時性・可視性が過剰に求められる社会である。SNSや動画プラットフォームでは、「3秒以内に注意を引くこと」が前提とされ、情報は意味づけられた記号として瞬時に消費されている。 こうした情報環境への Alternative、或いは、Counter として、空景があり、空景的な知覚を立ち上げるための装置として《空景装置》を構想するに至る。 《空景装置》の考案 前述のように、意味に回収されない「間(ま)」としての空景的な知覚を呼び起こす装置として—、意味が定着する前の”あわい”に感覚をひらき、世界との関係性の中で生成的な気配を受信するための装置として—、「空景装置」を考案する。これを書いている時点で考えている構成としては —香川県庵治町を産地とする庵治石を水鉢状に石工し、水鉢の上には、あるアニメーションのコマが描かれた硝子素材の円盤状を配置する。これは、フィナキストスコープになっており、円盤が回転をすることで、目の残存効果により、一定の条件下のもとで、円盤状に動きのある像が浮かび上がる。耳を澄ましていると、絵柄に連想される音が静かに聴こえ始める。現象を目の前に、ただ、目を凝らすことや、耳を澄ますことをアフォードするような作品である。具体的な仕組みについては後ほど説明する。 庵治石と空景 ここで、《空景装置》に、石を使うこと、そして、其の中でも庵治石という最高の石材を採用することの必然性もお伝えしなければならない。 まずは庵治石についてだが、”庵治石は、香川県高松市の牟礼(むれ)町と庵治町をまたぐ、標高375mの五剣山に連なる山の岩壁から産出される。花崗岩の一種である庵治石は、約1億年前に地球の地中深くでマグマがゆっくりと冷え固まることで形成された。つまり、地球の深部から生まれたといえる。しかし、元は地中5~10kmの深さで形成された花崗岩の中で、庵治石は軽く、約2000万年の年月の中で他の石によって徐々に地表近くまで押し上げられることで、私たちが目にすることのできる岩山になった(AJI PROJECTより)” 《空景装置》では、目の残存効果を利用したフィナキストスコープと、フィナキストスコープの絵柄に連想される音の生成を通じて、ただ視ること・ただ聴くことへの没入を促す。そうした中での庵治石という素材は、静を体現する素材として、圧倒的な時間を宿す素材として、日本文化に根ざした素材として、空景という概念を支える魅力がある。 庵治石の斑模様には、石材としての静とともに、ノイズのような時間、動性がある、この2面性も魅力の1つではないだろうか 1つずつ触れていくと — ● 静を体現する素材として 庵治石の表面に現れる独自の斑模様(斑<ふ>)は、石でありながら、どこか動を感じさせるノイズのような揺らぎを内包している。石という圧倒的な物質性をもちつつも、光の当たり方や視点の変化によって、表情を変える、静と動の2面性がある。水鉢上の庵治石の上に配置されるフィナキストスコープによるアニメーションや生成音と共鳴しあい、作品全体に時間の揺らぎを生み出すと考える。その時間の揺らぎそのものが、目の前の現象に開かれる、つまり、空景的な知覚を促し、単なる装置の支持体ではなく、知覚の媒介として機能しうるのではないか。 ● 時間を宿す素材として 庵治石は、数万年におよぶ地質生成の歴史を背負った素材であり、目の前のある瞬間の現象や変化とは異なる深い時間を持つ。この圧倒的な時間の重層が、フィナキストスコープのアニメーションや生成される音などの一瞬性と対比を生み出し、観る者に時間の層を感じさせると考える。瞬間に触れながらも、永遠に連なるような時の厚みを喚起する媒介となると考える。 ● 日本文化に根ざした素材として 庵治石は香川県、庵治町から牟礼町の五剣山の限られた場所でのみ採れる希少な石材であり、採石や石工には長年の職人技が息づいている。墓石や仏具といった、精神的・宗教的な場面にも用いられてきた歴史を持つこの石は、日本文化における「静けさ」や「無常」の感性とも深く結びついている。《空景装置》に、庵治石を取り入れることは、産地ならではの記憶や文化的背景を結びつけつつも、空景という概念に強く親和性のある素材として、作品の核となりうる。 まとめると— 庵治石は、香川県、庵治町から牟礼町の五剣山の限られた場所でのみ採れる希少な石材であり、その採石や加工には、長年にわたり受け継がれてきた日本の石工技術と、自然に対する繊細なまなざしが息づいている。墓石や仏具といった、精神的・宗教的な場面にも用いられてきた歴史を持つこの石は、日本文化における「静けさ」や「無常」の感性とも深く結びついており、加えて「空景」という新たな概念との結びつきも構成しうると考える。《空景装置》に庵治石を取り入れることは、こうした文化的背景や土地に根ざした記憶を空間に組み込み、単なる素材の選定を超えて、その場に積層した時間や、人と自然の関係性を触知させるための構造的な意図を持つ。とりわけ、庵治石の表面に現れる微細な斑模様は、視点や光の加減によって表情を変え、見る者に曖昧な揺らぎや“気配”を喚起する。その在り方は、固定された意味を持たず、関係性の中で生成し続けるという仏教的な「空(くう)」の思想とも共鳴し、空景という概念──意味化される前の感覚のゆらぎや、気持ちが動く以前の知覚の余白──を触発する触媒となる。庵治石は、土地の記憶を宿した物質として、また、「空」の空間的比喩として、《空景装置》の静かな中心を成す存在だと言えよう。 空景的知覚を促す仕組み さて、ここまで考えてきた《空景装置》を実現するための仕組みの想定を書いておきたい。《空景装置》の仕組みのコンセプトとしては、”目を凝らす・耳を澄ますをアフォードする自己循環システム”を採用している。 フィナキストスコープについて まずはフィナキストスコープスコープだが、フィナキストスコープそのものは、1832年に発明された映像遊具である。映画の原型とみなされており、現在でも教育遊具として映画の原理を理解するために広く使用されている。ちなみに語源は、ギリシャ語のφενακίζειν (phenakizein)(あざむく)とされており、日本では驚き盤と言われる。本来動かないものが動いて視える驚きから、そう名付けられたのかは定かではないが、初見でフィナキストスコープのアニメーションを観察する方々の表情には明らかに驚きが見え隠れするもので、名前に説得性はある—。フィナキストスコープは別名で Stroboscope (ストロボスコープ)とも言われる。人間の目は連続的に動くものを視ると、残像のみが視えるが、一瞬だけ見せてすぐに見せるのを止める、つまり間欠性を加えると、視覚がフレーム単位で動きが視えるようになる。通常、フィナキストスコープは、スリットを用いて、この間欠性を作る。この間欠性をストロボを用いて実現することもでき、私もこれまでの作品においても発光ダイオードとステッピングモータを使い、回転数と光源の発光を厳密に同期することで、《Symbolism》(MV)のような映像作品や、《Core》のようなインスタレーションにで活用してきた。 https://youtu.be/SFq7w5H0Gj0 https://vimeo.com/1042069202?p=1s そして、ここからは技術リサーチが必須となってくるので、あくまで仮説だが、《空景装置》では、《Core》のようにストロボの代替としての発光ダイオードの光源を使わずに、肉眼でアニメーションを見せられないだろうか。同様の発想は、メディア・アーティストの岩井俊雄氏が《STEP MOTION》(1990)という作品にて、既に実践している。《STEP MOTION》では、作品に使われている盤の表面には、48コマが描かれている。これは、一般的なステッピングモータが1ステップ毎に7.5度で正確に回転するため、1コマ=7.5度として計算した結果と思われる。この設定により、各フレームは約0.08秒〜0.1秒ごとに視覚的に知覚され、脳内では絵柄が動いていると錯覚する。特に、48コマで構成することで、動きの差分が滑らかになり、1コマの変化は小さくなることから、視る側の脳が連続した運動として補完しやすいと考えられる。実際には、実験を通じてこのあたりを明らかにしていきたいと思う。 音源生成について 《空景装置》では、小型のカメラモジュールが庵治石の支持体の内部に組み込みされている。小型カメラはフィナキストスコープのアニメーションを常時撮影しており、一定の周期で撮影した映像を画像として切り出す。さらに画像をimage2Textでテキストに変換し、Text2Audioによりテキストから音源を生成する。これらの一連は、Rasberry Pi 5 で処理をする構成を想定している。特に、Text2Audioについては、Stability AI が公開している Stable Audio Open Small の活用を考えている。Stable Audio Open Small は、約3億4,100万パラメータと軽量なモデルであり、44.1kHzステレオ音声を最大11秒まで生成可能であり、ARM CPUのみで動作するとされている。実際の生成スピードなどは要検証だが、ARMによる検証では、約8秒程度での生成に成功している。過去作の《Core》では、Stable Audio Open 1.0 をデスクトップPCで実行させていたが、GPU動作であったため高速に生成が可能であった。一方、Stable Audio Open Small をRasberry Pi 5 のCPUパワーで耐えられるのかは、これもまた要実験である。また、常時生成された音源群は、RNBOを使った音源リミックスプログラムにより、動的にリミックスを行う想定だ。なお、リミックスされた音源は外部のスピーカーを介して、《空景装置》の設置空間へと放たれる。 装置の自己循環性について 前述のフィナキストスコープと音源生成を核とした仕組みに加えて、本装置では、自己フィードバック性を取り入れる。フィナキストスコープの回転とアニメーションから音源が生成され、そしてリミックスされた音響が空間に放たれる。空間に放たれた音響は、装置に搭載されたコンデンサマイクによって感音される。感音の結果、フィナキストスコープの回転が揺らぎ、鑑賞者から観れば、アニメーションの像が残像となり視えなくなると同時に音源生成も停止し空間に放たれた音も静寂に変わっていく—、そして、徐々に回転が一定周期に戻り、アニメーションが見え、音源が生成され—、と、生成と減衰が繰り返される。このようにして、鑑賞者が《空景装置》に対峙することで、目を凝らす、耳を澄ます、といった行為がアフォードされ、「視る前/聴く前の時間にとどまる場」が生み出されるという構成を採用する。 《空景運動》への発展、連続性をつくる ここまでは、空景的な知覚を促す装置としての《空景装置》について述べてきた。本構想では、《空景装置》は、空景という概念をかたちづくるための手段の1つであり、その延長に空景という考え方を広く世界に発信し、概念を育てる活動として《空景運動》を考えたい。初期構想では、その第0弾として《空景装置》を活用したインスタレーション作品「空景八相」、その輪郭があらわになりきれていない空景や空景的知覚という概念や、その考え方を示したマニフェストとして「空景 Magazine 」という雑誌を編集する。そして、3つ目が空景をかたちづくるコミュニティとして「空景 Nauts」を考案する。 《空景八相》について 《空景八相》は、松岡正剛さんのコトバを借りれば世界模型の1つであり、八卦は天地自然のあらゆる変化を象徴する。この図式をモチーフに《空景装置》を8台活用し、各フィナキストスコープには、八卦とは、乾(けん)、 兌(だ)、 離(り)、 震(しん)、 巽(そん)、 坎(かん)、 艮(ごん), 坤(こん)の8つの卦、天、沢、火、雷、風、水、山、地の自然を象徴する絵柄を施すことで、世界と鑑賞者自身のあわいの中で、空景的な知覚を誘発することを狙う。 8台の《空景装置》によって生成される音源を随時リミックスしていき展示空間にはサウンドスケープが生まれる。8台の空景装置の中心には、天井部から音響に応じて光が照射される。音響の表情に呼応して照射される光の表情も揺らいでいく。鑑賞者は、展示空間内で自己と世界の関係性が溶けていきただ現象に身を委ねることになる。つまり、空景となる。 空景 Magazine について 《空景 Magazine》についても触れておかねばならない。本構想時点でもその輪郭があらわになっていない”空景”や”空景的な知覚”について、島本石工さんに伺うことでの素材リサーチや、制作の過程を通じてコトバに落として論じていく。空景という思想や方法論を明示したマニフェストとして雑誌を編集し、例えば、《空景八相》のインスタレーションの機会を通じて配布していく。私以外の他者が制作において、”空景”を参照する機会を意図的につくっていく。 空景 Nauts について そして、こちらは中長期視点だが、”空景”をある種のインスピレーションのトリガーとして、プロダクトデザイナーやグラフィックデザイナー、華道家や写真家、音楽家などの表現者とともに表現していく、緩やかな共同体をつくり、空景をめぐる旅の仲間、航行者として思想の地図を広げていく運動へと広げていくことを考えている。運動の過程で生まれた成果やつながりは、《空景 Magazine》を媒体に、世に発信していくことで、さらに仲間をつくり、考察や議論のきっかけとしていく。 結び さて、以上が本作品の構想である。4割ぐらいは、まだ妄想が入っているが、”空景”に光が当たった世界が私には見えている。簡単に結びとして本構想をサマリしておこう。《空景装置》は、技術とメディア環境の進化によって埋もれつつある身体性や知覚の主体性に対する作家自身の興味から構想に至った装置、作品である。本作は、意味が定着する前の“間(ま)”や“あわい”に感覚を開くことで、「空景的な知覚」を喚起し、世界との関係性の中で生成される兆しや気配を受信する場をつくることを目的とする。フィナキストスコープを中心に、視覚残像によるアニメーションと、画像から生成された音を通じて、「視る・聴く」という行為に没入を促す仕組みを備える。素材として用いられる庵治石は、静と動、永遠と瞬間、日本文化的感性を体現し、空景の思想を支える触媒となる。今後は《空景装置》を8台用いたインスタレーション《空景八相》や、空景という思想を言語化・共有する雑誌《空景 Magazine》、表現者との共創の場《空景 Nauts》へと展開を広げていく予定である。 8月以降、かたちにしていく過程で、実験ノートやディレクションノートも随時公開していく予定だ。これらを再編集した《空景 Magazine》も発信していくので、こちらも頭の片隅においていただけると嬉しい。 以下は、考えを深めていくための視点として残しておきたい。 ●「空景」と「無常観」や「もののあはれ」の違いは 「もののあはれ」や「無常観」は、ある現象に対して感情が動いたときの“余韻”や“哀しみ”に美を見出す態度。一方で「空景」は、感情が動く“前”──意味になる前の兆しや気配に感覚が触れている状態を指す。そこには、まだ感情すらない。ただ世界が動いていること、そこに何かが生成されようとしていることに、静かに気づいている状態。感情ではなく「関係性そのものへの感受性」が主役になる点が、大きな違いである。 ● 空景的知覚は誰にでも起こり得るものなのか、それとも訓練が必要 誰にでも本来備わっている感覚だ。ただ、現代社会ではその感覚が過剰な情報の中で“後回し”にされている。《空景装置》は、その感覚に静かに立ち返るための「装置的な環境」を用意することで、誰もが再び“開かれる”ことを目指す。特別な訓練というよりは、「立ち止まるための仕掛け」 ● なぜ「装置」という物理的形式で空景を提示しようと考えたのか 意味を語る言葉や映像よりも、「ただそこにある現象」に立ち返ることが重要だと考えたから。装置という形式は、鑑賞者の身体や時間感覚を直接揺さぶることができるメディアである。視ること、聴くこと、それ自体が目的になるような構造を、物質的な存在として提示したいと考えた。 ● この作品を海外に展開する際、どのような文化的翻訳が必要になりそうか 「気配」や「間(ま)」といった日本的感覚は、直訳は難しいかもしれないが、“meaning before meaning”(意味の前にあるもの)や、“pre-perceptual aesthetic”(知覚以前の美)という形で、哲学や感性教育の文脈で翻訳可能と考える。詩や環境芸術、スロー・デザインなどの分野との国際的な接点があると考える。 ● 欧米的なメディアアートや哲学の文脈とも接続できますか メルロ=ポンティの身体論や、ヴィルヘルム・フルッサーの「テクノイメージ」、さらにはフェリックス・ガタリの「感性のエコロジー」などと関連しうると考える。 ● 技術実装の難易度は 過去作品《Core》《Symbolism》で、フィナキストスコープの原理やLED同期制御の知見はすでに蓄積済。音声生成については、Stable Audio Openはインスタレーションでの活用実績があり、Stable Audio Open Small は今回始めて触るが、Raspberry Piで動かす環境を構築して、フィジビリティ確認を進める。これは実験ノートにまとめていく。 ● 装置が繊細な構造に見えるが、展示場所が変わったとき対応可能 各ユニットは分離・再構築可能なモジュール設計を想定しており、照明や音響の制御についても環境に応じたパラメータ調整が可能。可搬性や調整余地も含めてプランニングする。 ※ 無断転載はお控えください。

E.A.T. の活動から芸術と技術の創発を捉え直す

なぜ、今、E.A.T. に着目しているのか? 「芸術と技術」は、私自身、学生時代からのテーマの1つであり、常に脳裏に漂う活動の態度の1つでもある。 さて、「芸術と技術」(或いは、芸術と科学)の言葉を遡ると、20世紀初頭の「未来派」のその萌芽があり、現在においては、例えば、Rhizomatiksをはじめとして様々な組織や活動が生まれており、「芸術と技術」から派生される新たな先端表現やその魅力は社会に大きな影響を与えている。そうした活動を辿っていくとExperiments in Art and Technology(以下、E.A.T.)の存在があり、決して無視はできない理念の根源、源流の1つであると言っても良い。 ただ、個人的に芸術と技術を標榜しながらも、E.A.T.について、その理念や活動の成り立ちは不勉強であった。不勉強のままではこれはいかん・・と思い、本日、一気に調べている。そして、どうせなら、備忘として、まとめておこうということで、ツラツラとキーボードを叩いているのである。 では、ここから本題ということで、E.A.T.についてまずは概略程度にみていきたい。 1960年代は、社会、文化、テクノロジーにおいて大きな変化が見られた時代であり、芸術と技術の交差は目覚ましい発展を遂げた。この変革期において、現代美術において革新的な素材と主題へのアプローチで知られるロバート・ラウシェンバーグと、芸術的な協働に対する先見の明を持っていたベル電話研究所のエンジニア、ビリー・クルーヴァー、そして、創的な演劇作品で知られる、ロバート・ホイットマンという重要な人物がいた。 彼らの協働と化学反応が、E.A.T.の設立へとつながっていく。 E.A.T.は、ニューヨークを拠点として、美術、ダンス、電子音楽、映像など幅広い表現ジャンルを横断し、アートとテクノロジーを結ぶ数多くの実験作品を世に発信していった。彼らの代表的なプロジェクトとして、40名もの技術者たちが参加して、1966年に行なわれたイヴェント「9 evenings : theatre and engineering(九つのタベー演劇とエンジニアリング)」、1968年のブルックリン美術館における「サム・モア・ビギニングズ展」の企画、1970年の大阪万国博における「ペプシ館」などがある。さらには、最盛期には数千名もの会員を擁しており、E.A.T.のコンセプトや精神は、その後1980年代以降の「芸術と科(Art and Technology)」の分野に大きな影響を与えたと言っても過言ではない。 1970年代半ばに、その活動は終止符を打ったが、E.A.T.が、芸術家とエンジニアが協力して新たな可能性を探求するための環境を醸成していたことは間違いなく、その足跡は、現在、芸術と技術を探求するもの、可能性を見出すものにとっては、追認すべき活動だと、私は考える。 そこで、本稿では、E.A.T.の活動を追いつつ、現代における「芸術と技術」にまつわる諸課題を捉え直し、己の創作活動などへの態度のヒントを得ていきたいと思う。 E.A.T.の成り立ちとは? E.A.T.は、ロバート・ラウシェンバーグ(芸術家)、ビリー・クルーヴァー(エンジニア)、ロバート・ホイットマン(芸術家)によって、芸術家、エンジニア、科学者の間の協働を促進することを目的として設立された。彼らは、この学際的な相互作用が社会全体に大きな利益をもたらすと信じていた。 ここで、中心人物の1人であるビリー・クルーヴァーに注目したい。 ビリー・クルーヴァーは、スウェーデンのストックホルム王立工科大学で電子工学の学位を取得し、アメリカではバークレイにあるカリフォルニア大学でも同様の専門知識を深めた。1960年代、彼はニュージャージー州マリーヒルに所在するベル電話研究所で勤務し、レーザーのノイズ計測器の開発や電界強度と磁気強度の比較研究に従事していた(※1)。 その一方で、彼はニューヨークにおける現代アートの急速な発展に目を向け、多くの先鋭的なアーティストとの交流を通じて、芸術界の新たな動向を肌で感じていた。これにより、アーティストたちの創造的なビジョンを実現するための手段として、自身の新技術に関する知識が有用であることに早い段階で気付くようになったのである。 また、彼は新しいテクノロジーの発展と、その技術が個々人にとってより望ましい形で普及していくための力について深く考察していた。1959年発表の論文『人間とシステムについての断章』において、彼はエンジニアや科学者が、自ら開発するテクノロジーやその進展する方向性に対して全面的な責任を負うべきであると主張している(※1)。すなわち、テクノロジーは一方向に固定されるものではなく、常に変化と多様な可能性を秘めたものであることを、科学者たちは認識すべきだという考えであった。このような考え方が、E.A.T.の「テクノロジーを人間的にする(make technology human)」の大きな理念に接続され、芸術と技術の融合は知的・文化的な意義のみならず社会的・倫理的にも価値ある「善」であるとの確信につながったと考える(※1) しかし、エンジニアたちは、長年にわたる正式な教育を通じ、科学特有の用語や方法論に慣染み、その結果、画期的な発見や発明がたとえあったとしても、それらの貢献はしばしば暗黙の了解による学術システムの枠組み内に留まってしまう傾向があると指摘する。 対して、アートの領域はこれらのシステムの外に位置しており、アーティストの発想は既存の西欧思想の枠組みを超えたり、大きく再構築したりする柔軟性を持っている。実際、彼にとってマルセル・デュシャンがレディメイドとして提示した雪かきシャベルは、単独の行為で伝統的な芸術概念の壁を打破しうる力を象徴していると評していた。エンジニアが脱領域的な態度を体得するためには、アーティストとの共創が突破口となると考えていたのである。 Billy KLÜVER(1927〜2004) 1966年頃、彼はすでにエンジニアとして、ジャスパー・ジョーンズ、ロバート・ラウシェンバーグ、アンディ・ウォーホル、イヴオンヌ・レイナーら著名なアーティストとの共同作業に従事していた。この経験から、アーティストは知的自由とそれに伴う責任感をもって、個人にとって役に立つような新しいテクノロジーをかたちづくることができるということを実感したという。 この経験に基づき、彼はアーティストが最先端のテクノロジーを活用して作品を制作すること、そしてそのテクノロジーを開発するエンジニアや科学者に直接アクセスすることの双方が極めて重要であると認識した。そして、その最も効果的な方法として、アーティストとエンジニア/科学者が1対1の関係で協力し合い、それぞれの専門知識を持ち寄るコラボレーション、共創のかたちを見出したのである。この発想が、その後の、E.A.T.の基本的な運営理念となり、組織の存在理由を形成する根幹となったのである。 このように、E.A.T.は、単なる芸術運動として統一された美学を持つのではなく、むしろ実践的で促進的な役割を果たすサービス組織として構想されたのである。 E.A.T.の設立の背景には、当時の時代状況も影響している。冷戦や軍事的な思惑が芸術的野心と絡み合うこともあった時代において、テクノロジーの変化から個人が分離していくという状況を探求したいという願望も存在していた。創設者たちの多様な背景、すなわち2人の芸術家と1人のエンジニアが当初から関与していたことは、バランスの取れた視点を保証し、分野を超えたコミュニケーションを促進する上で不可欠であった。 芸術とテクノロジーの協働を通じて社会に貢献するという考えは、単なる芸術的革新を超えた、より広範なビジョンを示すE.A.T.の核心的な理念であったのだ。 主要人物と活動拡大の根拠について E.A.T.の発展と活動には、4人の創設者以外にも重要な役割を果たした人物が数多く存在した。弁護士のフランクリン・コニグスバーグは、法人化の手続きを支援し、スーザン・ハートネットは、E.A.T.の事務局長となり、後に芸術家とエンジニアの関係を担当した。クラウディオ・バダル、ラルフ・フリン、ピーター・プールはスタッフとして加わり、事務所、作業エリア、機材倉庫、会議エリアを含むロフトスペースの改修に貢献した。特にラルフ・フリンは、「9イブニングス」のために製作された技術機器の芸術家による使用を支援する役割を担った。 エンジニアのロビー・ロビンソンとパー・ビヨーンは、音と光の変調、特殊な録音、電子回路に関するプロジェクトで芸術家を支援するためにボランティアとして参加する。ジム・マギーとディック・ウルフは、パネルディスカッションのための音響切り替え、テレビ投影、プロジェクターと音源の制御を組織するのを手伝った。弁護士で調停者のセオドア・W・キールは、E.A.T.に熱心になり、資金調達のアイデアを含むアドバイス、支援、サポートを提供し、後に実行委員会の委員長となった。ジョン・パワーズは正式に理事会の議長に就任した。ウォルター・H・アルナー、リチャード・ベラミー、ルービン・ゴレウィッツ、マリオン・ジャヴィッツ、ハーマン・D・ケニン、ジェルジ・ケペス、エドウィン・S・ラングサム、ポール・A・ルペルク、マックス・V・マシューズ、ジェラルド・オーデオーバー、シーモア・シュウェバー、シモーヌ・ウィザーズ・スワン、マリー=クリストフ・サーマンも理事会のメンバーであり、様々な分野からの幅広い支持を示した。E.A.T.ニュースの編集者となったジュリー・マーティンは、コミュニケーションの重要性を強調している。ローズ・ペトロックは事務アシスタントを務め、ピーター・プールは技術情報、図書館、研究の責任者であり、マッチングと技術サービスも監督した。フランシス・メイソンはE.A.T.の暫定社長を務めた。 芸術家のジョン・ケージ、イヴォンヌ・レイナー、ルシンダ・チャイルズ、デボラ・ヘイ、デビッド・テュダー、スティーブ・パクストンなどもグループと関わっていた。注目すべきエンジニアには、ベラ・ジュールズ、マックス・マシューズ、ジョン・ピアース、マンフレッド・シュローダー、フレッド・ワルドハウアーなどが含まれる。このように、E.A.T.の成功は、創設者だけでなく、芸術、テクノロジー、法律、行政といった多様な分野の専門家からなる広範な支援ネットワークに支えられていた。9イースト16番街のロフトスペースの設立は、管理、技術作業、会議のための中心的な拠点を提供し、E.A.T.の運営能力にとって不可欠であった。 このように、単なる、Collectiveの範疇ではなく、大きな組織体として、その活動を拡大していった様子がうかがえる。 芸術と技術が生み出した新しい景色とは E.A.T.は、その使命と影響を示す重要なイニシアチブを数多く世に発信している。 「9 evenings : theatre and engineering」(1966年10月) ニューヨークの第69連隊武器庫(そこはレキシントン街と25丁目の角にある広大な空間であった)で開催されたこのパフォーマンスシリーズは、E.A.T.の最初のプロジェクトであり、極めて重要な出来事であった。10人の前衛的な芸術家とベル電話研究所の30人のエンジニアが協力し、参加した芸術家には、ジョン・ケージ、イヴォンヌ・レイナー、ルシンダ・チャイルズ、ロバート・ラウシェンバーグ、ロバート・ホイットマン、デビッド・テュダー、デボラ・ヘイ、スティーブ・パクストン、オイヴィン・ファールストローム、アレックス・ヘイなどがいた。パブリシティ・キャンペーンも行っていたことから、毎晩駆けつけた観客は1500人以上、それまでは前衛的なパフォーマンスを見たことが無い一般の方々が大多数であったらしい。 このパフォーマンスでは、閉回路テレビ、テレビ投影、光ファイバーカメラ、赤外線カメラ、ドップラーソナー、ワイヤレスFM送信機といった新しいテクノロジーが先駆的に使用された。このイベントは、当時の演劇的慣習を超えて、テクノロジーを現代のパフォーマンスの実践に統合しようとする重要な試みと見なされている。 いくつかのパフォーマンスのうち、例えば、ジョン・ケージによる<ヴァリエーションズⅦ>は、「演奏時にリアル・タイムに様々な音を活用する」ということを考え、会場までニューヨーク電話会社が10本の電話線を引き、レストランのルチョーズ、野鳥の情報機関エヴィアリー、コン・エディション発電所、アメリカ動物愛護協会の迷子保護所、ニューヨーク・タイムズ社の記者室、マース・カニングハム舞踊団のスタジオなど市内各所と電話で接続。受話器に付けた磁気マイクがこれらの場所の音を音響操作システムに送り返すという仕組みを作っている。ケージはまたコンタクト・マイクを、仮設ステージ自体に6個、ミキサーやジューサー、トースター、扇風機などの家庭用機器に12個、それぞれ取り付けた。さらに20台のラジオ、2台のテレビを取り込み、2台のガイガー・カウンターも用意。これらにいくつかの発振機とパルス発生機とを加えて音源を揃え、パフォーマンス・エリアの随所に、30個の太陽電池とライトを足首ほどの高さに設置。これらが、パフォーマーたちの動きにつれて、そのときどきに異なった音源を作動させる仕組みを作り、パフォーマンスを行った。 「9 evenings」における経験と協働が直接的なきっかけとなり、ニューヨークのアーティストの間で、新しいテクノロジーを作品に活用しようという機運が大きく膨らむ。そして、同年(1966年)にE.A.T.が正式に設立されることになる。さらに、翌年の1月には、E.A.T.の組織づくりとアーティストとエンジニアを結び付けるための活動を伝えるニューズレターの発行をはじめ、会員のエンジニアやアーティストに手段や方法についての具体的な情報を提供する『E.A.T. Operations and Information』と、新しいテクノロジーを用いるアーティストとエンジニアのあいだでのコラボレーションやプロジェクトについての論文などを載せた新聞「TECHNE」の刊行をはじめ、その活動は広く知られることになる。 Epicentre Editions · John Cage - Variations VII (Excerpt) https://www.youtube.com/watch?v=A7WNTR_H9XM ペプシ館(1970年大阪万博) これは、E.A.T.の活動の頂点であり、大規模な国際的な協働プロジェクトであった。パヴィリオンのデザインに貢献したエンジニア、アーティスト、科学者たちは、総勢63人にのぼり、多くのアーティストとエンジニア、科学者が協働にて設計に取り組んだ。E.A.T.の芸術家とエンジニアが設計・プログラムした没入型ドームが特徴であった。中谷 芙二子による霧の彫刻、ロバート・ブリアーによる電動フロート、フォレスト・マイヤーズによる光フレーム彫刻、デビッド・テュダーによるサウンドシステムなどの要素が含まれていた。 ペプシ館の断面図をみると、観客は右側のトンネルをくぐって入り、レーザー光の模様が動く貝、すなわち貝(クラム)のような形の暗い部屋に降りてゆく。階段をのぼると、そこは、ロバート・ホイットマンのアイディアによる「ミラー・ドーム」。直径27mあまり、210度のアルミ皮膜でおおわれたマイラー(強化ポリエステルフィルム)製の球体ミラーで、床と観客の実像がさかさまになって頭上の宙に映るように設計されていた。 Ref.: E.A.T.─芸術と技術の実験, ICC, 2003 また、32の入力チャンネルをもつ一つの「楽器」となるようなサウンド・システムを設計し、それをミラーの背後のドームの表面に、37のスピーカーを菱形状に並べた。音響はドーム中でさまざまに異なる速度で移動させることが可能であり、あるいは、一つのスピーカーから別のスピーカーにいきなり移し、点音源をつくりだすこともできる。アーティストのトニー・マーティンが設計したライト・システムも、またサウンド・システムも、あらかじめプログラムに組んだり、ドームの片側にある制御装置からリアル・タイムでコントロールが可能となっていた。 ロープになった床や天井は、ロバート・ホイットマンの設計で、パヴィリオンの外と階上のミラー・ドームとのあいだの変わり目になる。そこは、ミラー・ドームの中心部であるガラス天井からほのかな光が来るだけで暗い。音で起動するレーザー光線の屈曲システムが直径3mほどの動く模様となって床や観客に降りそそぐ設計となっている。さらには、ローウェル・クロースが、このビームをクリプトン・レーザーから四つの色に分け、それぞれのカラー・ビームを直角に置かれたミラーに送り、1秒間に500サイクルまで振動するシステムを設計している。(こればかりは、体験してみないとなかなかイメージができない) 中谷 芙二子氏は、ム・ミー博士を見つけてきて、彼がノズルによる霧の噴射システムを考案したという。1平方インチあたり500ポンドの圧力をかけた水を口径10ミル(250ミクロン)の穴から噴出させ、それが小さなピンに当たって砕け散り、空中に留まれるくらいの微細な水滴となるのである。ジェット噴射ノズルの数は2520個。ノズルは、1本3mほどのプラスティック・パイプに約30cm間隔でついている。それらのパイプが、パヴィリオンの屋根の稜線と谷に取り付けられた。このシステムによって、厚さおよそ1.8m、直径45mほどの、低くたれこめた雲のエリアをつくることができた。 ペプシ館は、大規模な公共プロジェクトに関与し、多感覚的な環境を作り出すというE.A.T.の野心を示した。ドーム、霧の彫刻、レーザー、サラウンドサウンドの説明は、より多くの観客に向けた没入型体験への伝統的な芸術空間からの移行を示唆していた。 https://www.youtube.com/watch?v=Rr72kYcgfCA その他の重要なプロジェクト ブルックリン美術館で開催された「サム・モア・ビギニングス:芸術とテクノロジーの実験」(1968-69年)は、芸術とテクノロジーに関する最初の国際展であった。E.A.T.の芸術家とエンジニアのマッチングサービスであるテクニカルサービスプログラムは、6,000人の会員を誇り、約500点の作品が制作された。EATEXディレクトリプロジェクトは、新興の情報テクノロジーを使用して、芸術家、エンジニア、科学者間の分散型コミュニケーションを促進することを目的としていた。エンジニアによる芸術作品への最良の貢献に対するコンテストも開催された。インドの教育テレビ向け教材プログラミングの開発(アナンドプロジェクト)や、テレックスを介して公共スペースを接続するテレックスQ&Aなど、伝統的な芸術以外のプロジェクトも実施された。マディソンスクエアガーデンでの「100万平方フィートの芸術」インスタレーションも特筆すべきプロジェクトである。 E.A.T.の活動は、展覧会やパフォーマンスを超えて、コミュニケーションネットワーク、教育イニシアチブ、公共芸術への介入を含む幅広い分野に及んでた。EATEXディレクトリプロジェクトにおける分散型コミュニケーションへの移行は、インターネット以前の時代におけるネットワークとコラボレーションに対する先見の明のあるアプローチを反映している。タイムシェアリングコンピューターデータバンクやテレックスネットワークの探求は、創造的なコラボレーションにおける地理的な障壁を克服するためにテクノロジーを活用することへの初期の関心を示している。 芸術と技術の分野におけるE.A.T.の足跡 さて、これまでみてきたように、E.A.T.の活動期間中およびその後の、芸術と技術における広範な影響を評価することは極めて重要であるといえよう。 アーティストとエンジニアリングの世界を結びつけるという発想は、E.A.T.独自のものではない。同時期のアメリカ西海岸でも、ロサンゼルス郡立美術館の学芸員モーリス・タックマンが企画した「アート・アンド・テクノロジー・プロジェクト」(1967-71)では、アーティストが企業に滞在して技術力を活かした作品制作を行った。1930年代初頭には、ロックフェラーやIBMがモダン・アートの発展に経済的に関与していた。しかし、E.A.T.が行ったのは、企業フィランソロフィーの増進でも資金提供者の斡旋でもなく、人と人、才能と才能の出会いを組織者の情熱とわずかなルールに基づいて条件づけることだった(※)態度が大きく違うのである。 E.A.T.は、1966年(一部の情報源では1967年)から1970年代半ばまでを中心に活動し、一部のプロジェクトは1990年代まで継続している。芸術家とエンジニアの学際的協力を先駆的に促進したことで知られ、ビデオ投影、ワイヤレス音響伝送、ドップラーソナーといった新技術を芸術表現に取り入れる役割を果たした。また、パフォーマンスアート、実験音楽、演劇などの分野にも多大な影響を与え、その遺産は現代のメディアアートやアートサイエンス運動にも深く関連付けられている。 E.A.T.以前は、芸術とテクノロジー分野の協力は一般的ではなかったが、この組織は芸術家とエンジニアが対等に協力できる枠組みやプラットフォームを提供した。さらに、E.A.T.は最終的な芸術作品だけでなく、協力のプロセス自体を重視した点でも革新的であったのだ。 E.A.T.の影響は、現代のデジタルアーティストが日常的にマルチメディアとテクノロジーを作品に取り入れていることからも明らかである。例えば、Google Arts & Cultureの「アーティスト+マシン・インテリジェンス」プログラムやMicrosoft Researchのアーティスト・イン・レジデンス制度は、1960年代にE.A.T.が提唱した協働モデルを現代的に再解釈し、最先端技術をアーティストが活用する場を提供している。さらにArs Electronicaは、E.A.T.が強調した「環境美学」や「テクノロジーと人間の共生」を、現代の多様な専門家たちが集う場で再考・発展させている。 また、E.A.T.の提唱した「環境美学」は、芸術、テクノロジー、生態学の交差点において現代の重要な議論につながっている。これは、アートが視覚表現を超え、環境や社会に対する影響を考える新たな視点を提供することを示しており、現代社会におけるデジタル化の深化の中で、その価値はますます重要になっている。 E.A.T.の理念はベル研究所をはじめとする多くの科学技術研究機関と芸術家の協力関係の基盤となり、現代のアーティスト・イン・レジデンス・プログラムにも継承されている。ノキア・ベル研究所におけるベン・ニールの活動やSTEAM(科学、技術、工学、芸術、数学)イニシアチブはその代表的な例である。 しかし、1973年にはE.A.T.の中心的活動であった「テクニカルサービスプログラム」が中止された。このプログラム終了の背景には、ペプシ館プロジェクトにおける財政難や運営上の意見の不一致などがあり、E.A.T.の運営モデルや活動の方向性が変化した転換点とも捉えられる。 E.A.T.はその運営が停止した後も、アーカイブ化や歴史的評価を通じて永続的な影響力を保っている。芸術とテクノロジーの協力を正当化し推進したE.A.T.の業績は、今日においても芸術の役割やその社会的意義を再定義する上で欠かせない視点を提供し続けているといえる。 E.A.T.以降、芸術と技術、或いは芸術と科学のゆくえ ここまでの調査も踏まえながら、ここでは、芸術と技術の創発について、改めて捉え直していきたい。 1960~70年代におけるE.A.T.に象徴される芸術と技術の協働運動は、芸術家と技術者が対等に協力し、「テクノロジーを人間的にする(make technology human)」という明確な理想を掲げていた。この運動では、異分野の専門家が共同作業を通じて社会的な連帯を築き、技術社会に人間的価値を与えようとしていた。 しかし、1980年に美術評論家ジャック・バーナムは「アートとテクノロジー:万能薬は失敗した(※4)」と述べ、芸術と技術の協働が期待通りの革新を生まなかったと厳しく批評している。1970年代末以降、技術と芸術の協働は徐々に失速し、1980年代には市場主導の消費文化が主流となったことで、技術は商品化され、人々は個々の消費者として孤立化した。結果として、公共的な共同性や社会変革を目指す創造性の意義は薄れ、芸術は商業化とブランド化に取り込まれてしまったという。 この過程で失われたものの一つは、異分野協働の精神である。技術は一方向的に提供される商品となり、真の意味での学際的共創が減少した。さらに、コミュニティの連帯感も弱まり、創造的想像力やユートピア的な未来ビジョンといった批評的機能が市場消費的なイメージに置き換わった。技術革新への人文的・創造的な介入も困難になった。 一方で、現代のアートコレクティブにはE.A.T.から継承された要素がある。特に、新素材や最新テクノロジーを積極的に取り入れ、技術環境を探究や実験の対象として捉える学際的な協働精神、プロセス重視のアプローチ、没入型環境やインタラクティブな体験によって観客の能動的参加を促す姿勢などがそれである。しかし同時に、現代のアートコレクティブは企業との協働が増えるにつれて、技術のエンターテインメント性や商業的成功に傾きがちだが、これは資本社会だから当たり前だ。一方、E.A.T.が強調した社会的・環境的課題への批評的視点や倫理的・哲学的な議論は軽視されるのは良い傾向には思えない。 E.A.T.の遺産を現代において本質的に発展させるには、技術的革新を追求するだけでなく、社会的・倫理的な視点から技術が社会や環境に与える影響を批評的に再考する必要がある。 現代のアートコレクティブがその本来的な価値を取り戻し、人間とテクノロジーの健全な共生関係を築くためには、この批評的再検討が必要と考える

アルキメデス螺旋の実装―無限に渦巻く円周率と Quantum Vibes の一考察

先日、3月14日(金)に開催された「GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025 」のオープニングパーティにて、私も参加する ARTIFACT が演出を努めました。 オープニングパーティで活用した "π Generate System(円周率がアルキメデススパイラルに沿って無限に表示されていく演出)" のテクニカルノートを書いておきたいと思います。(どう実装したか、すぐに忘れるので個人的な備忘録でもあります) この投稿をInstagramで見る WALL_alternative(@wall_alternative)がシェアした投稿 そもそも GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025 とは? 「GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025」は、東京・西麻布に位置する「WALL_alternative」を拠点に、2025年3月14日(金)~16日(日)の3日間にわたり、西麻布・神宮前エリアを中心とした外苑西通り沿いのアートスペースをつなぐ試みです。会期中は、各アートスペースが連携し、展覧会のオープニングを同日に揃えたり、営業時間を延長したりすることで、来場者が複数のアートスペースを巡りやすい環境を提供します。この取り組みは、新たなアートスペースやアーティストとの出会いを促し、地域間の横のつながりを強化することで、東京のアートシーンをさらに盛り上げることを目的としており、昨年初開催されました(※1)。 WALL_alternativeは、現代アートを中心とした作品の展示・販売を行うアートギャラリーを軸に、カウンターバーを併設したオルタナティブ・スペースです。「多様な人々が有機的に混ざり合う夜のたまり場」(※2)をコンセプトに運営されており、常に気鋭の作家の作品と出会える、都内でも類を見ないカルチャースポットといえるでしょう。 今回、WALL_alternativeでの企画展「和を以て景を綴る」の展覧会オープニングとともに、Artist Collective「ARTIFACT」 が、オープニングパーティのプロデュースを担当しました。私はこのプロジェクトにおいて、映像演出のテクニカルおよび表現制作で参加しました。 ※1:GAIEN-NISHI ART WEEKEND2025 ※2:WALL_alternative 《SAN -讃-》 3月14日=3.14=π円周率(π)のように終わりなく続くアートのエネルギーが、 20のギャラリーをひとつの円(縁)で結んでいく。映像、植物、grrrdenとimusによるサウンドスケープ、Marikaによるコントーションを通じて、催しの成功を祈願する象徴的な空間を創り出す。 演出のタイトルは「《SAN -讃-》」。 「3月14日の開催 ✕ アートから生まれる無限のエネルギー ✕ 開催を讃える」の共通項として、「3.14 = π」、「3 = 讃」から、タイトルと演出の方向性をARTIFACTが企画しています(この意図せぬ発想力が、ARTIFACTの創発力) 円周率の数字をひたすらに描画する「π Generate System」について ここからは、本稿の主題であるテクニカルの解説です。 最終的なアウトプットとしては、①円周率の描画の背面に、②リアルタイムにDJの音に反応するリアルタイムオーディオ・ビジュアル映像を配置してプロジェクターを介して投影したいと思い、②については、ずっと育てている自作の Audio Visual System「音響共鳴人工現実装置(ここでは解説を割愛します)」を使えばサクッといけるので、①をどうするかが今回のお題です。 円周率の数字をひたすらに渦巻いて表示するにあたり、いくつかの選択肢がありました(下図参照) それぞれの方向で試してみて、結果が黄色の文字です。 ということで、今回は、久々に「Processing」で対応することに決定しました。 「Touchdesinger」でもおそらくうまい方法があったはずなのですが、私の実装だと1,000文字ほどでフレームレートが出なくなり、今回は選択肢から外すことにしました。 Processingでは、以下の方向性で実装しています。 事前に円周率の任意桁のデータを準備する。 各桁をアルキメデススパイラルの計算式に従って配置する 1秒毎に1文字ずつ表示する 「3」「1」「4」の数字だけ赤文字にする 「3」「1」「4」の数字が配置された際に円をアニメーションで描画する アルキメデススパイラル、全体を一定の時間で回転させる 各数字を微振動させる 文字を1文字ずつ表示させる際の文字の位置は、アルキメデスの螺旋の計算式を採用することで、常に全体が円状に見えるようにしています。対数螺旋を採用すると、蝸牛のように徐々に外に向かって螺旋が広がっていくことになるのですが、ルックが今回にはマッチしないと考え、アルキメデスの螺旋を採用しています。アルキメデススパイラルの極座標式は以下のようになります。\[r = a + b\theta\] ここで: r はスパイラルの半径 θ は角度(ラジアン) a はスパイラルの開始半径 b はスパイラルの間隔調整係数(スパイラルの成長率) この式をデカルト座標に変換すると:\[x = r \cos(\theta)\]\[y = r \sin(\theta)\] この x, y が、各文字を配置する螺旋の座標数値です。 また、1文字ずつ微振動させることで、生命観や脈動を非言語的に伝達することを狙っています。 以下が、前述の方向性を踏まえて採用したコードです(もしかしたら無駄な実装もあるかも) このコードを実行すると、Spout 経由で螺旋の描画を送信できます。 最終的には、Spout をTouchdesigner で受信して、背面映像とmixして最終的にプロジェクタで投影してます(下図を参照) 以上がテクニカルについてのざっくり紹介になります。 無限に渦巻く円周率と Quantum Vibes の一考察 無限に渦巻く円周率のイメージ、緻密に絡み合いながら生命力を宿す植物の祭壇、土着的な要素とインダストリアルな響きが交錯する音響空間、そして身体の極限を超越するコントーションのパフォーマンス。 この空間には、曖昧さと不確定性を意識的に取り込みながら、多層的な感覚が脈動している。 それは、特定のジャンルに回収されることを拒む「融合的な表現」であり、掴みどころのない魅力を内包する「流動的な体験」そのものでもある。 そして、「鑑賞」という行為を通じて、観る者の現実認識や内面的な意識に変容をもたらす、ダイナミズムすら内包されていた―。 俯瞰すると、この鑑賞空間は、量子論における観測者効果を想起させる。 すなわち、観る者の存在とその解釈が、初めて空間の「状態」を決定づけるという構造がここに息づいている。 作品は固定された意味や形を持たず、観る者ごとに異なる解釈が生じ、瞬間ごとに多層的な様相を浮かび上がらせる―まさに、観測の瞬間に確定する量子的な現象に通じるものがある。 このように、単純な定義や既存の枠組みを超え、不確定性や多面性を積極的に肯定することで、その空間は、単なる表現を超えて社会的な機能をも獲得した。 その場に生まれた空間自体が、多様な解釈を誘発し、観る者と共に変容し続ける。 このような鑑賞空間作りは、表現者にとって極めて大きな挑戦であり、同時に深い意義を持つ試みだったといえるではないだろうか。 Quantum Vibes が、意図せぬ方向で起動し始めている。 ~イベント中の個人的なメモより~

オーディオ・ビジュアルアートついてそろそろ深く考える時期にきているという話

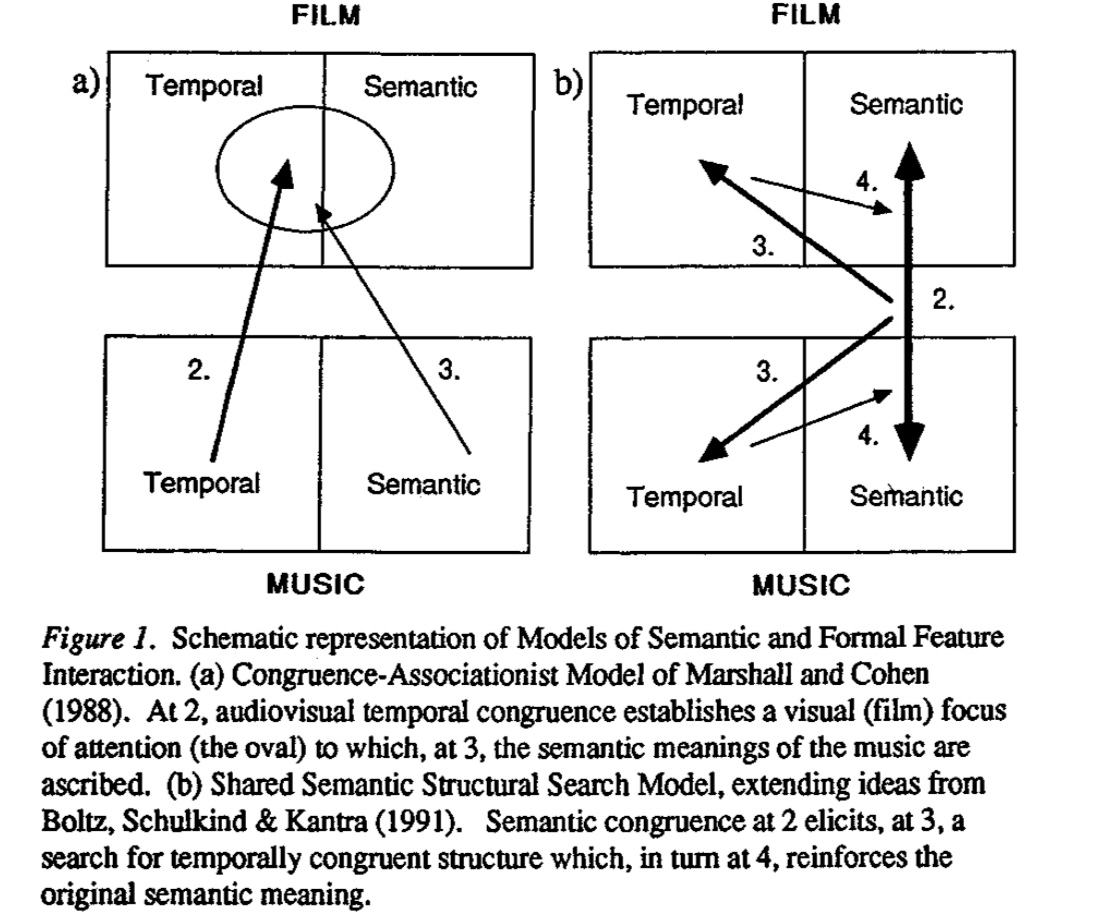

12月は、「視覚×聴覚」を掛け合わせた芸術表現、言い換えると「オーディオ・ビジュアルアート」作品(とりわけパフォーマンス領域における)に触れる機会が多かったのだが、作品を観ながら、個人的にオーディオ・ビジュアルアートに対する論を整理する必要があると思い始めたので、このようなタイトルで投稿をしている。 そもそも何故そんなことを思ったかと言うと、最近、自身の作品制作を通じて、ビジュアル側がオーディオの気持ちを掬い取れていない、オーディオとビジュアルの対立が生じている、その結果、「違和感」が先行することが多かった、という非常に個人的な経験が根底にある。 違和感の根底にあるのはなんだったのか、視覚と聴覚刺激の対立ではなく、調和や共鳴、その条件とは一体何なのか?制作者の感性を超えた論に展開することができるのだろうか、という疑問が沸いて出てきている。 ― 私自身、個人的な活動として、ゲームエンジンなどを活用してオーディオ・ビジュアルアートを趣味として実践する身であるが、過去に鑑賞した作品や技術の制限の元で実験的に表現を作ることが多く、自身の制作に対する考えを言語化可能なレベルには到底及んでいない。 そろそろ、闇雲にオーディオ・ビジュアルアート の実験をするフェーズから、次のフェーズに移行したい。もう少し、言葉を付け加えると、自分なりに オーディオ・ビジュアルアート に対する一本の論を持って実践したいと考え始めており、そのさわりとして、今回、この投稿で keyboard を走らせている―。 オーディオ・ビジュアルアート とは何なのか(W.I.P) オーディオ・ビジュアルアート と聴いてどのようなイメージが皆さんは浮かぶだろうか。 以下の動画は、私自身が尊敬する3人のアーティストの作品である。私が頭に浮かぶ「 オーディオ・ビジュアルアート 」とはこのような視覚情報と聴覚情報に同時に刺激が提示される表現のことを指しているのだが、一般的な定義はもう少し広義であるようだ(wikipedia 以外の定義を探したものの信頼できるリソースが無いという事実を知る) Audiovisual art is the exploration of kinetic abstract art and music or sound set in relation to each other. It includes visual music, abstract film, audiovisual performances and installations wikipedia https://youtu.be/JfcN9Qhfir4 https://youtu.be/bvHiobhVfnw https://youtu.be/fNl2qgJG4iU 「オーディオ・ビジュアルアート」。今では、一般的になっている表現であるが、かつて、絵画あるいは彫刻などの視覚への刺激を中心とした表現作品と、音楽などの聴覚への刺激を中心とした表現作品は、制作の前提となるメディアの違いから、互いにインスピレーションを共有することはあっても、融合する、ということはなかったと思われる。それが、デジタルメディアの発達により、音と映像を同一のデジタルメディアへ記録が可能となったことにより、互いの表現を密接に関係させることが可能になったのだろう。 聴覚と視覚情報の対応付けは、多くの科学者や作家の興味の対象として様々な探求がされている。 例えば、アイザック・ニュートンは、音波振動と光の波長の対応付けの公式化を試みていたし(できなかったらしいが)、芸術領域では、18世紀~19世紀において、視覚クラブサンやカラーオルガンといった、音と光の対応付けを探求する作品が登場する。 また、2021年12月24日時点で、東京都現代美術館で開催されている「クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]」でも記憶に新しい、クリスチャン・マークレーも視覚と聴覚の関係性を追求し続けている。 「オーディオ・ビジュアルアート」と一言で言っても、前述した個人的に頭に浮かんだイメージ以上に、その歴史は奥深い。 別の機会にその歴史と代表作品の調査と取りまとめをしてきたい。 音楽と映像の調和に関する議論 ここで、音(聴覚)と映像(視覚)の関係性については、先行する議論がいくつかあるようだ。 日本においては、芸術工学学会や感性工学会、情報処理学会で議論されており、参考になる論文がいくつか存在するのが、ここでは、各論文の紹介はせずに、多くの論文で参照されていた調和連合理論(Congruence-Associatist theory)[1] を中心に、冒頭で触れた個人的な違和感について考えていきたい。 Bolovar ら [1] によると、音楽と映像の調和には、構造的調和と意味的調和の2つがあるとされている。構造的調和とは、音楽と映像の構成要素間の物理的な調和を意味しており、意味的調和は、音楽と映像の間に生じる意味の対応付けによる調和である。ここでは、音楽と映像を関連付けする際、意味的調和が構造的調和を先行して生じるとある(この概念図は、広く視覚と聴覚の関係性について対象にしている) 自分自身の経験を振り返ってみると、オーディオ・ビジュアルアートに対峙した際、音楽を構成する音に対する映像の構成要素の同期に意識が向く前に、視覚と聴覚のそれぞれの刺激が何を意味しているのか無意識に類似性を確かめていると思う。 先ほどの動画の Ryoji Ikeda を例にとると、複雑な音響が、白黒(0/1)で構成される幾何で緻密に可視化されており、勝手に解釈をすると、複雑な音楽でもその構造は0/1の塊であり、記号化できてしまう、さらにその複雑な音響の裏に隠されたパターン、ルールを感じる、といったように意味を先行して考えることが多い。 ― 先日の違和感がまさに意味的調和の不一致であり、聴覚からの刺激の結果、脳裏に浮かんだイメージと映像の乖離だと思った。 さらに、構造的調和についても、特にCGを駆使した映像表現においては、映像を構成する要素の多様性と音楽を構成していた要素の多様性が物理的に対応付けできていない(例えば、CG内に5種別のオブジェクトがあったとして音の構成要素はその数十倍にも多いなど)と両者の価値が一気に下がる、という感覚もある。 音楽の抽象性に対して、映像が加わることで、片方では決して到達できない体験価値を生む、ということは言うまでもないが、一定の制作理論がなければ下手すると「何を見せられているのかわからない」という状況になりかねない、というのが私のとりわけパフォーマンスにおけるオーディオ・ビジュアルアートに対する最近の課題感である。 では、センスという言葉を超えて、聴覚と視覚を意味的に調和させるための制作の条件を言い当てることはできるのだろうか。 個人的には「色」が大きな役割があると考えているのだが、この問いに対する応えは、現段階で書き下せないので、22年に継続して考えていきたい(続く) 参考文献 Bolivar, V. J., Cohen, A. J., & Fentres, J. C.: Semantic and formal congruency in music and motion pictures: effects on the interpretation of visual action. Psychomusicology, 13, pp.28-59, 1994.

NFTアート初心者がNFTを始める前に頭に入れておきたい周辺情報と法律のこと

この1年で NFT という単語が頻繁に各種メディアや企業のリリースで耳聞するようになってきた。 先日、イギリスの現代美術雑誌「ArtReview」がアート業界で最も影響力のある100組のランキング「Power 100」の2021年版を発表したたのだが、1位がNFTの取扱をするための規格「ERC-721」であった。Cryptopunks(クリプトパンク)、Bored Ape(ボアードエイプ)、Beeple(ビープル)の作品が数百万ドル以上で売れている状況などを鑑みると1位は納得する。アート業界でもトレンドワード、ということを実感せざるを得ないニュースだった。 非常に個人的な話になるが、ここ最近、海外のキュレーターや海外のNFTプラットフォームの運営者から「NFTを発行してみてはどうか」との連絡が来たりするのだが、そもそもNFTは概念レベルでは理解しているものの、例えば、法的な課題だとか、芸術とNFTの周辺で起きていることについては無知過ぎるので、やや踏み出せずにいる。 どこかのタイミングでちゃんと整理しないとと思いつつ、なかなか、時間を取れてなかったので、休暇中のうちに整理しておきたいと思う。 アート×NFTの周辺で何が起きているのか? 2021年3月に、デジタルアーティスト Beeple(マイク・ヴィンケルマン)のNFTアート作品 < Beeple:Everydays: The First 5000 Days >が老舗のオークションハウス「クリスティーズ」のオンラインセールで約75億円で落札された。落札したのは、世界最大のNFTファンド「Metapurse」の創設者である Metakovan だ。この作品は、Beeple が 13年半かけて制作した5000枚の作品のコラージュで、特に真新しい美術技法などがあるわけではないが、13年半かけて制作したという文脈には強さがある。 最近では、ダミアン・ハーストやラファエル・ローゼンタールといった既に世界的に有名になっているアーティストもNFTに参入、世界3大メガギャラリーの一つ、Pace Gallery も積極的に参入するなど、いよいよアート業界も無視できない動きになっている。 Pace Gallery は、Pace 独自のNFTプラットフォーム「Pace Verso」の稼働を開始。最初の公開作品として、ルーカス・サマラスの「XYZ NFT」シリーズのNFT化が決定。各作品は1万ドルで販売予定で購入するとNFTと物理的な作品の両方を入手可能になる。 これまでのアート作品取引とのコミュニケーション上の違いは、コレクターとアーティストが直接コミュニケーションができるようになる点に思える。 コレクター側は自分が気に入ったアーティストがいれば、アーティストのファンとして暗号通貨を通じて熱烈に応援できる。そういったコレクターが増え、結果として、アーティストのファンコミュニティが生まれれば、アーティストにとっては、有名なアートギャラリーや制度的な枠組みとの深い関係性が無くても、作品で収益が得られる可能性がある。 アーティストにとっては、NFTで活動および生活資金を得て、制作に専念できる未来が見え隠れするのは非常に魅力的ではないだろうか。 約75億円で落札された < Beeple:Everydays: The First 5000 Days > 出典:クリスティーズWEBサイトより https://twitter.com/ChristiesInc/status/1370027970560106497 話題化されているようなNFTアーティストの作品を注意深く観察してみると、これまでの作品に対する評価基準、一般の目からの観点だと「写実的である」や「美しい」などとは異なる点が多いように思える。 では、一体、NFTアートが評価される(コレクターの目に留まり購入される)基準は何なのか? 美術手帖・特集「NFTアートってなんなんだ!?」でエキソニモ・千房氏が「作品の販売に関する設計や、アーティストやコレクターの関係の結び方が重視されている [1]」とある。この発言について、参考になる日本人アーティストの事例が、1万点のジェネラティブアートを販売し2時間で完売したことで話題になった高尾俊介氏である。 高尾氏の作品「Generativemasks」は、独自コミュニティが Discord 上に存在しており、作品所有者や興味があるファン達が数千人単位で存在し、クリエイティブコーディングの情報交換が行われている。 フィジカルのアート作品の流通においても、もちろんファンやコミュニティが存在しているのは言うまでもないが、クローズドな印象が非常に強い(その道に詳しいわけでは無いので、あくまで個人的な印象)。 一方で、NFTアートの場合は、コードや情報、アイデアをオープンに共有するというエンジニアを中心に脈々と受け継がれてきたオープンコミュニティのDNAが組み込まれているように思え、アートを中心とした新しいコミュニケーションの成り立ちが垣間見れる。作品の評価基準として、その作品は「コミュニティを生むことができるか」という点は非常に興味深い観点だ。 高尾氏による Generativemasks 出典:https://generativemasks.on.fleek.co/ リアルアートとの法的観点での違いについて ここから、NFTアートと区別して、有体物があるアートを「リアルアート」と呼称して話を進めたい。 さて、本題だが、Opensea や Foundation といった、NFTアートのプラットフォームでNFTを発行する前に、購入者やアーティストが取得する権利関係がどうなっているのか知りたくなった(知っておかないといけないという気持ちの方が強め)。 2021年11月の美術手帖の特集が、リアルアートとNFTアートの2つを比較しながら、分かりやすくまとめてくださっている。その情報を参考に自分なりに情報を肉付けして、ここにメモとして残しておきたい。 知っておきたい観点補足説明リアルアートとの違い著作権は誰が持つことになるのか契約で著作権の譲渡を明確に定めない限り作品を創作したアーティストが保有する。複製権もアーティストに帰属するため、購入者でもアーティストからの許可が無い限りはコピー作成、販売、配布、2次著作物の作成はNGである。基本的に同じ作品の再譲渡はできるのか作品の再譲渡は可能。基本的に同じ購入者に帰属する権利は何なのか現行の民法・著作権法上、NFTアートを購入しても所有権は観念できない。民法上、所有権の客体となる「物」(民法206条参照)は、「有体物」を指す(民法85条)。東京地裁平成27年8月5日判決は、ビットコインについて有体性を欠くため物権である所有権の客体とはならないと判示している。リアルアートの場合、有体物の所有は購入者が持つことになり、「法令の制限内において自由にその所有物の使用、収益及び処分」できる権利がある。原作品の所有者による展示はできるのかアーティストには展示権(美術物の著作物、未発行の写真の著作物の原作品を公に展示する権利がある)がある。アーティスト以外のものは、アーティストからの許諾無しに原作品を公には展示できない。絵画や彫刻の原作品の所有者は、購入した作品を公に展示することができる。アーティストの権限による展示はできるのか可能。APを付けたり、利用規約でアーティストも展示できることを明記することが望ましい。所有者が存在する場合、リアルアートの場合には、貸出を受けない限りは難しい。作品へのアクセスの独占はできるのか作品へのアクセスを購入者に限定することも可能だが、IPFS(InterPlanetary File System)を使う標準的な仕様に従っている場合、アクセス自体はオープンで独占はできないとなる。公に展示するかは所有者の決定次第。作品の管理主体は誰になるのかブロックチェーンのオーナー登録になるので購入者の管理下にい置くことはできず、プラットフォームが管理主体となる。購入者は有体物を所有することになるので管理は所有者の管理下にある。(美術手帖・特集「NFTアートってなんなんだ!?」2021.11 を参考に著者が作成)※ 勉強させていただいている身ですので、誤った情報がありましたらコメントなりでお知らせいただけると助かります。 ここまでで、だいぶ頭の整理ができてきた。 以下、感想というか、この状況を踏まえての個人的なつぶやきだが― NFTアートというものが台頭するようになって、作品を「所有する」という概念が少しづつ変わってきているように思える。例えば、既に著作権が失効している有名絵画の画像データがオープンで無料提供されるようになったが、(例えば、アムステルダム国立美術館など)同時に、美術館が所持する作品をNFT化する動きも見られるようになった。 大英博物館も葛飾北斎の浮世絵をNFT化して販売している。1800年代に描かれた葛飾北斎の絵はすでに著作権は切れており、誰でもフリー素材として活用できるが、これをNFT化して誰かが購入したとしても、前述の整理からすると、「著作権が無い浮世絵データを所有権はない状態でオーナーとして登録されている」という何とも実感の無いわけわからん状況になる。 発行者である美術館は、発行したNFTが再流通すれば収入が得られる点は良いのだが、購入者の視点に立つと、どんなモチベーションで購入するに至るだろうか・・・ 大英博物館が所持する葛飾北斎の浮世絵の一部 出典:大英博物館 このように、世に言う名作ほど、リアルアートとは異なるNFTアート化された場合、「所有する」ということがどのような価値があるのか、議論が曖昧になっているように思える。 他にも、NFT発行に伴う二酸化炭素排出量の問題を踏まえると、メディアアーティストは排出量が少ないブロックチェーン方式をベースにしたプラットフォームを選択するだとか、気になる話題が尽きない。 今後もNFT×アートを取り巻く状況は定期的にウォッチしていきたい。 REFERENCE 美術手帖:特集「NFTアート」ってなんなんだ!?(2021.12)ARTNOME美術手帳:「ダ・ヴィンチやゴッホの名画をNFTに。エルミタージュ美術館のNFTプロジェクトが目指すものとは?」

ライターの欲望と街の受容性について

上京してから早くも4年が経とうとしているのだけれども、都内で時を重ねれば重ねるほど、課題意識が膨らんでいくのが、ライティング周辺で起きていること。ライターの欲望に対する街の受容性については、ここ数年で何も進展が無いように感じる。 むしろ宮下公園のリーガルウォールが実現しなかったことを初めとした”逆行”とも言える話題は尽きない。 一方で、千葉の市原湖畔美術館でのSIDECOREの展示や美術手帖でのグラフィティ特集号は、芸術の制度の延長上で捉え直されつつあるポジティブな兆候であるとも言える。 上の写真はFranceに展示に行ったときに訪れた L'Aérosol 。 誰もが建物全体にライティングできるスポットで、ストリートカルチャーをテーマとした美術館も併設されており、パリ市民のカルチャースポットの一つとなっている。渋谷にもこういう場所がほしい。 "落書き"か"芸術"かを中心とした議論をよく耳にする。その議論の延長線上として、ライティングという行為の街の受容性の評価や、ライティングと都市の共存を都市計画へと組み込むための諸手法の整理は、まだまだ発展途上だ。 慎重な議論と整理が今後も必要であろう

ライティング文化の系譜 |The history of writing

特に渋谷エリアなんかを散歩していると、誰かが描いたグラフィティを目にする。 単なる違法行為としてではなく、時には芸術として語られるグラフィティは、一体、どういった変遷で醸成されてきたカルチャーなのか、個人的に気になったのでリサーチしてみた。 グラフィティは、元々、イタリア語の graff(落書き)が語源で、この言葉にはネガティブな意味合いが込められているらしい。グラティフィライター界隈では、グラフィティではなく、"ライティング"と呼ぶらしい。私も、カルチャーとしてのグラフィティに敬意を込めて、ライティングと呼ぶことにする―。早速だが、ライティング文化の初動から黄金期までの系譜を一気に振り返ってみよう。 ライティング文化の激動期/The history of writing ライティング文化の初動については、いくつかの説があるのだが、マンハッタンのワシントン・ハイツ、西204丁目に住んでいたジュリオという名の少年が「JULIO204」というタグを近所の壁に書き始めたのが、その始まりであるとされている。 同時期に「JULIO204」の20ブロック先に住んでいた、ギリシャ系の少年、ディミトリウスが、ジュリオのタグを目にして自身のタグを書き始めた。 彼は、後に世界初のグラフィティライターと呼ばれることとなる Taki183 だ。 メッセンジャーであった彼は誰よりも都市全域(オールシティ)を駆け巡り、メディア関係者が多いエリアへ「自分の名前+住んでいる番地」を意味する「Taki183」というタグを書き始める。 69年のことであった。 70年代に突入すると、New York Timesが、Taki183のインタビューを初めて紙面へ掲載する。New York Timesの波及力により、Taki183は「最初の有名なライター」として名を知られるようになった。 Taki183の登場が、NYのライティングブームの火種となり、ライターは激増していった。ライター達はテレビや映画の撮影で頻繁に使用される場所や観光スポットを中心に、自らの名前を公共空間へ描くことで有名性の獲得を競うようになる。 そんな彼らにとって最も魅力的なメディアは「地下鉄」であった。地下ネットワークを日々駆け巡る地下鉄というメディアは、都市全域(オールシティ)へ自身の名前を拡散させるための触媒となり、有名性の獲得とオリジナルスタイルの確立に向けて、ライター達によるスタイルの競争は激化していく。 さらに、”Wild Style(1983)”や、”Style Wards(1983)"などのライティング文化を題材とした映画が公演されると、ライティング文化は、全米全土のみならず、ヨーロッパや日本にも伝搬していった。 この頃、ライターは「ヴァンダリズム型(Bomber:ボマー)」と「アーティスト型(Piecer:ピーサー)」に二極化していく。地下鉄でのライティングから登場した”Keith Haring(キース・ヘリング)”や、今もなお、レジェンドとしてストリートカルチャーへの影響が大きい”Futura2000(フューチュラ2000)”など、ギャラリーとの接点があった一部のライター達のみが、ライティングの媒体を都市からキャンバス(アート)へと移行していった。 80年代の中頃には、ライティング行為そのものが風紀を乱すものであるという認識は社会の共通認識となっていた。この無秩序と戦うためにMTAのロバート・アイリーらが警察官5000人を投入して、割れ窓理論[※]を応用した「クリーン車両プログラム」を実行に移す。 各地下鉄ラインの終点で、車両に1つでもグラフィティが発見された場合、そのグラフィティが完全に消去されるまで走らせないというシンプルなものであったが、これが功を奏し、90年代前後には、地下鉄を中心としたライティングは衰勢していった。 ※ブロークンウインドウ理論ともいい、小さな不正を徹底的に正すことで、大きな不正を防ぐことができるという環境犯罪学の理論 Writing culture first started in New York in the 60s. The first waves occurred in the 70s and it reached its golden age which lasted until the mid-80s. Here, I would like to trace the genealogy of writing culture by looking back on its history from its beginnings in NY to its golden age. The tempestuous period of writing:There are several stories about the first writing movements but one that has been cited in various sources is back when a young man known who lived on the

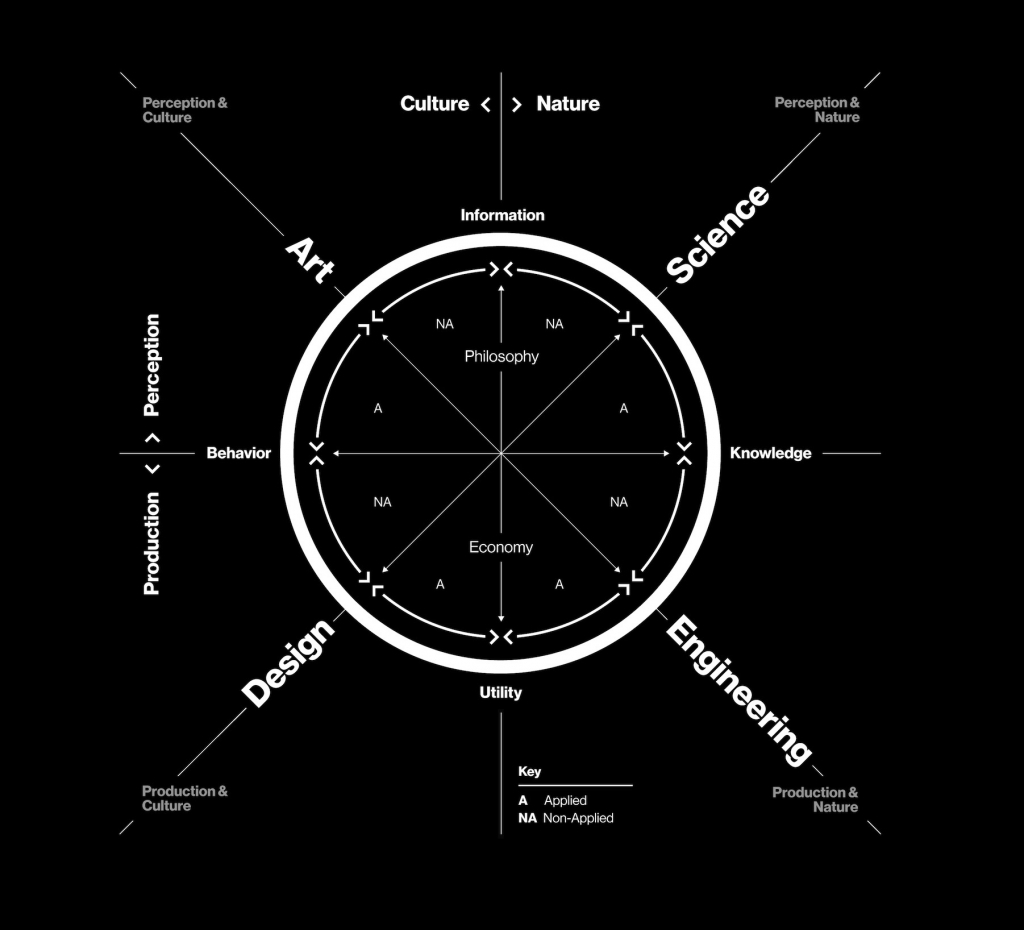

もつれ時代における創造性 | Krebs Cycle of Creativity

はじめに あなたは何の専門家だろうか? アルゴリズム?アート?プロダクトデザイン?グラフィックデザイン?データサイエンス?ハードウェアデザイン?ビジネスデザイン? この記事を目にしているということは、あなたもきっと上に挙げたような専門領域を複数横断して、プロジェクトや作品制作をしている、または、これから進めようとしているのではないだうか。 "Art"、"Design"、"Engineering"、"Science"(以降、4象限と呼ぼう)をピボットすることが当たり前の時代になってきているように感じる。例えば、ある美術展では、アーティストとして社会に"問い"を投げかけていたかと思いきや、あるトップカンファレンスでは研究者として最新の技術的な研究知見を発表、起業家、もしくは投資家としても研究成果の社会実装に挑戦している、といった感じだ。 様々な企業がイノベーションだとかクリエイティビティが必要だと声を挙げているが、少しだけ解像度を上げると"Antidisciplinary(脱専門的)"な態度を誰もが求められる時代になってきている。(そもそもスキル的な観点で各領域への参入障壁が下がっているからこそ、求めることができるようになったのだろう。例えば、Technologyという観点では、AWSやGCPなどが民主化していくことで小難しい技術のコア部分はどんどん隠蔽されておりコマンドをGoogleで調べれば誰でも容易に扱える) このような趨勢において、時代の先端を行こうとする個人、もしくは組織にとっては、肩書など一言で説明できない状況になっているのが当たり前なのだ。脱専門的な態度が"スタンダード"になってきている。 4象限の境界を越境して、"Antidisciplinary(脱専門的)"な態度が必要であることは、MITメディアラボのNeri Oxmanが、Age of Entanglement(もつれ時代)[1] で主張している。 "Antidisciplinary(脱専門的)"でしか成し遂げられないことを志す人は、是非、読んでほしい。どの領域に自分が位置しており、そしてどこにピボットすべきであるのか、"海図とコンパス"としても示唆に富んだ内容であった。個人的に、己の状況を俯瞰すると、時宜にかなってもいると感じたので、この場でまとめておきたいと思う。 もつれ時代"における海図とコンパスを手に入れる 4象限のうち何処で活動しているのかを判断するための海図をあなたは持っているだろうか。 例えば、John Maeda(ジョン・マエダ)氏の The Bermuda Quadrilateral が参考になるだろう(確かに何処にいるのか自分でもよく分からなくなるので"魔の海域"という言葉はしっくりくる)では、Art、Design、Engineering、Science の本質を、 Art(to express) Design(to communicate) Engineering(to invent) Science(to explore) とシンプルに説明しており、複数の興味領域があったとしても、自分のコアな位置づけは分かる。 一方で、今後、成し遂げようとすることに対して、どの象限にピボットする必要があるのか、もしくは何故、その象限にピボットしたのかを明確にするためには不足である。まあ、コンパスがほしいのだ。 そんなことを考えていた時に、たまたま、Neri Oxmanの「Age of Entanglement(もつれ時代)[1]」を JoDS(Journal of Design and Science)で目にする。ここでは、「Krebs Cycle of Creativity[2]」という創造的なエネルギーを生み出すための図式を提唱している。 ※ JoDSをご存知だろうか。学界や学術出版とは異なり、誰もが著者の書いた投稿に文脈の補足等の加筆できる「ピアツーピア」なレビュー方式を採用したプラットフォームである。思わず読み込みたくなる論文が豊富に掲載されているので、気になる方は、覗いてみると良いだろう。 Krebs Cycle of Creativity | 創造性におけるクエン酸回路(創造性を生み出すサイクル) 高校の生物学の授業で"クエン酸回路"という専門用語を聞いたことがあるだろう。 大学以降では、1937年にドイツの科学者のHans Krebs(ハンス・クレブス)が発見したことにちなんで「Krebs Cycle」とも呼ばれたりする。生物が代謝するための重要な生化学反応であり、酸素呼吸をする生物全般に見られる反応のことを指す。 詳細な説明は割愛するが、Neri氏の「Krebs Cycle of Creativity(KCC)」は、クエン酸回路をアナロジーとして、経済を循環させるためには、どのように創造的なエネルギーを循環させるべきか(Neri氏はCreative ATP, CreATPと呼ぶ)を図式化したものである。 時代の変革期においての創造性を写した図式であると捉えると、バウハウスのウォルター・グロピウスの"Bauhaus Preliminary Course curriculum wheel (1923)"の現代版が、"Krebs Cycle of Creativity"といっても良いだろう。 ※KCCにおいては、基礎理論"Perception"の中心に哲学、応用実践"Production"の中心に経済学をおく。人間の創造性である4ドメイン、"Art"、"Design"、"Engineering"、"Science"がクエン酸回路の炭素化合物にあたる。各ドメインが他ドメインへトランスフォーメーションさせる通貨(具体的な意味は後述する)を生成することで、創造性のエネルギーが代謝するようになる。 この図式で表す内容を簡単に説明すると次のようになる。 Science で我々の世界を説明・予測することで、Engineering で活用可能な知識を生み出す Engineering:課題解決に科学的知識を活用することで実用性を生み出す Design:実用性(Utility)を最大化することで我々の行動変容を生み出す Art:我々の行動変容を批評することで新たな認識を世界に生み出す 他ドメインを活性化させる通貨を各象限が発行することで、創造性のエネルギーが循環し、イノベーションが促されるのだとNeri氏は言う。 この図式を前提にすると、現代において、イノベーションが生まれにくいと言われる理由も何となく見えてくる。 以下は、私が前に、リチャード・フロリダ著書の「クリエイティブ資本論」についてのレビューを書いた際の内容だが、リチャードはこの本で、KCCの循環を回すための基盤について述べているとの視点で読むこともできる。 人間のクリエイティビティ(創造性)が経済発展のカギとなる。字面だけでは、そんなの当たり前だろと一蹴りしてしまいそうであるが、その創造性たるものを一人ひとりから引き出す、または醸成させるためには、どうすれば良いのか?──と、聞かれると、具体的な答えを返せるだろうか。この問いするひとつの答えとして、著者のリチャート・フロリダは、「クリエイティブ契約」として、一種の社会契約を提唱している。 近年の経済活況の背景として「クリエイティブ・クラス」という新しい経済階層の台頭がある。クリエイティブ・クラスとは、「意義のある新しい形態を作り出す仕事に従事している階層」、すなわち、エンジニアリング、建築、デザイン、芸術、音楽、教育等に関わる人々を指す。このような人々の経済機能としては、新しい発想、技術、作品をつくりあげ、新たな経済価値を世に生み出すことである。米国の被雇用者全体の約3分の1(約4千万人)がこの階層に属し、彼らが生み出す富は、米国の被雇用者所得の半分を占める1.7兆円にも及ぶという。米国の経済成長と都市の発展には、如何にクリエイティブ・クラスを惹きつけ、支援し、育む環境を提供できるかがカギだとフロリダは主張している。 フロリダは、クリエイティブクラスが労働人口の約40%以上を占める都市には、経済成長の3つのT、「Technology(技術)」「Talent(才能)」「Tolerance(寛容性)」が備わっていることを実証研究で示した。3つのTの全てが1箇所で提供されることが有能なクリエイティブ・クラスを惹きつける磁力を生み、都市を繁栄へと惹きつけるのだという。 一方、クリエイティブ・クラスという新たな階層の拡大が経済を興起をもたらすことは事実だが、伝統的なコミュニティを中心とした都市との経済的格差を急速に進行させている。この課題に対して、未だスタジアムや博物館の建設といった方途で、都市の豊かさを示そうとする行政の施策を強烈に批判しており、クリエイティビティが創出される環境づくり、新たな制度の必要性を主張する。この主張が、本書の最大のエッセンス、「クリエイティブ契約」である──(具体的な内容は書籍で読んでほしい)。 フロリダの提唱は非常に興味深い。翻って、日本経済にこの論証を適用できるかという点については、日本では未だに終身雇用、企業への帰属意識が高く、多民族国家の米国に対して「Tolerance(寛容性)」という点でも遥かにベースが劣る。フロリダが提唱する「クリエイティブ契約」が、日本においても、唯一の経済発展の方途だとすると、そのインストールのためには、国家としてどのような戦略が必要となるだろうか──。 ※もちろん、Science to Designの橋渡しも考えられるが、ここで注意したいのはこれはあくまでも技術(Technology)を前提とした図式であることだ。A(応用可)/NA(応用不可)を区別している点は注意したい。 KCCの循環はCG業界から学ぶのも良い? さて、KCCの循環を考えた時、真っ先に、参考として思い浮かんだのがCG業界の動向だ。 先日、Los Angeles Convention Centerで開催されたCG技術に関するトップカンファレンスであるSIGGRAPH2019(SIGGRAPHの説明は割愛するが、興味がある方は調べてみてほしい)に参加したのだが、まさにこの場ではKCCが高速に回転している。 公式サイトのセッション構成からも分かるように、KCCの4象限が当たり前のように入り乱れている。このトップカンファレンスでは、Disney ResearchやAdobe Researchといった企業の研究組織から、MARVEL STUDIOといったプロダクション、UnityTechnologies、Unreal Engineといったゲームエンジン開発会社まで、当たり前のように4象限を横断しているプレイヤー達が、デモ展示や技術論文発表、最新のCG作品の発表を行う。加えて、トップレベルの研究を行う大学の研究室による技術論文発表などもあり、1日あたり80セッション程度が開催される。5日間の開催期間中は、アートからテクノロジーまで熱い議論が交わされていた。 ゲームや映画制作においては、各領域の専門家の連携が必須である(連携してコミュニケーションしないとそもそも制作できないので)ことが当たり前なので、そりゃ、もちろん、脱専門的な態度が根付いているのだが、他業界から見ると割と特殊な状況に見える。アートペイント担当者がDeepLearningセッションに参加していたり、AI研究者がアートセッションに参加している姿はまさに理想的な状況だ。コピーライターやアートディレクターが,Deep Learningセッションを熱心に聴いていたらどんなに未来を感じるだろうことか.. Pixer 作品が、毎回、世の中の期待を超えていくのは、各領域へのリスペクトと領域間の密な連携の賜物ではないかと思う。この点については、別の機会に書いていきたい。 最後に せっかく、変動の時代に生きているのだから、もう少し世の中のクリエイティビティのエネルギー循環に貢献するような活動をしたいと思う方は少なからずいるだろう。瞬きする間も無いぐらいに世界は動いているけれども、多くの業界では、KCCの循環が明らかに停滞している。クリエイティビティを掲げる企業は多いが、その実情はまだまだ各領域が水平分断しているのではないだろうか―。 今後、Enginneringの民主化は加速していくので、誰にとっても基礎装備となるだろう。 Enginnering+Designを主軸に"Art to Science"までアプローチできる人材に、ますます注目と期待が高まるかもしれない。 既に、コンサル業界でも"問い"だとか"課題発見力"だとか言っていることかも想像できる。4象限のピボットは明らかに茨道だが、最前線で活躍する人達にとってはスタンダードとなってきている。 個人的には、会社に求められずとも、独学で作りたいものを作っている人の方が、呼吸をするようにKCC循環のコツを掴んでいるように感じる。 さて、脱専門的であることがスタンダードな時代で、あなたは、この瞬間に何ができるだろうか。

Nature Sense – Harmonious relationship between Human and Nature.

毎年、4月になるとミラノの風が恋しくなる。 今年は、4月17日~22日の期間で、ミラノ国際家具見本市(Salone del Mobile Milano)が開催された。 ミラノ市をあげての当イベントは、家具メーカによる新作の発表のみならず、市内中で無数のデザイン・アートイベントが催され、ミラノ・デザイン・ウィークと称される。 気づけばミラノ・サローネも、3回目なのだが、私にとって、東京でのループを抜け出して脳細胞に刺激を与える貴重な時間となっている。 家具以外にも、デザイン・アートの祭典としての見どころは数え切れないのだが、特に、日本企業のインスタレーション作品がアツい。作品の空間設計と体験としてのクオリティと解像度の高さには、毎年、心の高揚を覚える。 ここでは、Salone del Mobile Milano 2018で展示されたインスタレーション作品の中から、特に印象深かった2作品「LIMITLESS-CO-EXISTENCE」「The Flow of Time」を紹介したい。 https://www.youtube.com/watch?v=6yRz59jebrk https://www.youtube.com/watch?v=wAiICAtUlNU ──普段は、テクノロジーを嗜好する私だが、デザイン領域での思考と表現の幅の限界を感じている。 スペキュラティブ・デザインへの着目の一方で、”未来”という言葉は”死語”、そんな声も聞こえる。今、デザイン・アート領域で真新しい体験を生み出すには、何を思索の入り口とすれば良いのか──。 この問いへの応答として、日本人ならではの「NATURE SENSE」(ここでは、自然の「動」を捉え変換し再構成する自然知覚力と造形力と定義する)を考えてみたい。 LIMITLESS-CO-EXISTENCE | LEXUS DESIGN EVENT 2018 毎年、ミラノデザインウィークで楽しみなイベントの1つにLEXUS DESIGN AWARD / EVENTがある。LEXUSのデザイン思想をテーマに、AWARD/EVENTを開催しており、今年で11回となる。今年のテーマは、「CO-(共に)」。全く異なる個の融合と調和により、既成概念を越えた新しい価値を生み出そうとする、LEXUSのデザイン思想の1つである。 (個人的な話だが、当アワードで、私が手がけた泡の照明がショートリストまで残った。残念ながら受賞は逃したのだが..) 今回のインスタレーションでは、「CO-(共に)」により、生み出される「無限の可能性を秘めた(LimitLess)な未来」をインスタレーションで表現している。 インスタレーションを担当したのは、日本の建築家・スペースデザイナーの市川創太氏。新たな建築の表記法を探求するdNA (doubleNegatives Architecture)の中心人物として,自動生成による建築プロジェクト等を実践する。 市川氏の過去の作品で、個人的に記憶に新しいのが、三上晴子さんとの「gravicells[グラヴィセルズ]-重力と抵抗」 ──普段、我々が意識していない重力という普遍的な存在に身をもって対面することができる作品は、メディア・アートを志すものに新鮮な視点を与え、テクノロジー・アートおける表現の限界を拡張した。 「CO-(共に)」を抽象的に表現した「LIMITLESS-CO-EXISTENCE」では、天井から無数のストリングが1万2千本吊り下げられており、1点の光源が満遍なくストリングを照らしている。満遍なく照らされたストリングは、完全なる共存と調和により創り上げられた世界を表現している。 Grand Seiko - THE FLOW OF EXISTENCE 2作品目として、紹介したいのが「グランドセイコー」の「THE FLOW OF EXISTENCE」である。 グランドセイコーはミラノサローネは今年が初参加。 インスタレーションは「TAKT PROJECT」が担当し、グランドセイコーの独自技術である「スプリングドライブ(※)」の思想を伝えるインスタレーションを展開した。インスタレーション空間の核となっているが、TAKT PROJECTの出世作品、アクリル製の透明なオブジェ「COMPOSITION+」である。 空間に12本配置されたオブジェには、ムーブメントが封入されており、オブジェの背後には、時が移いゆく映像が投影されている。透明なオブジェを覗き込むと、ムーブメントの部品と映像が融合した様が見える。とオブジェ内の複数の部品からは微小な光が、時を刻むスプリングドライブそのもののエネルギーの存在を暗示する。 オブジェのコンポジションと映像の美しさが見どころである。見事に物質と映像の境界がグレースケール化しており、インスタレーション空間全体が、正確に時を刻み続ける「スプリングドライブ」の世界観を伝えるメディアとして成り立っていた点が印象深い。 ※スプリングドライブ・・・・機械式時計に用いられるぜんまいを動力源として、クオーツ式時計の制御システムである水晶振動子からの正確な信号により制度を制御するセイコー独自の駆動機構(公式サイトより引用) https://vimeo.com/267081124 NATURE SENSE」:Harmonious Relationship Between Human and Nature ──普段は、テクノロジーを志向する私でさえ、デザイン領域での思考と表現の幅の限界を感じている。スペキュラティブ・デザインへの着目の一方で、”未来”という言葉は”死語”、そんな声も聞こえる。今、デザイン・アート領域で真新しい体験を生み出すには、何を思索の入り口とすれば良いのか──。 この問いへの応答として、日本人ならではの「NATURE SENSE」(ここでは、自然の「動」を捉え変換し再構成する自然知覚力と造形力と定義する)を考えてみたい。 今回の2作品や過去のサローネでのインスタレーション「time is time(CITIZEN)」、「S.F_Senses fo the Future(LG)」、「New Spring(COS)」など、話題になった作品には共通点がある。それは、「自然を感じる」こと── もう少し具体的に言うと、作品、人工物と対峙した際に、私達が潜在的に兼ね備えている自然観と目の前の人工物が重なることだ。目の前にあるのは、人間が作った人工物なのだが、私達の記憶と身体はそれを「自然」と錯覚する。人工物と自然の境界線の曖昧さに、新鮮さと驚き、一種の共鳴を感じるのだ。 https://www.youtube.com/watch?v=QdziXc2W_4k このような体験設計は、日本人の得意分野だと個人的に感じている。日本という島国の独自の自然環境は、八百万神や古来の我々の宗教観を生み出し、日本人ならではの「自然観」を我々の記憶や遺伝子に継承してきた。歌川広重が、雨を描写したように、文化や芸術ともつながり表現にも影響を与えている。 この「自然観」をベースとして、自然の動を捉え、再構成する自然知覚力が制作に対して豊かな示唆を与えてくれるのではないか。 これを「NATURE SENSE」と呼び、ステレオタイプから脱皮した表現に繋がるメソッドになると考えている。 今回は、主観でタイピングを走らせているのだけれども、これから、もう少し具体的にNATURE SENSEを考えていきたい。

越後妻有トリエンナーレ | 大地の芸術祭 | * In Nature

お盆休みに、越後妻有アートトリエンナーレに行った。 越後妻有アートビエンナーレは、2000年から始まった芸術祭で、今年で6回目の開催となる。芸術祭の舞台である十日町市や津南町の里山の風景とともに芸術作品を楽しむことができ、ちょっとした夏旅を味わえる 芸術祭のコンセプトは、「人間は自然に内包される」。以前から考察を重ねている、Nature Sense(自然の動を捉え再構成する自然知覚力) とも重なるコンセプトであることから、自然知覚力をベースとした創造性を探る目的も頭に置きつつ、以下の5箇所を廻った。 越後妻有里山現代美術館 [キナーレ] 清津峡渓谷トンネル磯辺行久記念越後妻有清津倉庫美術館絵本と木の実の美術館農舞台 ここでは、越後妻有里山現代美術館と清津峡渓谷トンネルの作品の一部を紹介したい。 越後妻有里山現代美術館 [キナーレ] 初めに訪れたのは、越後妻有里山現代美術館[キナーレ]。 まず、入り口から目に入るのは、純粋幾何形体正方形の美術観の佇まいと中心の池。 コンクリート打ちっぱなしの人工物の回廊に囲まれた大きな池の景観そのものが大地の芸術祭のコンセプト「人間は自然に内包される」とも重なる。 この池そのものを活用して作品をつくったのが、LEANDRO ERLICH(レアンドロ・エルリッヒ)である。1Fからは池の底になにかがプリントされている、ぐらいにしか思わないのだが、美術館の2Fのある一点から池を観ると作品が顕になる。回廊に囲まれた池の水面に美術館の建物や空が鏡のように映し出される。 「空の池」の背景には、仏教の「色即是空(しきそくぜくう)」という考え方がある。 「この世に存在するすべてのもの、その本質は実体のない仮の姿であるということ」を表現している。 今日は、雲だが、池に反射するのは晴れの空。空が映し出された池はフェイクであり、実体の無い空(くう)である。仏教におけるリアリティの概念を参照している。レアンドロ・エルリッヒらしい、だまし絵の原理で構成された巨大なインスタレーション。 大地の芸術祭に行ったら鑑賞必須の作品の一つだ。 清津峡渓谷トンネル 次に向かったのは「清津峡渓谷トンネル」。 北京の建築事務所であるMAD Architectsによるトンネルのリニューアルを終えたばかり。全長約750mのトンネルを進みながら、自然の5大要素(木・土・金属・火・水)をコンセプトにした建築空間を楽しめる。 特筆したいのは、第二観景台の「The Drop」と、第四観景台の「Light Cave」だろう。 「The Drop」は「火」を象徴したインスタレーションである。火のように赤いライトが水滴のような形状の凸鏡面体を照らす。凸鏡面には渓谷の景観が映し出されており人工物と自然の交差が顕になる。 「Light Cave」は観ての通り「水」を象徴する。トンネルの最終地点の第四観景から展望できる渓谷の景観が天井の鏡面によって反射され、さらに床に張られた水面にも映し出される。水面のゆらぎが無い状態だと、MADの公式サイトあるような詩的で荘厳な空間を楽しむことができるだろう。 MADによる清津峡渓谷トンネルのリニューアルの狙いは、芸術と自然の一体により地域社会を活性させることだ。トンネルのリニューアルとともに、これまでの清津峡渓谷にはなかった文化の胎動を感じることができたのは、ある意味、私自身にとっても励みになった ──いつも思うのだが、芸術鑑賞は、まるでリトマス紙のようだ。今この瞬間の自身の考えや反応は、まるでどうこれまで生きてきたか、生きたいか、自分自身の根っこの部分との対話につながる。 * in Nature | ワイルドカード イン ネイチャー 大地の芸術祭を巡って感じたのは、創造性(クリエイティビティ)にとって、「自然」は「万能薬(*/ワイルドカード)」だ、ということ。 自然の中では、眼の前のすべてが「生(なま)」"なまもの"を扱うってとても難しいが故に、我々の創造性(クリエイティビティ)が試されると思う。 都市部でテクノロジーに囲まれて生活すると即効性、最適性、論理、均一化のベクトルを強く感じる。それは多分悪いことでは無いと思うけれども、自然環境に身を置くことで得られる感動を、都市部ではなかなか得られないという寂しさがある。 都市部と距離を置くだけで、自然とともに生まれる土着文化や感じたことのない"さざ波"と出会うことができる。 さて、このようなエネルギーを東京のような課題特化型都市に逆輸入するためには、あなたは、この東京で、どのような"なまもの"を発見し、そして、何ができるだろう?

東京から世界へ メディアカルチャーの「これから」を発信する ─ MECA編 ─

はじめに 今年の2月はメディアアートを探求するものにとっては激アツな月と言えよう。何故かと言うと、Media Amnbition Tokyo、MeCA(ミーカ)、DIGITAL CHOC といったメディアアートの大規模展示が、同時期に東京都内の各所で開催されるためだ。 また、裏では「1990年代生まれが表現する現代のGrayscale」というテーマで早稲田合同制作展」も開催される。 早稲田の展示では、情報技術の発達とともに、徐々に透明化、グレースケール化しつつある、生や死、人工と自然などの狭間の表現を試みている。 ちなみに、作品制作はドミニク・チェンさんの研究室の学生さんとのこと─。 生と死のテーマは私も制作テーマとしてピックアップしたこともあるので、是非、観てみたい。私個人としては、スペクタクルとしての期待以上に、鑑賞を通じて、テクノロジーとともに変容する我々の社会、文化、自然に対して、あれこれと思考実験できることと、社会の潮流を再認識し我々の未来を思考する時間、きっかけとモチベーションが得られるのが嬉しい。 MeCA | Media Culture in Asia”A Transnational Platform 本日は、今年から始まった「MeCA | Media Culture in Asia”A Transnational Platform」を巡った。 MeCAは国際交流基金アジアセンターと、一般社団法人 TodaysArt JAPAN AAC TOKYO の両者によって開催されているイベントである。急速に発展を遂げているアジアのクリエイティブシーンのさらなる底上げと、アジアの次世代の成長促進がこのイベントの狙いといったところか─。 今回は東南アジアのメディアアートシーンを牽引している WSK(ワサック)、日仏の文化事業デジタル・ショックなどのメディアアートフェスティバルから計8作品が展示されている。 読後感はどの作品も濃厚であったが、ここでは、特に印象深かった3作品を紹介したい。 Tad Ermitaño -Spinning Jimmy v. 2.0 はじめに紹介する作品は、フィリピンのメディアアーティストのTad Ermitaño氏(1964-)による作品「Spinning Jimmy v.2.0」である。 彼は80年代後半にかけてメディアアート界に重量な影響を与えた作家であり、実験的なビデオアートを通して人間と機械を取り巻く構造関係を浮き彫りにする作品が多くみられる。 彼のプロジェクトでは、メディア技術を用いて時間軸と空間の制約を解放し、我々人間の聴覚や視覚を騙すことでaesthetic(美的な)な体験を生み出すところが特徴的である。 目の前には、ディスプレイが設置された自動走行車が置かれている。ディスプレイ内では、Jimmyという名の人物が何処と無く車庫のような雰囲気の空間をうろうろしている。Jimmyが車庫の中心まで歩くと、不意に振り返り、勢い良く壁めがけて走り出し、壁を思いっきり押す。すると、Jimmyが押した力が自動走行車に伝わったかのように、台車が押した方向へ少しだけ動き出す─。 たった一人の人間、Jimmyが、巨大な壁(ここでは制度的な力を想定している)に全エネルギーをかけて打つかる光景─、革命の起爆剤としての「メディア技術」へと思考をリンクさせられた、──2010 -2012年にかけて発生したアラブの春が記憶に新しい。 少数のクリエイティブ・クラスがメディア技術を使いこなしたことを期に、中東で長年続いてきた独裁政権がドミノ倒しになったのが事実。時間と空間の制約を超越し、人間を中心とした運動体に巨大な遠心力と波及力を与えうる存在としての「メディア技術」の駆動力、誰もが予想していなかった方向へ運動体を導く制御不能性、暴走性を考えさせられる。 坂本龍一+高谷史郎「WATERSTATE 1(水の様態1)」 次に紹介したいのは、坂本龍一氏と高谷史郎氏、YCAMによる音響彫刻作品の「water state 1(水の様態1)」である。お二方によるインスタレーション作品はICC(IS YOUR TIME)でも展示されている。 かねてから「水」を作品のモチーフとして扱うことに挑戦をしたいと考えていたようで、YCAM InterLab とのコラボレーションを期に制作された作品が「water state(水の様態1)」である。 大量の水滴を自在にシーケンス制御して落下させる装置を YCAM InterLab が開発。この装置により水が見せる表情を水そのものを使って表現することを試みている。 今回の展示では、アジア地域の気象データを元にサウンドを構成しており、サウンドとともに、エンドレスに多様な表情を見せる水面パターンはいつまで眺めていても飽きることはない。東洋的な審美性を感じる。 生命の構成要素の根幹ともいえる「水」という存在は、時には我々に寄り添い心身のリズムを整える。他方では東日本大震災のように猛威として我々の生活を一変させる破壊力も兼ね備えている。 「water state 1(水の様態1)」では、自然をコントロールしうるテクノロジーへの危惧というより、どんなに技術が発達しても、我々人間は、どこか潜在的に自然との関係性を欲しているのだと感じさせられる。自然と人との調和を感じさせる体験を技術で擬似的に作り出してしまう程、自然と向き合うお二方の制作姿勢に感嘆した─。 GUILLAUME MARMIN – TIMÉE – 最後に紹介したいのは、フランス人アーティストのGuillaume Marmin(ギヨーム・マルマン)氏によるインスタレーション作品「ティマイオス」である。リヨン天体物理学研究センターの協力で制作された。 題と同題のプラトンのティマイオスの対話篇からインスパイアされた作品だ。プラトンは同書の中で、天体の運動の規則性等についての考察を展開し「天球の奏でる音楽」と名付けた理論を提唱している。本作品は、このプラトンの主張を参照している。 暗室に設置されたスペクタクルからは、プラトンの「天球の奏でる音楽」から着想された音楽が奏でられる。音楽に連想して空間に放たれる光線束が、我々の聴覚と視覚に圧倒的な共感覚を与える。古代ギリシャに生きたプラトンは、頭上に広がる天体を眺めて、この暗室で奏でられるような「天球の音楽」を聴いていたのだろうか─。 繰り返しになるが、どの作品も読後感は濃厚。現代のメディア技術と社会、文化の関係性、自然と人間、テクノロジーが調和するということとは一体、どういうことなのかなど、十分に思考実験ができる。 是非とも展示期間中に体感いただきたい。

東京から世界へ メディアカルチャーの「これから」を発信する ─ Media Ambition編 ─

Meca(ミーカ)に続き、2月の目玉展示の1つ、MediaAmbtion2018を観に行く。 MediaAmbitionは、今年で6回目となる。今年も参加アーティストは、豪華で、Rhizomatiks、チームラボ、WOWといった常に先進的な表現開発に挑むクリエイティブ集団、脇田先生や落合先生などアカデミックなバックグラウンドからも参加している。 個人的には、毎年、参加アーティストが固定されてしまっている点が気になるが。運営側は大変になるが公募型にした方が、メディアアーティストの挑戦と成長を促す展示になるのではないかと思う。 また、年々、アトラクション的要素が強めで本質が?といった作品が多くなってきていることから、メディアアートを研究、実践する人にとっては、少し物足りない印象を受けるかもしれない。ここでは、展示作品の中から特に表現が卓越していた1作品を紹介したいと思う。 Montagne, cent quatorze mille polygones(山、11万4千個の多角形)| Joanie Lemercier(ジョアニー・ルメルシェ) Joanie Lemercier は、フランス、ブリストルを拠点とするビジュアルアーティスト。プロジェクションマッピングの技術で世界的にも群を抜いているビジュアル・レーベル、AntiVJ のメンバーでもある。 最近は、高圧ガスで超微粒子の水を空中に噴霧することでスクリーンを作り出し、まるで空中に映像が投影されているかのような新しいメディア表現にも挑戦し話題になった。 https://www.youtube.com/watch?v=FSdNKmeYJT4 目の前に広がるのは山脈に囲まれた谷。時間とともに季節や日の当たり方が変わり、様々な表情を見せる。一見すると非常にリアルスティックな山脈と谷だが、実は我々が観ているのはアルゴリズムで描画された2次元のメッシュである─。 メッシュの表面の光の陰影の変化が、我々の脳に錯覚を起こし奥行きを感じさせる。 認知科学的観点で捉えると、線に反応する脳細胞と、奥行きを感じさせる脳細胞が存在しており、互に関連することで我々の知覚システムが成り立っていることが、作品を通してデバッグできる点が、非常に面白い。 今後のジョアニーの制作活動はトレースしていきたい。

20th JAPAN MEDIA ARTS FESTIVAL

はじめに 今年も文化庁メディア芸術祭が開催された。今年は、国立新美術館ではなく、NTTインターコミュニケーションセンター、東京オペラシティ・アートギャラリーでの開催。世界88カ国、地域の応募作品4034件から選ばれた受賞作品が展示された。 メディア芸術祭のアート部門を見てよかったのは、社会に出てからぼんやりとしてしまった、制作に対する自分の姿勢や輪郭を再度確かめられたこと。 今年は、テクノロジーと生命との関係について思考実験できる作品が多かったように思える。 テクノロジーが非物質化に向かう今、テクノロジーは生態系と同様に増殖し続けている。複雑で課題が山積みな現代において、我々は近い将来、もしくは今、この瞬間に、どのような社会課題に直面しており、解決しなければならないのか。作品鑑賞を通して、社会とテクノロジー、そして、我々はどこに向かうのかを考える時間を持てたのも良かった。 Interface Ⅰ https://vimeo.com/163615876 "192個の直流モーターを使って「相互作用する異なる系」の反応を見えるようにしたキネティック・インスタレーション.上下に並んで互いに糸でつながった「綱引き」をする2個のモーターを1組とする垂直方向の構造と,多数のモーターの対を糸の真ん中の位置でつなぐ赤いゴム紐でできた網目状の水平方向の構造が共存している.各モーターは,直結しているガイガー=ミュラー計数管が環境放射線を感知すると駆動する.ノイズのようなランダムな信号によってモーターは突発的に動き,それぞれの糸の動きやゴムの伸縮などが複雑に絡まりあって,赤い網の全体の形が決まる.作者は,同じように互いに影響し合う部分によって全体が決まる複雑な系は,大小の違いはあるものの生物学,社会学,計算機科学,人類学,経済学,そして政治学などあらゆる分野で見られるという.一方で,作品自体は何か具体的なものを参考にしているわけではないため自由に解釈可能で,作品がコンピュータの中で処理される無数の高速な計算と,その結果として現われる静的で秩序立ったデジタル映像の対比を表わしているとも見られる.「過程と結果」や「部分と全体」について改めて考えるきっかけになる作品." 文化庁メディア芸術祭・作品解説より引用 解説: " Interface I investigates the boundary between two interacting systems rendered into the physical. One system is a compound of motors, strings and elastic bands arranged horizontally. The two units face each other vertically (one on the top, one on the bottom). Each motor of one level (top, bottom) is connected to its opponent with a string, meeting in the center. Both motors pull their string in the opposite direction (like in a tug of war). At the junction of the strings, a mesh of elastic bands connects the string to its neighbours. The mesh couples each element

海外出展で予想外のトラブルに見舞われたら -France/Paris編-

はじめに 海外で作品の出展経験がある方は、一度は何かしらのトラブルに遭遇したことがあるのではないだろうか。私もその1人である。 電気を使う作品ならば、電圧が足りなかった、むしろ過剰すぎた、作品の素材として自然の天然素材を使った場合は、空港での検疫に引っかかり持ち込めない、ガラスを使ったプロダクトなら、輸送中のトラブルで破損してしまった、展示会場でのアクシデントで破損してしまった等など、どんなに入念に準備をしても、何かとトラブルは発生する。 今回のまとめは、どちらかと云うと、準備不足や想像力の欠乏によるトラブルといってしまえば終わりなのだけども、意外と同じ経験しているデザイナーが多いので、どんなトラブルがありどう対処したのかを文章として残しておきたい。 ParisDesignWeek2017 / Masion&Objetでのハプニング 9月上旬にフランス・パリで開催されたParisDesignWeek2017 / Masion&Objetの若手向けの企画展、Meet My Projectでの出展のためにパリへ向かった。 パリでの展示会場は11区のロケット周辺。展示会場周辺は、割りとカフェやレストランが多く、観光客というよりかは地元の人たちで昼間も賑わっている。 凱旋門やシャルゼンゼ大通りのような「ザ・パリ」な地区からはだいぶ離れているため、デザインウィークを回る側からすると行きにくいのではという印象。 それはさておき、作品の設営をすべく展示会場に向かった。プロダクトの事前郵送は無し。照明は持参した。割れ物なので、宿から会場まで慎重に運ぶ。街中はテロ対策の厳重警戒態勢。ダンボール箱を片手に地下鉄に乗り運ぶまでに何度もパリ市民に不審がられてしまったがなんとか会場に辿り着く。 会場の中はそこまで広くはないが、空間としては天井突き抜けのコンクリートうちっぱで通り沿いも全面ガラス。作品を飾るには申し分の無い空間。会場に入ると、急ピッチで現地スタッフが会場準備を進めていた。 自分も作品設営をすべく、手荷物として運んでいたダンボール箱を開けてみる。 まずは照明のガラスを確認。梱包材を名一杯詰めていたため、傷一つ無い。ひとまずはガラスの破損が無いことを確認できて安心する。 次に泡の制御とLED駆動モジュールを確認する。外観を見たところ回路の破損は無さそうだが、動作確認をしなければな。コンセントタイプをフランスのC型にするため、コネクタをつける。 そして、小型医療用ポンプから空気を送るためのガラス棒を取り付けるために、別に梱包していたガラス棒を取り出す。・・・・・え、、、なんかガラス棒短くないか