E.A.T. の活動から芸術と技術の創発を捉え直す

なぜ、今、E.A.T. に着目しているのか? 「芸術と技術」について改めて考えている。 さて、「芸術と技術」(或いは、芸術と科学)の言葉を遡ると、20世紀初頭の「未来派」のその萌芽があり、現在においては、例えば、Rhizomatiksをはじめとして様々な組織や活動が生まれており、「芸術と技術」から派生される新たな先端表現やその魅力は社会に大きな影響を与えている。そうした活動を辿っていくとExperiments in Art and Technology(以下、E.A.T.)の存在があり、決して無視はできない理念の根源、源流の1つであると言っても良い。 ここでは、E.A.T.についてまずは概略程度にみていき、その活動の変遷を追っておきたい。 1960年代は、社会、文化、テクノロジーにおいて大きな変化が見られた時代であり、芸術と技術の交差は目覚ましい発展を遂げた。この変革期において、現代美術において革新的な素材と主題へのアプローチで知られるロバート・ラウシェンバーグと、芸術的な協働に対する先見の明を持っていたベル電話研究所のエンジニア、ビリー・クルーヴァー、そして、創的な演劇作品で知られる、ロバート・ホイットマンという重要な人物がいた。 彼らの協働と化学反応が、E.A.T.の設立へとつながっていく。 E.A.T.は、ニューヨークを拠点として、美術、ダンス、電子音楽、映像など幅広い表現ジャンルを横断し、アートとテクノロジーを結ぶ数多くの実験作品を世に発信していった。彼らの代表的なプロジェクトとして、40名もの技術者たちが参加して、1966年に行なわれたイヴェント「9 evenings : theatre and engineering(九つのタベー演劇とエンジニアリング)」、1968年のブルックリン美術館における「サム・モア・ビギニングズ展」の企画、1970年の大阪万国博における「ペプシ館」などがある。さらには、最盛期には数千名もの会員を擁しており、E.A.T.のコンセプトや精神は、その後1980年代以降の「芸術と科(Art and Technology)」の分野に大きな影響を与えたと言っても過言ではない。 1970年代半ばに、その活動は終止符を打ったが、E.A.T.が、芸術家とエンジニアが協力して新たな可能性を探求するための環境を醸成していたことは間違いなく、その足跡は、現在、芸術と技術を探求するもの、可能性を見出すものにとっては、追認すべき活動だと、私は考える。 そこで、本稿では、E.A.T.の活動を追いつつ、現代における「芸術と技術」にまつわる諸課題を捉え直し、己の創作活動などへの態度のヒントを得ていきたいと思う。 E.A.T.の成り立ちとは? E.A.T.は、ロバート・ラウシェンバーグ(芸術家)、ビリー・クルーヴァー(エンジニア)、ロバート・ホイットマン(芸術家)によって、芸術家、エンジニア、科学者の間の協働を促進することを目的として設立された。彼らは、この学際的な相互作用が社会全体に大きな利益をもたらすと信じていた。 ここで、中心人物の1人であるビリー・クルーヴァーに注目したい。 ビリー・クルーヴァーは、スウェーデンのストックホルム王立工科大学で電子工学の学位を取得し、アメリカではバークレイにあるカリフォルニア大学でも同様の専門知識を深めた。1960年代、彼はニュージャージー州マリーヒルに所在するベル電話研究所で勤務し、レーザーのノイズ計測器の開発や電界強度と磁気強度の比較研究に従事していた(※1)。 その一方で、彼はニューヨークにおける現代アートの急速な発展に目を向け、多くの先鋭的なアーティストとの交流を通じて、芸術界の新たな動向を肌で感じていた。これにより、アーティストたちの創造的なビジョンを実現するための手段として、自身の新技術に関する知識が有用であることに早い段階で気付くようになったのである。 また、彼は新しいテクノロジーの発展と、その技術が個々人にとってより望ましい形で普及していくための力について深く考察していた。1959年発表の論文『人間とシステムについての断章』において、彼はエンジニアや科学者が、自ら開発するテクノロジーやその進展する方向性に対して全面的な責任を負うべきであると主張している(※1)。すなわち、テクノロジーは一方向に固定されるものではなく、常に変化と多様な可能性を秘めたものであることを、科学者たちは認識すべきだという考えであった。このような考え方が、E.A.T.の「テクノロジーを人間的にする(make technology human)」の大きな理念に接続され、芸術と技術の融合は知的・文化的な意義のみならず社会的・倫理的にも価値ある「善」であるとの確信につながったと考える(※1) しかし、エンジニアたちは、長年にわたる正式な教育を通じ、科学特有の用語や方法論に慣染み、その結果、画期的な発見や発明がたとえあったとしても、それらの貢献はしばしば暗黙の了解による学術システムの枠組み内に留まってしまう傾向があると指摘する。 対して、アートの領域はこれらのシステムの外に位置しており、アーティストの発想は既存の西欧思想の枠組みを超えたり、大きく再構築したりする柔軟性を持っている。実際、彼にとってマルセル・デュシャンがレディメイドとして提示した雪かきシャベルは、単独の行為で伝統的な芸術概念の壁を打破しうる力を象徴していると評していた。エンジニアが脱領域的な態度を体得するためには、アーティストとの共創が突破口となると考えていたのである。 Billy KLÜVER(1927〜2004) 1966年頃、彼はすでにエンジニアとして、ジャスパー・ジョーンズ、ロバート・ラウシェンバーグ、アンディ・ウォーホル、イヴオンヌ・レイナーら著名なアーティストとの共同作業に従事していた。この経験から、アーティストは知的自由とそれに伴う責任感をもって、個人にとって役に立つような新しいテクノロジーをかたちづくることができるということを実感したという。 この経験に基づき、彼はアーティストが最先端のテクノロジーを活用して作品を制作すること、そしてそのテクノロジーを開発するエンジニアや科学者に直接アクセスすることの双方が極めて重要であると認識した。そして、その最も効果的な方法として、アーティストとエンジニア/科学者が1対1の関係で協力し合い、それぞれの専門知識を持ち寄るコラボレーション、共創のかたちを見出したのである。この発想が、その後の、E.A.T.の基本的な運営理念となり、組織の存在理由を形成する根幹となったのである。 このように、E.A.T.は、単なる芸術運動として統一された美学を持つのではなく、むしろ実践的で促進的な役割を果たすサービス組織として構想されたのである。 E.A.T.の設立の背景には、当時の時代状況も影響している。冷戦や軍事的な思惑が芸術的野心と絡み合うこともあった時代において、テクノロジーの変化から個人が分離していくという状況を探求したいという願望も存在していた。創設者たちの多様な背景、すなわち2人の芸術家と1人のエンジニアが当初から関与していたことは、バランスの取れた視点を保証し、分野を超えたコミュニケーションを促進する上で不可欠であった。 芸術とテクノロジーの協働を通じて社会に貢献するという考えは、単なる芸術的革新を超えた、より広範なビジョンを示すE.A.T.の核心的な理念であったのだ。 主要人物と活動拡大の根拠について E.A.T.の発展と活動には、4人の創設者以外にも重要な役割を果たした人物が数多く存在した。弁護士のフランクリン・コニグスバーグは、法人化の手続きを支援し、スーザン・ハートネットは、E.A.T.の事務局長となり、後に芸術家とエンジニアの関係を担当した。クラウディオ・バダル、ラルフ・フリン、ピーター・プールはスタッフとして加わり、事務所、作業エリア、機材倉庫、会議エリアを含むロフトスペースの改修に貢献した。特にラルフ・フリンは、「9イブニングス」のために製作された技術機器の芸術家による使用を支援する役割を担った。 エンジニアのロビー・ロビンソンとパー・ビヨーンは、音と光の変調、特殊な録音、電子回路に関するプロジェクトで芸術家を支援するためにボランティアとして参加する。ジム・マギーとディック・ウルフは、パネルディスカッションのための音響切り替え、テレビ投影、プロジェクターと音源の制御を組織するのを手伝った。弁護士で調停者のセオドア・W・キールは、E.A.T.に熱心になり、資金調達のアイデアを含むアドバイス、支援、サポートを提供し、後に実行委員会の委員長となった。ジョン・パワーズは正式に理事会の議長に就任した。ウォルター・H・アルナー、リチャード・ベラミー、ルービン・ゴレウィッツ、マリオン・ジャヴィッツ、ハーマン・D・ケニン、ジェルジ・ケペス、エドウィン・S・ラングサム、ポール・A・ルペルク、マックス・V・マシューズ、ジェラルド・オーデオーバー、シーモア・シュウェバー、シモーヌ・ウィザーズ・スワン、マリー=クリストフ・サーマンも理事会のメンバーであり、様々な分野からの幅広い支持を示した。E.A.T.ニュースの編集者となったジュリー・マーティンは、コミュニケーションの重要性を強調している。ローズ・ペトロックは事務アシスタントを務め、ピーター・プールは技術情報、図書館、研究の責任者であり、マッチングと技術サービスも監督した。フランシス・メイソンはE.A.T.の暫定社長を務めた。 芸術家のジョン・ケージ、イヴォンヌ・レイナー、ルシンダ・チャイルズ、デボラ・ヘイ、デビッド・テュダー、スティーブ・パクストンなどもグループと関わっていた。注目すべきエンジニアには、ベラ・ジュールズ、マックス・マシューズ、ジョン・ピアース、マンフレッド・シュローダー、フレッド・ワルドハウアーなどが含まれる。このように、E.A.T.の成功は、創設者だけでなく、芸術、テクノロジー、法律、行政といった多様な分野の専門家からなる広範な支援ネットワークに支えられていた。9イースト16番街のロフトスペースの設立は、管理、技術作業、会議のための中心的な拠点を提供し、E.A.T.の運営能力にとって不可欠であった。 このように、単なる、Collectiveの範疇ではなく、大きな組織体として、その活動を拡大していった様子がうかがえる。 芸術と技術が生み出した新しい景色とは E.A.T.は、その使命と影響を示す重要なイニシアチブを数多く世に発信している。 「9 evenings : theatre and engineering」(1966年10月) ニューヨークの第69連隊武器庫(そこはレキシントン街と25丁目の角にある広大な空間であった)で開催されたこのパフォーマンスシリーズは、E.A.T.の最初のプロジェクトであり、極めて重要な出来事であった。10人の前衛的な芸術家とベル電話研究所の30人のエンジニアが協力し、参加した芸術家には、ジョン・ケージ、イヴォンヌ・レイナー、ルシンダ・チャイルズ、ロバート・ラウシェンバーグ、ロバート・ホイットマン、デビッド・テュダー、デボラ・ヘイ、スティーブ・パクストン、オイヴィン・ファールストローム、アレックス・ヘイなどがいた。パブリシティ・キャンペーンも行っていたことから、毎晩駆けつけた観客は1500人以上、それまでは前衛的なパフォーマンスを見たことが無い一般の方々が大多数であったらしい。 このパフォーマンスでは、閉回路テレビ、テレビ投影、光ファイバーカメラ、赤外線カメラ、ドップラーソナー、ワイヤレスFM送信機といった新しいテクノロジーが先駆的に使用された。このイベントは、当時の演劇的慣習を超えて、テクノロジーを現代のパフォーマンスの実践に統合しようとする重要な試みと見なされている。 いくつかのパフォーマンスのうち、例えば、ジョン・ケージによる<ヴァリエーションズⅦ>は、「演奏時にリアル・タイムに様々な音を活用する」ということを考え、会場までニューヨーク電話会社が10本の電話線を引き、レストランのルチョーズ、野鳥の情報機関エヴィアリー、コン・エディション発電所、アメリカ動物愛護協会の迷子保護所、ニューヨーク・タイムズ社の記者室、マース・カニングハム舞踊団のスタジオなど市内各所と電話で接続。受話器に付けた磁気マイクがこれらの場所の音を音響操作システムに送り返すという仕組みを作っている。ケージはまたコンタクト・マイクを、仮設ステージ自体に6個、ミキサーやジューサー、トースター、扇風機などの家庭用機器に12個、それぞれ取り付けた。さらに20台のラジオ、2台のテレビを取り込み、2台のガイガー・カウンターも用意。これらにいくつかの発振機とパルス発生機とを加えて音源を揃え、パフォーマンス・エリアの随所に、30個の太陽電池とライトを足首ほどの高さに設置。これらが、パフォーマーたちの動きにつれて、そのときどきに異なった音源を作動させる仕組みを作り、パフォーマンスを行った。 「9 evenings」における経験と協働が直接的なきっかけとなり、ニューヨークのアーティストの間で、新しいテクノロジーを作品に活用しようという機運が大きく膨らむ。そして、同年(1966年)にE.A.T.が正式に設立されることになる。さらに、翌年の1月には、E.A.T.の組織づくりとアーティストとエンジニアを結び付けるための活動を伝えるニューズレターの発行をはじめ、会員のエンジニアやアーティストに手段や方法についての具体的な情報を提供する『E.A.T. Operations and Information』と、新しいテクノロジーを用いるアーティストとエンジニアのあいだでのコラボレーションやプロジェクトについての論文などを載せた新聞「TECHNE」の刊行をはじめ、その活動は広く知られることになる。 Epicentre Editions · John Cage - Variations VII (Excerpt) https://www.youtube.com/watch?v=A7WNTR_H9XM ペプシ館(1970年大阪万博) これは、E.A.T.の活動の頂点であり、大規模な国際的な協働プロジェクトであった。パヴィリオンのデザインに貢献したエンジニア、アーティスト、科学者たちは、総勢63人にのぼり、多くのアーティストとエンジニア、科学者が協働にて設計に取り組んだ。E.A.T.の芸術家とエンジニアが設計・プログラムした没入型ドームが特徴であった。中谷 芙二子による霧の彫刻、ロバート・ブリアーによる電動フロート、フォレスト・マイヤーズによる光フレーム彫刻、デビッド・テュダーによるサウンドシステムなどの要素が含まれていた。 ペプシ館の断面図をみると、観客は右側のトンネルをくぐって入り、レーザー光の模様が動く貝、すなわち貝(クラム)のような形の暗い部屋に降りてゆく。階段をのぼると、そこは、ロバート・ホイットマンのアイディアによる「ミラー・ドーム」。直径27mあまり、210度のアルミ皮膜でおおわれたマイラー(強化ポリエステルフィルム)製の球体ミラーで、床と観客の実像がさかさまになって頭上の宙に映るように設計されていた。 Ref.: E.A.T.─芸術と技術の実験, ICC,

アルキメデス螺旋の実装―無限に渦巻く円周率と Quantum Vibes の一考察

先日、3月14日(金)に開催された「GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025 」のオープニングパーティにて、私も参加する ARTIFACT が演出を努めました。 オープニングパーティで活用した "π Generate System(円周率がアルキメデススパイラルに沿って無限に表示されていく演出)" のテクニカルノートを書いておきたいと思います。(どう実装したか、すぐに忘れるので個人的な備忘録でもあります) この投稿をInstagramで見る WALL_alternative(@wall_alternative)がシェアした投稿 そもそも GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025 とは? 「GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025」は、東京・西麻布に位置する「WALL_alternative」を拠点に、2025年3月14日(金)~16日(日)の3日間にわたり、西麻布・神宮前エリアを中心とした外苑西通り沿いのアートスペースをつなぐ試みです。会期中は、各アートスペースが連携し、展覧会のオープニングを同日に揃えたり、営業時間を延長したりすることで、来場者が複数のアートスペースを巡りやすい環境を提供します。この取り組みは、新たなアートスペースやアーティストとの出会いを促し、地域間の横のつながりを強化することで、東京のアートシーンをさらに盛り上げることを目的としており、昨年初開催されました(※1)。 WALL_alternativeは、現代アートを中心とした作品の展示・販売を行うアートギャラリーを軸に、カウンターバーを併設したオルタナティブ・スペースです。「多様な人々が有機的に混ざり合う夜のたまり場」(※2)をコンセプトに運営されており、常に気鋭の作家の作品と出会える、都内でも類を見ないカルチャースポットといえるでしょう。 今回、WALL_alternativeでの企画展「和を以て景を綴る」の展覧会オープニングとともに、Artist Collective「ARTIFACT」

言語と計算により紡ぐ「新」森羅万象

-1分、-1時間、-1日、-1週間、-1ヶ月、-1年、あまりにも世界の変化が目まぐるしいが故に 「-1 〇〇」に過ごしていた生活環境、アクセスしていた情報環境、そして、考えていたことの根底が揺らいでおり、ここ最近は、妙な脳内フォグが立ち込めている。 情報技術を手法として選択して何かを創ることに生きがいを見出している自分にとっては創ったものが情報空間に消失していく空虚さを強く実感しており、根底以外に基底をも意識しないと脳と身体が乖離してゆらゆらと時間軸のみが進行する状態で、いまさら始まったことではないが、物理現実を痕跡無く浮遊するだけになってしまうのではないか、手元のスマートフォンの画面に表示されている情報は幻覚なのではないか、この話題は、-n 秒の世界と+n秒の世界を隔てる出来事なのではないかと、謎の脅迫観念にも似たような疑問と、気の抜けない状態、論拠や寂念の不足が次から次へと湧いて出てくるのである。 と、数日だけ思っていた。 冷静に考えると、言葉にならない感動を言語で切り取ることができさえすれば、あとは計算機の力を見方にどこまでも表現を拡張できる時代の到来であり、表現者にとっては、「これまでは手に届かなかったあの作り方」「細部に到達するまでの土台づくり」のような点において、時間軸を圧縮できる恩恵は必ず受け取ることができると考えている。 最近、触ってみた主に映像表現に使えるであろう、機械学習、DeepLearning による手法、ツールのうち、個人的に多用するであろうと思っているのが以下の2つ(これもまた+1〇〇後には、-1〇〇では

文脈と身体性を考える年だと思う

2023年の年末から2024年の年初の休み中は、本当にダラダラした. 休みの間には、デジタル機器が身体から離れることはなく、むしろ、Quest3などで遊んだりなどテクノロジー楽観主義に見を委ね、現実にデジタル情報が重畳されたすぐそこにある未来に想いを馳せる時間を過ごしていた. さて、2023年は、様々な方々やメディアが総括するように「生成AI」という言葉が、またたく間に広がり、生成AIとの関係がどうだとか、「共生」や「共創」と言っておけば良いだろうという風潮が何だか溢れかえっていた年だったように思う.表現の均一化、創造性を問う議論、人と機械の対立構造など、泳がせておくには、未だに議論が多すぎるとの認識はありつつも、生成AIは気づいたら作業の隣に存在しており、我々の活動を伴走している. それは視覚表現の巧みさだけではなく、コンセプトやビジョンなど、指示者の指示によっては、より高度で高級な知的活動をも伴走できる存在としてネット空間に鎮座しており、それらに人類が翻弄されるという、新たな時代を迎えたようにも思える. ところで、ネットにアクセスするだけで、虚実に関わらず、”絶え間なく降り注ぐイメージ”が視覚に流れ込み、溢れかえるこの状況は、人間の生物としての特性として(と言って良いのかは定かでは無いが)、視覚優位の我々にとって、現実への認識を負の方向へと変容させる最大の要因になっている可能性がある. 例えば、2023/11/12の日経紙面で報道された「ガザ衝突、偽画像が拡散 生成AIで作成か」のタイトルのニュース(1)のように、偽情報が世論を煽り対立が過激化されるような事例が年々増えている. 偽情報による台湾総統選では既に問題になっているが、これはおそらく今年のアメリカ大統領・議会選挙でも更に加速するのは容易に予想できるだろう. さらに、厄介なことに、偽情報が蔓延すると、真情報を偽情報だと言い張る輩が現れる. 昨年4月、南インドのタミル・ナードゥ州の政治家が、自分の所属する政党が30億ドルの横領に関わっているとして党を糾弾する内容の音声が流出したそうだが(2)、当該の政治家はこれを「機械によって生成されている」としたが、実際には本物の音声だったようだ.このように本物の情報を偽と見なされてしまうことは「嘘つきの配当(liar’s divident)」と呼ばれており、2024年以降、さらにこれが加速すると懸念されている.自分のようなタイプの人間は、偽情報と同様に真の情報に対しても疑心暗鬼になってしまい、自身の内面にしか興味が無くなるということを危惧している. 「情報」とどう向き合うべきなのか、情報リテラシーという言葉では対処できない時代の訪れに、行動と思考の源泉となるは「つくって考えること」しか無いと思ったりしている. こんなことを書きながら、ぼんやり思うのは、「つくって考えること」については、これまで以上に、文脈(Context)と身体性(Embodiment)に鋭敏になることを大切にしたい. この2つに関しては、日々の情報収集と表現活動の両者に関連するのと、前段で触れた真偽が破綻した状況への応答でもあるのだが、 情報収集×文脈の視点については、網羅的に専門家になるということではなく、教養的なものに関しては、情報の前後をふんわり知ること、伝わる情報に編集できることを意識しようかと. 表現活動×文脈に関しては、今更ながらだが、なんとなくこれまでの創作で分かってきたこともあるので、表現、芸術の「史」の延長に位置づけられるように思考を整理していこうと思う. 情報収集×身体性については、可能な限り情報摂取に、何らか身体的経験を取り入れることを大事にしたい.手書き、肌触り.自分の足で経験して口で伝える. 表現活動×身体性については、表現のコンセプトの一部に常に取り入れたく、記号化可能な身体と社会構造の変遷の相関の理解と未知なる記号化された身体性を描くことが1つ(たぶん何言っているかわからないと思うが).もう1つが、A/V表現における身体想起の表現方法を考えたい. ざっと、今年は、こんな感じだろうかね. ※1:「ガザ衝突、偽画像が拡散 生成AIで作成か 100万回以上閲覧の投稿20件 SNSで対立煽る」日本経済新聞、2023年11月12日 ※2:「An Indian politician says scandalous audio clips are AI deepfakes. We had them tested」rest of world、5 JULY 2023 • CHENNAI, INDIA.

カメラと俳句

俳句というものが江戸時代の人びとの場合、記録の枠割を持っていたのじゃないかと思います。とくに旅をした場合、行った先で一句書きとめておく。絵ごころがある人だとスケッチを描くわけですが、俳句にはそういう記録性という実用機能があって、あとでその俳句を見れば旅先の情景なり体験なりを思い出すインデックスになる。いまの日本人は旅行に行くときにはかならずカメラをぶらさげていって、行く先々でパチパチ撮っていますね。あれは昔の人の俳句のかわりだろうと思うんです。 明治メディア考 (エナジー対話) 1979/4/1 前田愛の発言 これは、先日、下北沢のほん吉という古本屋で500円で購入した、小冊子の古書「エナジー対話・明治メディア考」での日本を代表する評論家前田愛と加藤秀俊の対話の一節である。 この一節の通り、カメラと俳句には類似構造があって、まさに写真は現代の俳句だ。 カメラは単純な光学機械に過ぎないが、写真には人の主情が混じっており、俳句における時間軸を決定する季語は、写真においては、例えば、柿の木とその向こうの夕暮れであり、桜の花が散る様子、月が雲に隠れる瞬間など、短い時間の中での美しさや哀しさである。 テキストと画像。異なるメディアではあるものの本質的には同じであり、俳句は詠むものがその場で捉えた情景のスチール写真なのだ。 日本文化特有の表現として面白い点の1つが、こういった離散的に時間を切り取るところにある。 日本の伝統的な詩や文学には、簡潔に情景や情感を伝える技法が求められ、俳句や川柳など、少ない言葉で深い意味を持たせる詩的表現が好まれる背景には、省略の技法や間(ま)という概念がその根底にはある。 さらに視野を広げて、俳句以外にも、目を向けてみると、能における鼓のポンと入る音、歌舞伎における見得などにも共通項がある。 視聴覚を使って、空間と時間を一瞬、停止させることで、その瞬間のドラマや美が際立てられる。これは、連続する時間の中で一つの瞬間を切り取り、観客の注意をその点に集中させる技法とも言える。 このような感性や価値観は、日本特有の日常生活や自然との関わりの中で培われ、伝統的な芸術や文学においても色濃く反映されていることが分かる。 今日におけるニューメディアを活用した表現方法にも継承されるべきであり、制作において頭の片隅に置いておきたいと思った。

Resolume と UnrealEngine5を連携させてオーディオリアクティブな表現をしたい

気づいたら 2022年もあと10日弱。 自主制作においても様々な挑戦をする機会を頂くことができ、非常に充実した1年でした。 12月21日に予定していたイベントはやむを得ない事情で出演ができなかったことだけ悔いは残っておりますが、やり切った感は十分にあります! さて、仕事も落ち着いてきたので、自主制作の振り返りをしたいと思います。 今年、挑戦したのは、 UnrealEngine の作品への活用です。 6月に出演させて頂いた Hyper geek #3 では、全て Unreal + Resolumeで制作をしていたのですが、どう制作していたのか聞かれることがありましたので、土台としていた技術部分について簡単に解説しておこうかと思います。 (動画を見返して、映像がだいぶ白飛びしていたので、Post processing とかもっと考えないとなあと思ったり

暴走しがちな技術を目の前にコンヴィヴィアリティについてぼんやりと考えている

世界は変化している.21世紀を迎えた人類は,利便性に堕してバランスを逸したモダニズムに,ようやくブレーキをかけつつある.そして,現在,私達の生活空間は,モバイルに象徴されるメディア技術によって,ヴァーチャルなインフラストラクチャーと接続し,新たなリアルを獲得した.しかし,この生活圏は,あまりにも可塑性が高く,過剰に生成し,暴走しがちなのだ.私達は,見えない時空間を再構築する,メディア表現を必要としている.こうした事態に,いま私たちが掲げるキーワードは,バランスの復権だ.人類最古の発明のひとつである車輪にペダルが装着されたのは,19世紀である.私たちは,モダニズムのはじめに立ち戻り,ハイ・テクノロジーと身体が駆動してきたバランス感覚に着目する.自転車は,理性と野生,都市と自然,ヴァーチャルとリアルを接続し,シンプルなバランスの循環を見出す指針となるだろう.「クリティカル・サイクリング宣言」より,情報科学芸術大学大学院(IAMAS)赤松正行教授 様々なテクノロジーを活用して仕事や制作をする私にとって「お前は,テクノロジーに使役されていないか?」は,タスクに追われている時こそ,冷静に自分自身に投げかけている大事な問いである. 上記は,IAMASの赤松教授を中心に行われている「クリティカル・サイクリング宣言」の引用である。キーワードである「バランスの復権」は,ここ数年の趨勢を踏まえると頭の片隅に置いておきたい言葉の一つである. 我々は火を手に入れた時から,テクノロジーととも共生し自身の能力を拡張させてきた。一方で、現代においては、共生というよりテクノロジーに依存しているという状態の方が肌感がある人が多いのではないだろうか. テクノロジーを捨てて,テクノロジーに頼らない生活を強要する話でもなく,あくまでバランス良く共生するにはどうすればいいんだろうかとぼんやり考えている. テクノロジーに依存し,テクノロジーに操作され,テクノロジーに隷属していないか. テクノロジーとのちょうど良い関係ってなんだろうか. 人が本来の人間性を失うことなく,創造性を最大限に発揮するためにはどのようにテクノロジーと付き合っていけば良いのか. こんな疑問とともに,今更ながら、振り返り始めたのが,イリイチの「コンヴィヴィアル」という概念である. コンヴィヴィアルそのものは,特に真新しい概念でもないが,最近,様々な人が議論に取り挙げているなと思っていた. 完全に脳の隅っこに置き去りにしていたのだが,ちゃんと調べてみると,確かに大事な視点は書いてある、という印象であった. コンヴィヴィアルってなんぞやと思う方が大半だと思うので,イリイチが自身の著書「コンヴィヴィアリティのための道具」の内容を備忘としてまとめておきたい. ブラックボックス化された道具が我々の創造的な主体性を退化させる イリイチは,「人間は人間が自ら生み出した技術や制度等の道具に奴隷されている」として,行き過ぎた産業文明を批判している.そして,人間が本来持つ人間性を損なうことなく,他者や自然との関係のなかで自由を享受し,創造性を最大限発揮しながら,共に生きるためのものでなければならないと指摘した.そして,これを「コンヴィヴィアル(convivial)」という言葉で表した.最もコンヴィヴィアルでは無い状態とは,「人間が道具に依存し,道具に操作され,道具に奴隷している状態」である. では,コンヴィヴィアルなテクノロジーとは? イリイチは,その最もわかりやすい例として,「自転車」を挙げている.自転車は人間が主体性を持ちながら,人間の移動能力をエンパワーしてくれる道具の代表例といってもいいだろう. さて,周りや自身の生活を鑑みてみよう.現状,我々は様々なテクノロジーに囲まれ,その恩恵を受けて生活をしている.例えば,たった今,私は,blog ツールを使って,本件について備忘を残しているところであるが,このツールの裏側の仕組みなど全く気にすることなく,文章を書くことができている.このように,ブラックボックス化された道具のおかげで,我々は不自由を感じることなく創造的な活動をできているのだ.一方,不自由を感じなくなればなるほど,ここをこうしたい,もっと別のものがあればいいのになどの,創造的な発想が生まれなくなる.言い換えると,自らが,新しい道具を作り出そうとする主体性が失われていくのであるとイリイチは指摘する. ここで疑問が湧く. では,「人間の自発的な能力や創造性を高めてくれるコンヴィヴィアルな道具」と「人間から主体性を奪い奴隷させてしまう支配的な道具」を分けるものは一体何なのか? 二つの分水嶺と分水嶺を超えて行き過ぎていることを見極めるためには イリイチは,「人間の自発的な能力や創造性を高めてくれるコンヴィヴィアルな道具」と「人間から主体性を奪い奴隷させてしまう支配的な道具」を分けるものが,1つの分岐点ではなく,2つの分水嶺であると述べている. ここについては抽象的な議論であることは否めないが,ある道具を使う中で,ある1つの分かれ道があるのではなく,その道具が人間の能力を拡張してくれるだけの力を持つに至る第1の分水嶺と,それがどこかで力を持ちすぎて,人間から主体性を奪い,人間を操作し,依存,奴隷させてしまう行き過ぎた第2の分水嶺の2つの分水嶺であるとした.不足と過剰の間で,適度なバランスを自らが主体的に保つことが重要なのである. では,道具そのものが持つ力が「第二の分水嶺」を超えて行き過ぎているかどうかを見極める基準はどこにあるのか? この問いに対して,イリイチは6つの視点を挙げており,それらの多次元的なバランス(Multiple Balance)が保たれているかどうかが重要であるとしている. 多元的なバランス(Multiple Balance) を確認するための5つの視点 生物学的退化(Biological Degradation) 「人間と自然環境とのバランスが失われること」である.過剰な道具は,人間を自然環境から遠ざけ,生物として自然環境の中で生きる力を失わせていく. 根源的独占(Radical Monopoly) 過剰な道具はその道具の他に変わるものがない状態を生み,人間をその道具無しには生きていけなくしてしまう.それが「根源的独占」である.これはテクノロジーだけではなく,制度やシステムの過剰な独占も射程に入るとしている.風呂にスマホを持ち込むなどの行動はかなり,典型的な例として挙げられるだろう. 過剰な計画(Overprogramming) 根源的な独占が進むと,人間はどの道具無しではいられない依存状態に陥るだけではなく,予め予定されたルールや計画に従うことしかできなくなってしまうのである.効率の観点で考えると計画やルールは重要だが,過剰な効率化は,人間の主体性を大きく奪い,思考停止させてしまう.「詩的能力(世界にその個人の意味を与える能力)」を決定的に麻痺させるのだ. 二極化(Polarization) このような根源的独占や過剰な計画が進むと,独占する側とされる側,計画する側とされる側の「二極化」した社会構造を生む.無自覚なままに独占され計画された道具に依存し,人間が本来持っている主体性が奪われていくのだ. 陳腐化(Obsolescence) 道具は人間によって更新を繰り返していく.より早く,より効率的にといった背景で,既存の道具は次々と古いものとして必要以上に切り捨てられていないか? フラストレーション(Frustration) 道具がちょうど良い範囲を逸脱して,第二の分水嶺を超えて上記の5つが顕になる前触れは,個人の生活の中でのfrustrationとして現れるはずだと述べている.違和感を敏感に察知するためのアンテナを持つことが重要であり,アンテナを敏感にすることで,上記の脅威を早期発見することができるとイリイチは言う. バランスはどのようにして取り戻すのか 人間と道具のバランスを取り戻すための方法として,イリイチは「科学の非神話化」という考え方を残している.これは,言い換えるとテクノロジーをブラックボックス化しないということである. ブラックボックス化されたテクノロジーは我々をテクノロジーへの妄信や不信を招き,自ら考え判断し意思決定する能力を徐々に奪っていく.極端な例だが,物理学者のリチャード・ファインマンは「What I Cannot Create, I Do Not Understand.」と言ったように、分かることとつくることの両輪で考えている状態が人間と道具のバランスが保たれている,つまり,人と道具の主従が理想の状態といえるのではないだろうか. とは言えども,これはそう簡単なことではない. つくるまではいかなくても,つくるという状態の根底にある「なんで世界はこうなっていないのだろう・・」や「こうあればいいのにな・・」といった、ちょっとした違和感や願望を持つことぐらいで良いのではないか,もいうのが私の意見である. これからもテクノロジーは目まぐるしく変化していく,もちろん何もしなくてもテクノロジーと共に生きてはいけるが,気づかぬ間に現時点の自身はテクノロジーにより制され,自らも意図せぬ状態へと変わってしまっていることもあるだろう(分かりやすいのがSNS中毒など) ガンジーの言葉の「世界」を「テクノロジー」と置き換えて参照すると,テクノロジーによって自分が変えられないようにするために,自ら手を動かすことはやめてはいけないと感じる.そして,それができる方々は是非,その心を持ち続けてほしい. あなたがすることのほとんどは無意味であるが、それでもしなくてはならない。それは世界を変えるためではなく、 世界によって自分が変えられないようにするためである。Mahatma Gandhi 日々の生活の中で,自分自身の認識と世界とのギャップを見過ごさずに,自らが積極的に世界に関わり,時には,つくるという手段を通して世界に問いを投げかける.このような態度を保ち続けたいと改めて思ったのであった.

オーディオ・ビジュアルアートついてそろそろ深く考える時期にきているという話

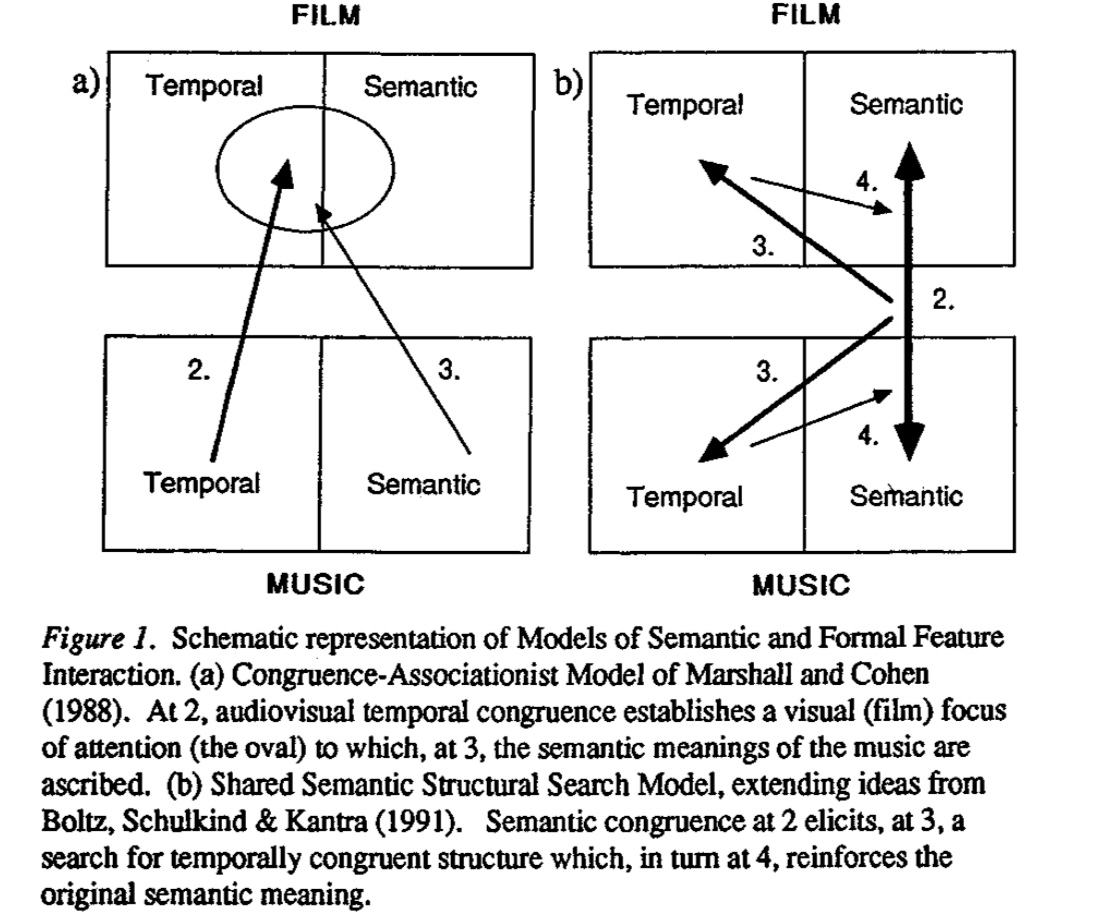

12月は、「視覚×聴覚」を掛け合わせた芸術表現、言い換えると「オーディオ・ビジュアルアート」作品(とりわけパフォーマンス領域における)に触れる機会が多かったのだが、作品を観ながら、個人的にオーディオ・ビジュアルアートに対する論を整理する必要があると思い始めたので、このようなタイトルで投稿をしている。 そもそも何故そんなことを思ったかと言うと、最近、自身の作品制作を通じて、ビジュアル側がオーディオの気持ちを掬い取れていない、オーディオとビジュアルの対立が生じている、その結果、「違和感」が先行することが多かった、という非常に個人的な経験が根底にある。 違和感の根底にあるのはなんだったのか、視覚と聴覚刺激の対立ではなく、調和や共鳴、その条件とは一体何なのか?制作者の感性を超えた論に展開することができるのだろうか、という疑問が沸いて出てきている。 ― 私自身、個人的な活動として、ゲームエンジンなどを活用してオーディオ・ビジュアルアートを趣味として実践する身であるが、過去に鑑賞した作品や技術の制限の元で実験的に表現を作ることが多く、自身の制作に対する考えを言語化可能なレベルには到底及んでいない。 そろそろ、闇雲にオーディオ・ビジュアルアート の実験をするフェーズから、次のフェーズに移行したい。もう少し、言葉を付け加えると、自分なりに オーディオ・ビジュアルアート に対する一本の論を持って実践したいと考え始めており、そのさわりとして、今回、この投稿で keyboard を走らせている―。 オーディオ・ビジュアルアート とは何なのか(W.I.P) オーディオ・ビジュアルアート と聴いてどのようなイメージが皆さんは浮かぶだろうか。 以下の動画は、私自身が尊敬する3人のアーティストの作品である。私が頭に浮かぶ「 オーディオ・ビジュアルアート 」とはこのような視覚情報と聴覚情報に同時に刺激が提示される表現のことを指しているのだが、一般的な定義はもう少し広義であるようだ(wikipedia 以外の定義を探したものの信頼できるリソースが無いという事実を知る) Audiovisual art is the exploration of kinetic abstract art and music or sound set in relation to each other. It includes visual music, abstract film, audiovisual performances

Unity HDRP の Camera の背景色をスクリプトで変更する

これだけなのに,HDRP ではない template のノリで backgroundColor 指定したら,全く動かなくて数時間を無駄にした. HDRP で Camera の背景色を変更したい場合には,以下のようにしましょう.

ライターの欲望と街の受容性について

上京してから早くも4年が経とうとしているのだけれども、都内で時を重ねれば重ねるほど、課題意識が膨らんでいくのが、ライティング周辺で起きていること。ライターの欲望に対する街の受容性については、ここ数年で何も進展が無いように感じる。 むしろ宮下公園のリーガルウォールが実現しなかったことを初めとした”逆行”とも言える話題は尽きない。 一方で、千葉の市原湖畔美術館でのSIDECOREの展示や美術手帖でのグラフィティ特集号は、芸術の制度の延長上で捉え直されつつあるポジティブな兆候であるとも言える。 上の写真はFranceに展示に行ったときに訪れた L'Aérosol 。 誰もが建物全体にライティングできるスポットで、ストリートカルチャーをテーマとした美術館も併設されており、パリ市民のカルチャースポットの一つとなっている。渋谷にもこういう場所がほしい。 "落書き"か"芸術"かを中心とした議論をよく耳にする。その議論の延長線上として、ライティングという行為の街の受容性の評価や、ライティングと都市の共存を都市計画へと組み込むための諸手法の整理は、まだまだ発展途上だ。 慎重な議論と整理が今後も必要であろう

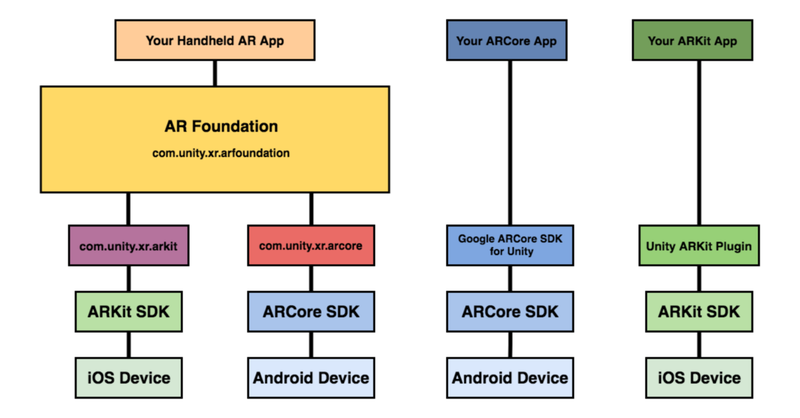

Unity AR Foundation についてのメモ

はじめに 最近,慣れ親しんでいるUnity で AR コンテンツを作ってみたくなり,色々と下調べしたのでメモを載せておきましょう. 最終的にやりたいことは AR オーディオビジュアライゼーション。 前に投稿したLASPとVFXGraphでオーディオ・ビジュアル作る、みたいなことをARアプリで作ってみたいというのがモチベーションです (※ 2020/5/3時点で実現はできていません ⇒ 2020/5/6 無事完成) さて、UnityのAR開発環境についてですが,Unity ARKit Pluginが2019年6月で非推奨になったので,ARKit3 以降,Unity上でのAR開発は,AR Foundationを活用するのが良いでしょう. https://www.youtube.com/watch?v=dYlndpzNqwk AR Foundation とは AR Foundation自体は開発者へインターフェースを提供しているだけで,AR機能自体は実装していません.ARKit XR Plugin on iOS や ARCore XR Plugin on Android などは別途必要になってきます. で,どんなことできるのかというと、マニュアルにもあるように,以下のような技術を提供しているようです. World Tracking:現実空間内(物理空間内)でのデバイス位置の認識と向きの追跡をします.平面検出:水平面と垂直面を検出します.点群:特徴点を検出する.アンカー:デバイスが追跡する任意の位置と向きを検出する.Light Estimation:物理空間における平均的な色温度と明るさを推定する.Enviroment Probe:Unity 内にキューブマップを自動的に作成する.フェイストラッキング:人の顔を検出して追跡する.画像トラッキング:2D画像を検出して追跡する. 基調講演を見ると何ができそうか良い感じにイメージができますね. https://youtu.be/DUUthDpiGiA 公式からサンプルが公開されているので,慣れ親しむには,これを見ていくのがいいでしょう. 以下のようなサンプルが公開されています. 平面検知:Plane Detection環境光推定:Light Estimate画像トラッキング: Image Tracking物体トラッキング:Object Tracking空間共有:World Map顔認識: Face Trackingモーションキャプチャ:Body

音に反応する AR マスクをサクッとつくる | Audio Reactive FaceMask with AR Foundation

※ 2020/8/1時点での動作検証になります.今後の Unity のバージョンアップなどにより再現できない可能性が点はご留意ください. こんにちは.やっと梅雨が明けたようで,蝉も絶好調ですね. 1週前は早く梅雨明けてくれと項垂れていましたが,すでに夏の日差しに敗北しつつあり,さっさと秋にならないかなと思ったり・・ そういえば,1年前の夏に何をエントリーしていたか振り返ってみると,「」した.毎年,夏の到来後,早々に暑さに敗北している己はだいぶ虚弱です.数年後の夏とか,到来とともに死ぬのではないかと思ってしまう. まあでも,夏に Active に外で遊ぶのではなく,毎年,技術力 UP に集中して取り組めるのでそれはそれで良いのではないかと考えている. と,しょうもない前書きが長くなってしまったが,ここでは、Unity AR Foundation を使って Audio Reactive な AR マスクをつくる方法について触れます.Unity AR Foundation については、前に書いたこちらを参考までにご参照ください. やりたいことのおさらい では,早速,実装について触れていきましょう.と,その前にゴールとゴール達成のための検討ポイントを書いておきます(ここからの内容ですが,AR Foundation に慣れ親しんでいる前提で記載していきますので,不明点などあればお気軽にご連絡ください) 今回の検証環境は以下のような感じです. Unity:2019.3.0f6 PersonalAR Foundation:3.1.0 - preview.4ARKit XR Plugin:3.0.0 - preview.4ARKit Face Tracking:3.0.1検証機器:iPad Pro (第2世代)検証機器(OS version):iPadOS 13.6 今回のゴールは,「音量に応じて顔に貼り付けるテクスチャを変更する」です。 実装していくにあたって,巨人の肩に乗ってしまえということで,ベースのプロジェクトは Dilmer Valecillos さんの github にある「Face Tracking Generating

ゼロからはじめるUnityでVJ | 音に反応するパーティクルをVisual Effect Graphでつくる

※2020年時点での検証内容になるので、情報が古い可能性があります。 ここでは、Unity 2018.3からの新機能(プレビュー版)の「Visual Effect Graph」を活用したオーディオリアクティブなパーティクル芸について触れておきたいと思います。 ※ Visual Effect Graph(以下、VFX Graph)については、他サイトでも色々と概要が載っているのでここでは触れません。ご参考までに以下の2サイトを載せさせていただきます。 Unity公式:Visual Effect GraphUnityのVFXGraphでパーティクル芸やる方法 Visual Effect Graph × LASPという選択 次の動画は実際にVFX Graphを活用して作ってみた映像となります。 学生時代にProcessingで似たようなこと頑張っていた記憶が蘇りますが、VFX GraphはノードベースのGPUパーティクルシステムなのでサクッと美しいパーティクル芸ができるのがとても魅力的と言えるでしょう。 音に反応する映像とかをつくる際に前提として必須となるのが、映像と音の間の遅延が無いことでしょう。 が、実際にUnityの標準機能のみではどうしても遅延が気になってしまいます。 この課題に対して、Keijiro 氏が github で公開している低レイテンシのオーディオ入力を処理できるライブラリ LASP を活用するのが最も良い選択肢と言えます。 LASPを試してみたい方は、先程のリンクの github から git clone して実際にまずは脳死で動かしてみると良いかと思います。 https://vimeo.com/362935880 どうやっているのか Keijiro 氏の 他のレポジトリを参考にしてたのですが、私の場合は LASP の "AudioLevelTracker.cs" をアタッチして使う方法ではなく VFXGraph をコントロールするスクリプトを別途作成して、"VisualEffect.SetFloat("音に応じて反応させたいVFXのパラメータ名", LASPで処理した正規化済のオーディオレベル)"で音に応じたエフェクト操作をするようにしています。 ※現在は、変数のバインダーが標準で用意されており↑を準備しなくても大丈夫そうです。 "音に応じて反応させたいVFXのパラメータ名"は、今回のテストの場合には、VFX Graph内でパラメータとして定義しておき、Remapを介してSpawnノードの"Rate"、Update内の乱気流制御で"Intensity"、"Force"にそれぞれインプットするようにしています。 今後も「Visual Effect Graph × LASP」の合せ技は色々と使えそうです。 Reference LASP:Low-latency

ゼロからはじめるUnityでVJ |shaderによるシーン重畳について

※ 2019年時点での検証内容のため、内容が古い可能性があります。 ここでは、Shaderによるシーン重畳について触れていきたいと思います。 Unityで、一度、このような環境を作ってしまって、後はシーンさえ作り込めば、いい感じに映像をブレンディングすることができます!自分の場合、キーボード入力に応じてブレンドするシーンの選択をしていますが、ここをMIDIコントローラに近々変えたいなという感じです。 実現したいこと まずは、実現したいことを振り返っておきます. 前回の投稿「ゼロからはじめるUnityでVJ | 各シーンの映像をRenderTextureに書き出す」でも触れたのですが、最終ゴールは「音楽に反応して動的に変化する映像を手動入力により重ね合わせて表示する」です。 そのために、「オーディオに動的に反応する映像を作る」「各シーンの映像をRenderTextureに書き出す」「各シーンのRendertextureを重畳してスクリーンに表示する」の3点のサブゴールを設定しました。 ここでは、「各シーンのRendertextureを重畳してカメラ映像として描画する」の実現方法について、ざっと紹介したいと思います。 shaderで各シーンのRenderTextureを重畳表示する方法 さて、本題に入っていきます. 各シーン(以下、サブシーンと呼びましょう)をどのようにして重畳するのか? 基本的には、以下の3ステップで実現させます。 「サブシーンのRenderTextureをMainシーンで受け取りshaderに渡す」「shaderでサブシーンのRenderTextureを重畳する」「メインシーンのカメラに描画する」 サブシーンの RenderTexture を Main シーンで受け取り shader に渡す まずはこれですが、Mainシーンのカメラに以下のスクリプト(ここでは"MixCameraController.cs"とする)をアタッチします. 何をしているかと思うと、インスペクタで設定された RenderTexture を Shader の sampler2D(2次元テクスチャ)として扱えるようにしておきます。後々、任意の RenderTexture(shader 上では sampler2D)のみ shader でブレンディングするためにSetchannelGain 関数を用意しておきます。

ゼロからはじめるUnityでVJ | 各シーンの映像をRenderTextureに書き出す

※ 2019年時点での検証内容になります。 前回の投稿から、約2ヶ月が過ぎました。 気がつけばすっかり秋に。さてさて、真夏から秋の間、何もしていないかったわけではなく、UnityでVJ環境の構築を着々と進めまして、ほぼ終わりの状態が見えてきました。 制作を進める中でいくつかの Tips が見えてきたので、複数回に分けて、こちらに記録を残していこうと思います。 ここでは、前回の投稿でも触れていたように、Shader を活用したシーン重畳について紹介する前に「各シーンの映像をRenderTextureに書き出す」方法について触れておきます。 shaderでのシーン重畳については以下の先駆者の方のブログと github を参考にさせていただきました。 UnityでVJシステム作ってパフォーマンスした 全体構成の振り返り 手書きで適当に書いていた全体構成を書き直しました。 実現したいことを抽象化すると以下のようになります(実際には、サブゴールにぶら下がる形でいくつかの機能も実装しています) ゴール:音楽に反応して動的に変化する映像を手動入力により重ね合わせて表示。サブゴール1:オーディオに動的に反応する映像を作るサブゴール2:各シーンの映像をRenderTextureに書き出すサブゴール3:各シーンのRendertextureを重畳してカメラ映像として描画する これらのゴールを実現するために、先程の先駆者の方の知見を元に以下の構成でVJする環境を構築しました。 今回の投稿では、サブゴール2と3について解説したいと思います。 動作環境は以下のバージョンとなります。 2019.2.5f1 今回、構築した環境で各シーンを作り込むことで以下のような映像を作ることができます。 https://www.youtube.com/watch?v=BxDTxO8PEOg https://www.youtube.com/watch?v=X6zye_-oW-4&t=117s やりたいことはいくつかのシーンの映像を RenderTexture として書き出して、複数の RenderTexture を shader を使って重畳処理するということです。 では、どうやって実現するのか? ここでは Camera.targetTexture で取得したシーン内のカメラの映像を予め用意した RenderTexture に出力するスクリプト「Sub Scene Controller.cs」を書きました(下記をご参考に) シーンに「シーン名+Root」という空のオブジェクトを作成の上、カメラや他のオブジェクトをすべて「シーン名+Root」配下にした上で、「Sub Scene Controller.cs」を「シーン名+Root」にアタッチします. で、書き出したい映像を撮っているカメラと予め用意したRenderTextureをインスペクター上で「Sub Scene Controller.cs」に設定します。 各シーンのカメラ映像を書き出しする RenderTexture

ゼロからはじめるUnityでVJ | 暑さに敗北したのでこの夏はUnityでVJ環境を作り倒す

※ 2019年に検証した内容になりますので,内容が古い可能性があります. はじめに 今年の夏は去年より暑い.. 都内35℃とか、本当に、来年のオリンピックは大丈夫なんでしょうかね。 そうそう、夏になると何故かやったこともないAudioVisualとかVJのための環境の作り方を調べたり、実装したくなる。去年はというと「ゼロからはじめるTouchDesigner | Visual Experience Designしてみよう」で書いていたように、ワタクシ、TouchDesignerにお熱だったようです。 今年の夏は、Unityを触り始めたこともあって”ゼロからはじめるUnity | 暑さに敗北したのでこの夏はUnityでVJ環境を作り倒す”という題で、UnityでVJ環境をつくるまでの道のりを数回に渡り書いていきたいと思います。 第1回:ゼロからはじめるUnityでVJ | 暑さに敗北したのでこの夏はUnityでVJ環境を作り倒す 第2回:ゼロからはじめるUnityでVJ | 音に反応するパーティクルをVisual Effect Graphでつくる 第3回:ゼロからはじめるUnityでVJ | 各シーンの映像をRenderTextureに書き出す 第4回:ゼロからはじめるUnityでVJ | shaderによるシーン重畳について 第1回目は、下調べ中心になります。 今後の記事に関しては、若干テクニカルな内容を入れていきたいと思いますので、前提として、以下の1〜5についてイメージできることが望ましいです!とか、言いつつ、私自身、Unityは数ヶ月前に触り始めたばかりなので、内容に至らない点や間違いなどありましたら、お気軽にコメントでご指摘ください! Unityの画面構成と操作方法を理解している オブジェクトの作り方と動かし方を理解している オブジェクト指向にある程度理解がありC#の基礎知識を有している オブジェクトへのスクリプトのアタッチを理解している スクリプトを利用して衝突判定やkey入力ができる スライダーやボタン等のUIの作り方と自作UIによるオブジェクト操作を理解している そもそもUnityでVJできるのか? そもそも、MAXMSPとかTouchDesigner、NOTCHではなく、UnityでVJする人いるのか?って感じなので、ちょこっとYouTubeで検索してみる。 https://youtu.be/jLmbjudThlA 日本人だと Keijiro Takahashi さんという方が、かなり神…. 今回の下調べの趣旨とは外れますが、Volumetric Capture のデモを Unity で実装してたりとか、他にもめちゃ参考になる情報が満載… 勉強させていただきます.. いやーこれ拝見していると RealSense と Unity の Visual Effect Graph でめちゃくちゃ色々できそうな予感。使いこなせたら表現の幅が広がりますな。 あとは、Unity で VJ 環境つくるメリットとしては、商用でなければツール利用料が無料ってところでしょうかね。TouchDesigner で作ると無料版では

ライティング文化の系譜 |The history of writing

特に渋谷エリアなんかを散歩していると、誰かが描いたグラフィティを目にする。 単なる違法行為としてではなく、時には芸術として語られるグラフィティは、一体、どういった変遷で醸成されてきたカルチャーなのか、個人的に気になったのでリサーチしてみた。 グラフィティは、元々、イタリア語の graff(落書き)が語源で、この言葉にはネガティブな意味合いが込められているらしい。グラティフィライター界隈では、グラフィティではなく、"ライティング"と呼ぶらしい。私も、カルチャーとしてのグラフィティに敬意を込めて、ライティングと呼ぶことにする―。早速だが、ライティング文化の初動から黄金期までの系譜を一気に振り返ってみよう。 ライティング文化の激動期/The history of writing ライティング文化の初動については、いくつかの説があるのだが、マンハッタンのワシントン・ハイツ、西204丁目に住んでいたジュリオという名の少年が「JULIO204」というタグを近所の壁に書き始めたのが、その始まりであるとされている。 同時期に「JULIO204」の20ブロック先に住んでいた、ギリシャ系の少年、ディミトリウスが、ジュリオのタグを目にして自身のタグを書き始めた。 彼は、後に世界初のグラフィティライターと呼ばれることとなる Taki183 だ。 メッセンジャーであった彼は誰よりも都市全域(オールシティ)を駆け巡り、メディア関係者が多いエリアへ「自分の名前+住んでいる番地」を意味する「Taki183」というタグを書き始める。 69年のことであった。 70年代に突入すると、New York Timesが、Taki183のインタビューを初めて紙面へ掲載する。New York Timesの波及力により、Taki183は「最初の有名なライター」として名を知られるようになった。 Taki183の登場が、NYのライティングブームの火種となり、ライターは激増していった。ライター達はテレビや映画の撮影で頻繁に使用される場所や観光スポットを中心に、自らの名前を公共空間へ描くことで有名性の獲得を競うようになる。 そんな彼らにとって最も魅力的なメディアは「地下鉄」であった。地下ネットワークを日々駆け巡る地下鉄というメディアは、都市全域(オールシティ)へ自身の名前を拡散させるための触媒となり、有名性の獲得とオリジナルスタイルの確立に向けて、ライター達によるスタイルの競争は激化していく。 さらに、”Wild Style(1983)”や、”Style Wards(1983)"などのライティング文化を題材とした映画が公演されると、ライティング文化は、全米全土のみならず、ヨーロッパや日本にも伝搬していった。 この頃、ライターは「ヴァンダリズム型(Bomber:ボマー)」と「アーティスト型(Piecer:ピーサー)」に二極化していく。地下鉄でのライティングから登場した”Keith Haring(キース・ヘリング)”や、今もなお、レジェンドとしてストリートカルチャーへの影響が大きい”Futura2000(フューチュラ2000)”など、ギャラリーとの接点があった一部のライター達のみが、ライティングの媒体を都市からキャンバス(アート)へと移行していった。 80年代の中頃には、ライティング行為そのものが風紀を乱すものであるという認識は社会の共通認識となっていた。この無秩序と戦うためにMTAのロバート・アイリーらが警察官5000人を投入して、割れ窓理論[※]を応用した「クリーン車両プログラム」を実行に移す。 各地下鉄ラインの終点で、車両に1つでもグラフィティが発見された場合、そのグラフィティが完全に消去されるまで走らせないというシンプルなものであったが、これが功を奏し、90年代前後には、地下鉄を中心としたライティングは衰勢していった。 ※ブロークンウインドウ理論ともいい、小さな不正を徹底的に正すことで、大きな不正を防ぐことができるという環境犯罪学の理論 Writing culture first started in New York in the 60s. The first waves occurred in the 70s and it reached its golden age which lasted until

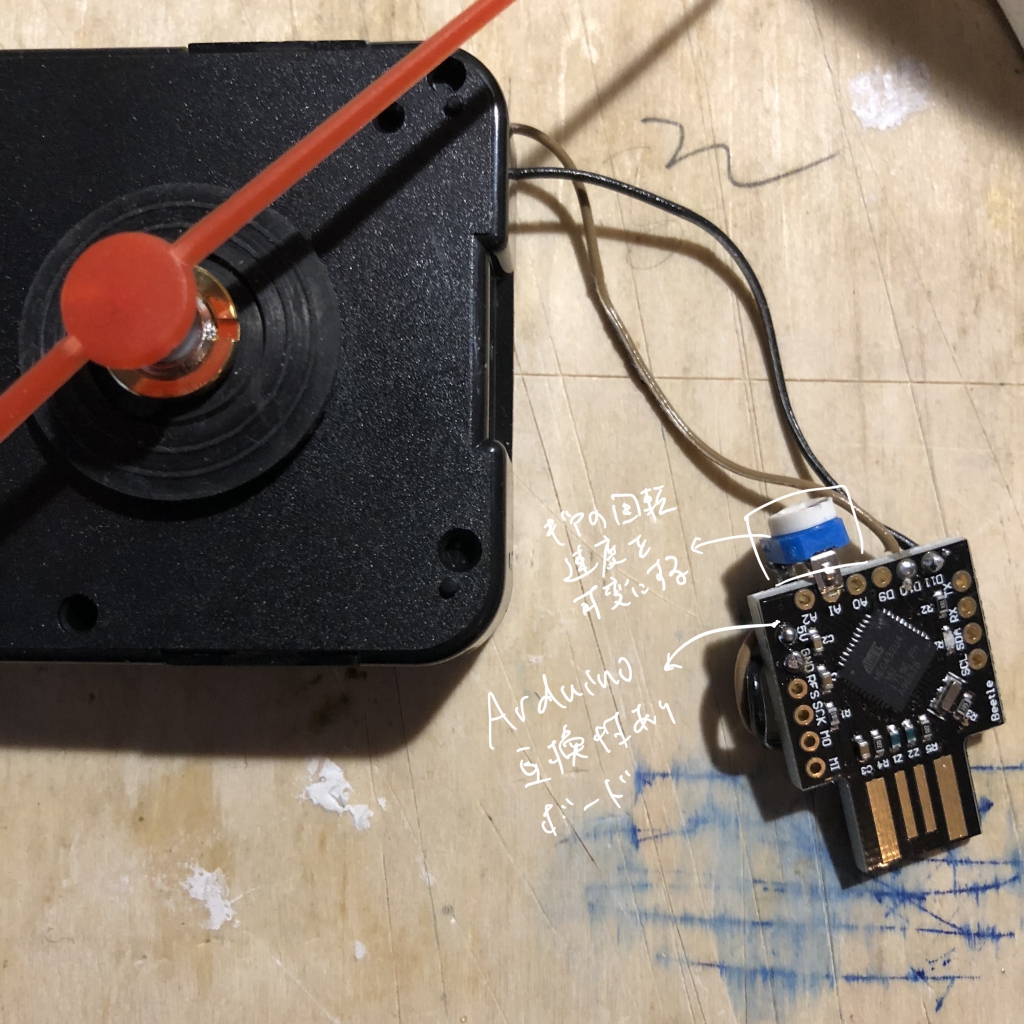

クオーツ時計をArduinoで制御してみる/実験日誌

さて、今回の相談はある作品展示のお手伝いです。 「時計を2~10倍速で動かすにはどうすればよいでしょうか」に対してどう答えていったのか。 まず、時計がどのような仕組みで動作しているのかを知る必要があります。 あなたは時計ってどう動いているか知ってますか。恐らく知らない方の方が多いのではないでしょうか。というこで、まずは、時計の種類と動作原理から簡単に説明したいと思います。 時計は、動作原理で3分類に分けることができます。「機械式時計」「クオーツ時計」「電波時計」です。さらに、機械式時計は手巻き式と自動巻き式があります。まず、機械式についてですが、基本的には、ゼンマイを巻き上げ、巻き上げられたゼンマイが戻ろうとする力を利用して動きます。手巻きと自動巻きの違いはその名の通りで、ゼンマイを手で巻くか自動巻きにするかの違いです。 この機械式の時計の速度を上げたい場合にはどうすればよいか。理科が得意だった方は一瞬で想像できるかと思いますが、そう。ギアのピッチを変更する必要がありますね。2倍速なら2倍速専用、10倍速なら10倍速専用のギアの設計が必要となりますので、かなり手間と労力がいりそうですね。 「クオーツ時計」はどうでしょうか。クオーツ時計は、その名にクオーツという言葉が入っているように、水晶を利用している時計です。水晶は電圧を付加することで振動する性質があります。 ちなみに、時計に利用されている水晶の場合、電圧の付加で32,768回/秒で振動する性質があるので、この振動回数をカウントICでカウントして1秒と定義し、さらに1秒に1回、コイルに電気信号を送ることで、コイル内に電磁誘導を発生させ、ギアを回転させます。 って言っても分かりづらいかと思いますが。これを踏まえると、コイルに1秒に1回、電気信号を付加するとギアが進むので、1秒に2回、電気信号を付加すれば、通常の2倍の速度でギアが進みそうですね。これはArduinoなどの手軽なマイコンで簡単にできそうです。 電波時計は、情報なんちゃら機構から発信している電波そのものを改定しないと無理なのではじめから検討外とします。 https://youtu.be/qux3fLCf2FU ということで、改造方針は決定です。 お題:「時計を2~10倍速で動かしたい」方針1:機械式時計のギアを改造して、各速度毎にギアを設計することで任意の速度で動作させる方針2:クオール時計のパルス間隔をマイコンで制御することで任意の速度で動作させる制約:なるべく小型にしたい。期限は1週間ぐらい。予算が無い。 そりゃ、もう方針2ですよね。 ではでは、実際にクオーツ時計をハッキングしてみましょう。 クオーツ時計をArduinoで制御してみる 早速、改造してみましょう。まず、クオーツ時計の購入。Amazonで数百円で買えます。そして、早速、分解開始。 まず、カバーを開けてみましょう。カバーを開けると、ほう。ギア各種にコイルと電磁誘導で回転する磁石付きのギア、コイルの裏側にはカウント用のIC。至ってシンプルです 回路には水晶振動子がついてますね。なんとシンプルで美しいことよ。 で、今回はパルスを自分でつくるわけなので、下の写真でいうと、左の回路はいりませんので、コイルと切り離します。やることはすごくシンプルで、左をマイコンに置き換えてあげて終了です。上の写真の左上とかいい感じに空間が空いているので、ここにマイコンとか入れられたら最高。 Arduinoによるギア回転の制 今回は、小型のUSBタイプのArduinoを活用してみました。コイルから出ている2本の線をArudinoのD10,D11に接続します。(てか、なんでこのArduino,D9からはじまるの?)そんで、いつでも回転速度を変更できるように、ダイヤル式の可変抵抗をA1につなぎます。アナログinputピンで抵抗値を参照して、抵抗値に応じて、秒針の速度を制御できるようにします。 Arduinoに書き込むプログラムはこちらを参考に自作してみました。 以下はデモ動画. 可変抵抗のダイアルを回すことで秒針の速度も可変する. 小刻みに時を刻む時計の様子がなんとも愛らしい。 今回は展示準備のお手伝いということで作ってみましたが、他の表現への利用もできそうな予感がします。 https://vimeo.com/311676861

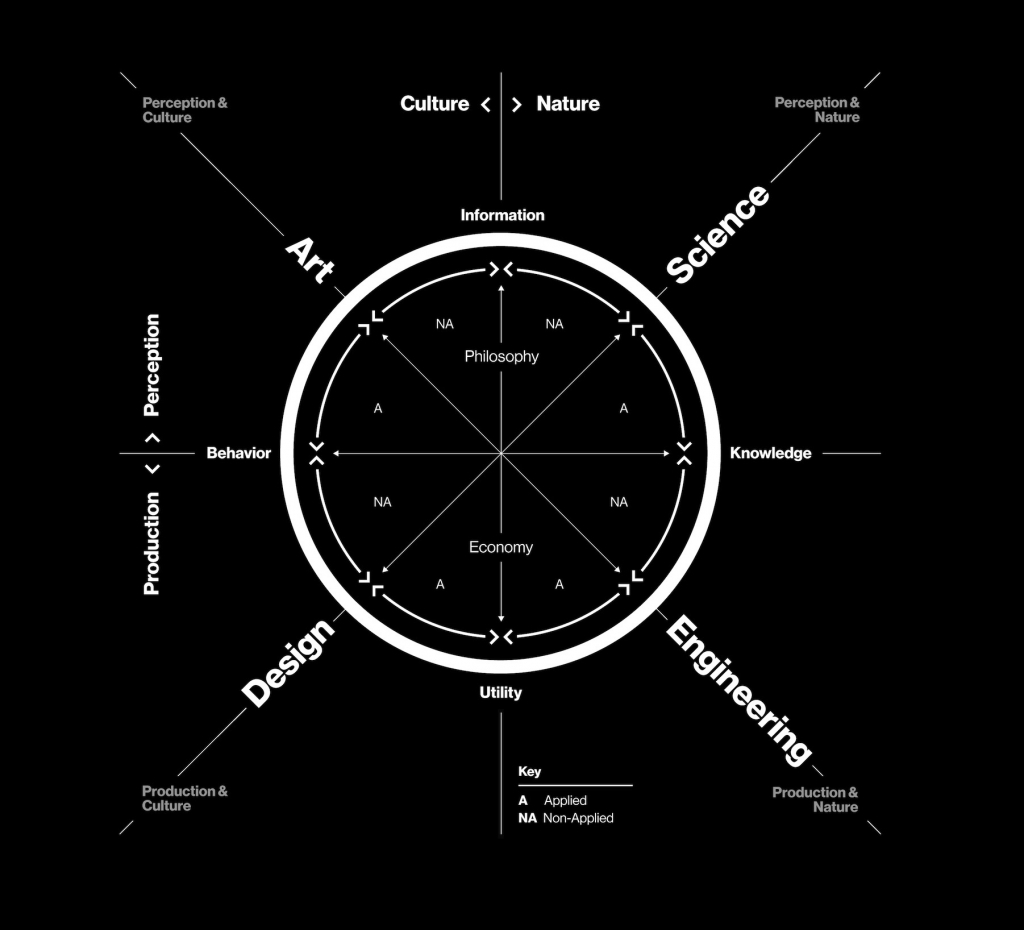

もつれ時代における創造性 | Krebs Cycle of Creativity

はじめに あなたは何の専門家だろうか? アルゴリズム?アート?プロダクトデザイン?グラフィックデザイン?データサイエンス?ハードウェアデザイン?ビジネスデザイン? この記事を目にしているということは、あなたもきっと上に挙げたような専門領域を複数横断して、プロジェクトや作品制作をしている、または、これから進めようとしているのではないだうか。 "Art"、"Design"、"Engineering"、"Science"(以降、4象限と呼ぼう)をピボットすることが当たり前の時代になってきているように感じる。例えば、ある美術展では、アーティストとして社会に"問い"を投げかけていたかと思いきや、あるトップカンファレンスでは研究者として最新の技術的な研究知見を発表、起業家、もしくは投資家としても研究成果の社会実装に挑戦している、といった感じだ。 様々な企業がイノベーションだとかクリエイティビティが必要だと声を挙げているが、少しだけ解像度を上げると"Antidisciplinary(脱専門的)"な態度を誰もが求められる時代になってきている。(そもそもスキル的な観点で各領域への参入障壁が下がっているからこそ、求めることができるようになったのだろう。例えば、Technologyという観点では、AWSやGCPなどが民主化していくことで小難しい技術のコア部分はどんどん隠蔽されておりコマンドをGoogleで調べれば誰でも容易に扱える) このような趨勢において、時代の先端を行こうとする個人、もしくは組織にとっては、肩書など一言で説明できない状況になっているのが当たり前なのだ。脱専門的な態度が"スタンダード"になってきている。 4象限の境界を越境して、"Antidisciplinary(脱専門的)"な態度が必要であることは、MITメディアラボのNeri Oxmanが、Age of Entanglement(もつれ時代)[1] で主張している。 "Antidisciplinary(脱専門的)"でしか成し遂げられないことを志す人は、是非、読んでほしい。どの領域に自分が位置しており、そしてどこにピボットすべきであるのか、"海図とコンパス"としても示唆に富んだ内容であった。個人的に、己の状況を俯瞰すると、時宜にかなってもいると感じたので、この場でまとめておきたいと思う。 もつれ時代"における海図とコンパスを手に入れる 4象限のうち何処で活動しているのかを判断するための海図をあなたは持っているだろうか。 例えば、John Maeda(ジョン・マエダ)氏の The Bermuda Quadrilateral が参考になるだろう(確かに何処にいるのか自分でもよく分からなくなるので"魔の海域"という言葉はしっくりくる)では、Art、Design、Engineering、Science の本質を、 Art(to express) Design(to communicate) Engineering(to invent) Science(to explore) とシンプルに説明しており、複数の興味領域があったとしても、自分のコアな位置づけは分かる。 一方で、今後、成し遂げようとすることに対して、どの象限にピボットする必要があるのか、もしくは何故、その象限にピボットしたのかを明確にするためには不足である。まあ、コンパスがほしいのだ。 そんなことを考えていた時に、たまたま、Neri Oxmanの「Age of Entanglement(もつれ時代)[1]」を JoDS(Journal of Design and Science)で目にする。ここでは、「Krebs Cycle of Creativity[2]」という創造的なエネルギーを生み出すための図式を提唱している。 ※ JoDSをご存知だろうか。学界や学術出版とは異なり、誰もが著者の書いた投稿に文脈の補足等の加筆できる「ピアツーピア」なレビュー方式を採用したプラットフォームである。思わず読み込みたくなる論文が豊富に掲載されているので、気になる方は、覗いてみると良いだろう。 Krebs Cycle of Creativity | 創造性におけるクエン酸回路(創造性を生み出すサイクル) 高校の生物学の授業で"クエン酸回路"という専門用語を聞いたことがあるだろう。 大学以降では、1937年にドイツの科学者のHans Krebs(ハンス・クレブス)が発見したことにちなんで「Krebs Cycle」とも呼ばれたりする。生物が代謝するための重要な生化学反応であり、酸素呼吸をする生物全般に見られる反応のことを指す。 詳細な説明は割愛するが、Neri氏の「Krebs Cycle of Creativity(KCC)」は、クエン酸回路をアナロジーとして、経済を循環させるためには、どのように創造的なエネルギーを循環させるべきか(Neri氏はCreative ATP, CreATPと呼ぶ)を図式化したものである。 時代の変革期においての創造性を写した図式であると捉えると、バウハウスのウォルター・グロピウスの"Bauhaus Preliminary

Nature Sense – Harmonious relationship between Human and Nature.

毎年、4月になるとミラノの風が恋しくなる。 今年は、4月17日~22日の期間で、ミラノ国際家具見本市(Salone del Mobile Milano)が開催された。 ミラノ市をあげての当イベントは、家具メーカによる新作の発表のみならず、市内中で無数のデザイン・アートイベントが催され、ミラノ・デザイン・ウィークと称される。 気づけばミラノ・サローネも、3回目なのだが、私にとって、東京でのループを抜け出して脳細胞に刺激を与える貴重な時間となっている。 家具以外にも、デザイン・アートの祭典としての見どころは数え切れないのだが、特に、日本企業のインスタレーション作品がアツい。作品の空間設計と体験としてのクオリティと解像度の高さには、毎年、心の高揚を覚える。 ここでは、Salone del Mobile Milano 2018で展示されたインスタレーション作品の中から、特に印象深かった2作品「LIMITLESS-CO-EXISTENCE」「The Flow of Time」を紹介したい。 https://www.youtube.com/watch?v=6yRz59jebrk https://www.youtube.com/watch?v=wAiICAtUlNU ──普段は、テクノロジーを嗜好する私だが、デザイン領域での思考と表現の幅の限界を感じている。 スペキュラティブ・デザインへの着目の一方で、”未来”という言葉は”死語”、そんな声も聞こえる。今、デザイン・アート領域で真新しい体験を生み出すには、何を思索の入り口とすれば良いのか──。 この問いへの応答として、日本人ならではの「NATURE SENSE」(ここでは、自然の「動」を捉え変換し再構成する自然知覚力と造形力と定義する)を考えてみたい。 LIMITLESS-CO-EXISTENCE | LEXUS DESIGN EVENT 2018 毎年、ミラノデザインウィークで楽しみなイベントの1つにLEXUS DESIGN AWARD / EVENTがある。LEXUSのデザイン思想をテーマに、AWARD/EVENTを開催しており、今年で11回となる。今年のテーマは、「CO-(共に)」。全く異なる個の融合と調和により、既成概念を越えた新しい価値を生み出そうとする、LEXUSのデザイン思想の1つである。 (個人的な話だが、当アワードで、私が手がけた泡の照明がショートリストまで残った。残念ながら受賞は逃したのだが..) 今回のインスタレーションでは、「CO-(共に)」により、生み出される「無限の可能性を秘めた(LimitLess)な未来」をインスタレーションで表現している。 インスタレーションを担当したのは、日本の建築家・スペースデザイナーの市川創太氏。新たな建築の表記法を探求するdNA (doubleNegatives Architecture)の中心人物として,自動生成による建築プロジェクト等を実践する。 市川氏の過去の作品で、個人的に記憶に新しいのが、三上晴子さんとの「gravicells[グラヴィセルズ]-重力と抵抗」 ──普段、我々が意識していない重力という普遍的な存在に身をもって対面することができる作品は、メディア・アートを志すものに新鮮な視点を与え、テクノロジー・アートおける表現の限界を拡張した。 「CO-(共に)」を抽象的に表現した「LIMITLESS-CO-EXISTENCE」では、天井から無数のストリングが1万2千本吊り下げられており、1点の光源が満遍なくストリングを照らしている。満遍なく照らされたストリングは、完全なる共存と調和により創り上げられた世界を表現している。 Grand Seiko - THE FLOW OF EXISTENCE 2作品目として、紹介したいのが「グランドセイコー」の「THE FLOW OF EXISTENCE」である。 グランドセイコーはミラノサローネは今年が初参加。 インスタレーションは「TAKT PROJECT」が担当し、グランドセイコーの独自技術である「スプリングドライブ(※)」の思想を伝えるインスタレーションを展開した。インスタレーション空間の核となっているが、TAKT PROJECTの出世作品、アクリル製の透明なオブジェ「COMPOSITION+」である。 空間に12本配置されたオブジェには、ムーブメントが封入されており、オブジェの背後には、時が移いゆく映像が投影されている。透明なオブジェを覗き込むと、ムーブメントの部品と映像が融合した様が見える。とオブジェ内の複数の部品からは微小な光が、時を刻むスプリングドライブそのもののエネルギーの存在を暗示する。 オブジェのコンポジションと映像の美しさが見どころである。見事に物質と映像の境界がグレースケール化しており、インスタレーション空間全体が、正確に時を刻み続ける「スプリングドライブ」の世界観を伝えるメディアとして成り立っていた点が印象深い。 ※スプリングドライブ・・・・機械式時計に用いられるぜんまいを動力源として、クオーツ式時計の制御システムである水晶振動子からの正確な信号により制度を制御するセイコー独自の駆動機構(公式サイトより引用) https://vimeo.com/267081124 NATURE SENSE」:Harmonious Relationship Between Human and Nature ──普段は、テクノロジーを志向する私でさえ、デザイン領域での思考と表現の幅の限界を感じている。スペキュラティブ・デザインへの着目の一方で、”未来”という言葉は”死語”、そんな声も聞こえる。今、デザイン・アート領域で真新しい体験を生み出すには、何を思索の入り口とすれば良いのか──。 この問いへの応答として、日本人ならではの「NATURE

ゼロからはじめるTouchDesigner | Visual Experience Designしてみよう

今年の夏の茹だるような暑さに早くも敗北。 今年の夏はアウトドアでは無く思いっきりインドアアクティビティをしようと心に決めた。と、いうことで何をしようかと考えた時に、真っ先に思い浮かんだのが、ノードベースのビジュアルプログラミングツール「TouchDesigner(以下、TD)」である。(2019年8月追記:結局、TouchDesinerではなくUnityでVJ環境の構築にシフトしました。詳しくは、こちら。) 学生の時から、ProcessingやOFでビジュアルプログラミングは趣味程度にはかじっていたものの、池田亮司さんや、黒川良一さんのような超高次元な視覚芸術を目指すには、時間とスキル的を限界を感じていた。 この夏は、外で activity したら熱射病で死にそうなので、「サクッとプロトタイプを作れる」と聞いていた Touch Designer(TD) を触って、オーディオ・ビジュアルを入門したいです。 ところで、TD。日本では、まだまだ知名度は低いが、海外ではインスタレーション作品や VJ で多々活用されている。 ノードベースであることから、活用のハードルも低い点が魅力の一つと言えよう。 ちょっと脱線。 黒川さんの作品はTDでの制作では無いけれども(確かcinder)、いつ観ても鳥肌が立つ作品ばかり。 音と映像との時間軸の緻密な計算のみならず、人間の脳が揺さぶられるポイントが確実に抑えられている。このぐらいの視覚体験を制作できたらどんなに面白いだろうとか思ったり.. https://vimeo.com/160648305 脱線してしまったが、TDでどのような作品がつくられているのか調べてみた。 Alva Noto は、ライブでよく活用しているようだ。TDを触ったことがある方であれば、彼がライブでTDを多用していることが一瞬で分かるかと思う。 ネットワーク部分とかは、TDのトップインターフェースそのもの。このライブでの表現のようなビジュアルであれば特別コーディングせずとも、入出力や波形処理ができるオペレータをGUI上でつないでいくだけで制作できるようだ。 https://vimeo.com/21317325 また、KinectやLeapMotion、Arduinoなどの外部デバイスとの連携も割とサクッとできてしまうのも特徴の一つである。 次の2つのビデオは、恐らく、Kinectで人の輪郭を抽出し人の動きに合わせてリアルタイムに映像を制御している。5年前ぐらいに、OFで似たようなことをやったけれども、制作期間に1~2ヶ月かけていた記憶がある。TDだとオペレータ繋ぐだけでKinectと連携できるので、映像表現に体重と時間をかけることができるようだ。 https://vimeo.com/260321687 https://vimeo.com/270732419 公式サイトを見ていると、WOWさんが制作した「BEYOND CASSINI」もどうやらTouchDesignerを活用しているようである。 土星探査機のカッシーニは土星に突入して大気圏で燃え尽き、探査機としての生命を終えたのが2017年9月15日。探査機として多大な功績をあげたカッシーニが歩んだ壮大な旅路と最後の瞬間を映像で表現したのがこの作品だ。 オーディオと映像、フロアの400個のLED制御にTDを活用している。鑑賞者の動きをKinectでセンシングして、その動きも映像へ反映させているという。 https://vimeo.com/236541585 TDの勉強の仕方 とりあえず、公式サイトに挙がっている作品映像を一通り鑑賞してみたら、TDでできることの幅広さをお分かりいただけるだろう。 じゃあ、どうやって使えるようになるの!?ってなるのだけども、次の参考書とサイトが参考になりそうだ。 ビジュアルクリエイターのためのTOUCHDESIGNERバイブル: 映像と音楽を駆使したビジュアルアートの創り方をトップクリエイターの作例から解説公式サイトTutorial:Best of the Best TouchDesigner WorkshopsMattew Raganの公式サイトのTEACHING RESOURCES 1でベーシック操作を覚えたあとに、2と3をビデオ(英語)を見ながら操作してみるのが良いだろう。 また、「Touch Designer Weekend」という講習会が定期的に東京や大阪で開催されているので、そこに参加するのも良い。私も初心者向けに参加したのだが、講師の方々も親切でとても良かった。 ベーシックが終わったら、2と3あたりで勉強するのが良さそうだが、特に、3のMattew Raganの公式サイトのチュートリアルがかなり情報量がリッチでオススメ。 これらを夏の間に一通りやれば、制作の表現の幅が広がることは間違いないだろう。 日本だとあまりReferenceも無いので、ここでもTutorialの実践結果を記録として残していきたい。