《空景装置 / 空景運動》

◯ この数年ほど、技術とメディア環境の進歩に埋もれる身体性、失われていく知覚の主体性について気になっており、これらを題材に作品を作ることで切り込んでいけないかと考えている。何となく考えを深めようと気合を入れ、休日に都内のカフェを転々としながらあれこれと考え事をはじめた。 ここでは、考え事の1つとして《空景装置》および、《空景運動》という作品について論考(と言っては大げさかもしれないが、考察が適切か?)を書き綴っておきたい。 目次 技術の歴史は、身体感覚の編集史でもあるスマートフォンの彼方へと消失していった感覚の余白について”感覚の余白がある”とはただの意識の高さでは回収できない態度空景的な知覚について《空景装置》の考案庵治石と空景空景的知覚を促す仕組みフィナキストスコープについて音源生成について装置の自己循環性について《空景運動》への発展、連続性をつくる《空景八相》について空景 Magazine について空景 Nauts について結び 技術の歴史は、身体感覚の編集史でもある 勝手ながら私が言語化した”空景”という言葉が示す概念や思想についてだが—まずは人類の歴史とそれと呼応するように発展した技術、テクノロジー、そして、それらが生活に溶け込んでいった時、我々の身体感覚が如何に意図せず編集されてきたのか、を見ていく必要があった。 ● 技術やメディア環境の進化は、時間や空間を超越することを可能にした。以下は、縄文時代から現代に至るまでの技術の発達と身体感覚の変容の関係性をプロットした年表だが、これを眺めていくと、今というこの瞬間への Counter をどう考えるべきか、と思考が強制的に誘導される。 縄文・弥生時代においては、定住や四季に応じた生活の始まりであり、自然と密接に関係を持ち、視る、聴く、振れるといった感覚を総合的に活かした身体性が形成されていく時代だ。 その後の古墳〜飛鳥・平安時代にかけては、文字や仏教の伝来により、「記録可能な視覚文化」が生まれ、感覚の分化や再編成が進んでいく。 当たり前のように扱っている文字の登場は、口伝に頼らず情報を視覚的記号として、記録や共有可能としたし、離れている場所にいる他者への伝達を可能にした。その結果、文字というテクノロジーは、世界に登場してから約5千年、知識、思想を後世へと継承する最も有効な継承の手段となっているのだから、凄まじい強度があると改めて思う。 江戸時代の中世以降は、出版文化や町の都市化とともに視覚偏重がさらに進み、近代以降は、電気・通信・放送といったメディアの発達によって、視聴覚は物理的距離を超えて情報を受取ることが可能となる。その一方で、触覚や身体的な空間感覚は相対的に後退していった。昭和後期からはテレビやパーソナルコンピュータ、インターネットの普及が拍車をかけ、人間の感覚は「即時的な情報処理」に適応していく。 そして、現代においては、特にスマートフォン前後での身体性の変容は特筆すべきで、スマホとSNSの浸透により、視聴覚の情報は常時接続/常時反応が求められる状態にあり、視る/聴く、という行為は、もはや「スクリーンに対する反射的操作」へと転化しつつあるのではないだろうか。 スマートフォンの彼方へと消失していった感覚の余白について そして、ここからが私自身の、多少、身勝手な課題意識となるのだが — ◯ こうした歴史的変遷の延長上で、即応性、効率性に最適化された知覚構造が当たり前になっている。 技術がもたらす変化がものすごく加速していく一方で、我々が世界を認識する力、見えないもの、分からないもの、答えが無いものに対して、主体的に観察する態度が乏しくなっていると感じる。 これは課題のような書き方になっているが、どちらかというと、私自身の人間の行動や心の変化への”興味”に近い。 主体的に物事を観察している状態とは一体どういう状態かと言うと、感覚の”間”や”遅れ”、すなわち、気づく前の静けさ、意味が生まれる以前の余白である。 散歩をしていて、落ち葉が舞った瞬間に季節の変わり目を感じたり、木漏れ日のゆらぎに、ゆっくりとした時間や安堵を覚えたり、特に何か特別なことが起きたわけでもないが、世界で何かが運動したことを知覚する感覚のことだ。伝わるだろうか。 既存の言葉に照らし合わせると、気配、もののあはれ、余韻、無常観、Poetic Intuition(詩的直観)、風情、などが近似していると思う。が、ここでの対象は、既存の言葉とは、主体と客体が異なる。この観点については、後述したい。 こうした感覚につながる事象は、高確率で表皮の外界では発生しているはずだが、どういうわけだが、眼球はスクリーンの彼方に釘付けで、感覚の余白が消失している。 感覚の余白 人は、「わからないもの」や「意味が確定していないもの」に出会った時、それを解釈し、かたちにしよう、まとめると記号化しようとする本能的な欲求のようなものを持っている。記号が気になりすぎて捨てられないのだ。そして、そうした記号の氾濫が我々の可処分時間を限りなく吸い取っている。 例えば、ショート動画や配信プラットフォームのアルゴリズムの多くが「3秒以内に注意を引かなければ視聴されない」ことを前提に設計されており、これらは自ずと、感覚の”間”や”余白”の排除を前提とした設計構造であり、個人に流れる時間のバキューム装置だ(念の為だが、これはショート動画の否定ではなく考察の一貫である) こうした設計構造の渦中においては、私たちは、「何かを想像すること」よりも「何かを選ぶこと」に時間を使っているし、情報を消費する行為ではなく、感覚そのものと向き合う時間、”意味、以前に立ち止まる”こと、”感覚の余白”は、個人の時間軸にはなかなかプロットされない特別なものとなっているのではないだろうか。 ”感覚の余白がある”とはただの意識の高さでは回収できない態度 さて、ここでは、こうした感覚の余白というものを意識する態度について考えてみたい。 感覚の余白を持つという態度そのものが、美的な趣向であったり、今風の言葉だと意識の高い系として処理される、つまり自分とは距離がある外側の事象なのであると処理されるのではなく、日々の中で静かに耳を澄ませるような誰にでも開かれた態度だと、まずはお伝えしたい。 感覚の余白を持つという態度は、情報に埋もれた知覚の豊かさや、感性の回復取り戻す、その土壌を耕す実践として、私は位置づける。そして、その How については、まさに、空景装置、空景運動として後ほど書いておきたいのだが、それも仮説であって、全てではない。 ただ、そうした実践を藝術として示すことで、わかりやすさ優先、情報消費の加速、感覚の矮小化といったところから、意味が生まれるプロセスそのものを経験して楽しんだり、曖昧さへの感応が働いたり、意味を急がず開かれた知覚を持つことにつながればと考えている。社会の加速する時間軸にとらわれない、自身の時間軸を持った感覚への気づき、意識を向けている状態と言っても良いかもしれない。 ここから先は、このような”意味、以前に立ち止まる”こと、”感覚の余白”について、空景という言葉の発明をもって、切り取り、それを知覚している状態を、”空景的な知覚”と呼んで考察していく。 空景的な知覚について 朝霧に光が徐々に射し込み、輪郭が曖昧な風景が少しずつ近づいてくる瞬間。あるいは、ストーブの上の、南部鉄器のやかんから立ちのぼる湯気と、それが放つ湿り気を含んだ音とともに、冬の冷気が身体に沁みてくる瞬間。意味としてまだ確定していない兆しや、現象が形を持ちはじめる直前の“あわい”に、我々の感覚が触れている時間であるとする。そうした時間の中では、固定された記号としてではなく、主体と客体が移ろいゆく関係のなかで、なりつつある、ことへの感受性が息づいている。 本居宣長における「もののあわれ」という言葉との対比で考えてみると、秋の夜、落ち葉の舞いに寂しさや人生の儚さを重ねる、こうした時に心がじーん、とくることが「もののあわれ」だとする。或いは、小雨の降る石畳の道に、情緒を感じることが風情だとすれば、雨音が石に当たって、空気の密度が変わる気配に耳を澄ませ、ただそこにある現れに美を見出すことが、ここで私が述べている感覚の余白である。 気持ちが動く前、意味が立ち上がる前に、世界との関係性の中で、ただ運動していることや、そこに在るということを感じている時間、そのものへの美である。ここでは、己がどう思うかは関係はないという立場をとる点が、近似する言葉との違いである。 ここで、仏教における「空(くう)」というコトバに目を向ける。仏教における空とは、「すべてのものは固定された実体を持たず、関係のなかで常に変化し続けている」という思想を表している。この「空」という言葉を参照し、空性を伴った場で立ち上がる現象そのものを「景」として、先ほど触れたように、気持ちが動く前、意味が立ち上がる前に、世界との関係性の中で、ただ運動していることや、そこに在ることへの実感を「空景的である」と呼びたい。 「空景」は、まだ言葉にならない感覚や、かたちになる前の現象を気配として、ただ視る、感じることに自身が開かれている状態と時間、そしてその状態と時間の中で何らかの美の実感が生じていることを表した概念として提唱する。 やや繰り返しになるが、先述の通りで、私たちが置かれているメディア環境は、わかりやすさ・即時性・可視性が過剰に求められる社会である。SNSや動画プラットフォームでは、「3秒以内に注意を引くこと」が前提とされ、情報は意味づけられた記号として瞬時に消費されている。 こうした情報環境への Alternative、或いは、Counter として、空景があり、空景的な知覚を立ち上げるための装置として《空景装置》を構想するに至る。 《空景装置》の考案 前述のように、意味に回収されない「間(ま)」としての空景的な知覚を呼び起こす装置として—、意味が定着する前の”あわい”に感覚をひらき、世界との関係性の中で生成的な気配を受信するための装置として—、「空景装置」を考案する。これを書いている時点で考えている構成としては —香川県庵治町を産地とする庵治石を水鉢状に石工し、水鉢の上には、あるアニメーションのコマが描かれた硝子素材の円盤状を配置する。これは、フィナキストスコープになっており、円盤が回転をすることで、目の残存効果により、一定の条件下のもとで、円盤状に動きのある像が浮かび上がる。耳を澄ましていると、絵柄に連想される音が静かに聴こえ始める。現象を目の前に、ただ、目を凝らすことや、耳を澄ますことをアフォードするような作品である。具体的な仕組みについては後ほど説明する。 庵治石と空景 ここで、《空景装置》に、石を使うこと、そして、其の中でも庵治石という最高の石材を採用することの必然性もお伝えしなければならない。 まずは庵治石についてだが、”庵治石は、香川県高松市の牟礼(むれ)町と庵治町をまたぐ、標高375mの五剣山に連なる山の岩壁から産出される。花崗岩の一種である庵治石は、約1億年前に地球の地中深くでマグマがゆっくりと冷え固まることで形成された。つまり、地球の深部から生まれたといえる。しかし、元は地中5~10kmの深さで形成された花崗岩の中で、庵治石は軽く、約2000万年の年月の中で他の石によって徐々に地表近くまで押し上げられることで、私たちが目にすることのできる岩山になった(AJI PROJECTより)” 《空景装置》では、目の残存効果を利用したフィナキストスコープと、フィナキストスコープの絵柄に連想される音の生成を通じて、ただ視ること・ただ聴くことへの没入を促す。そうした中での庵治石という素材は、静を体現する素材として、圧倒的な時間を宿す素材として、日本文化に根ざした素材として、空景という概念を支える魅力がある。 庵治石の斑模様には、石材としての静とともに、ノイズのような時間、動性がある、この2面性も魅力の1つではないだろうか 1つずつ触れていくと — ● 静を体現する素材として 庵治石の表面に現れる独自の斑模様(斑<ふ>)は、石でありながら、どこか動を感じさせるノイズのような揺らぎを内包している。石という圧倒的な物質性をもちつつも、光の当たり方や視点の変化によって、表情を変える、静と動の2面性がある。水鉢上の庵治石の上に配置されるフィナキストスコープによるアニメーションや生成音と共鳴しあい、作品全体に時間の揺らぎを生み出すと考える。その時間の揺らぎそのものが、目の前の現象に開かれる、つまり、空景的な知覚を促し、単なる装置の支持体ではなく、知覚の媒介として機能しうるのではないか。 ● 時間を宿す素材として 庵治石は、数万年におよぶ地質生成の歴史を背負った素材であり、目の前のある瞬間の現象や変化とは異なる深い時間を持つ。この圧倒的な時間の重層が、フィナキストスコープのアニメーションや生成される音などの一瞬性と対比を生み出し、観る者に時間の層を感じさせると考える。瞬間に触れながらも、永遠に連なるような時の厚みを喚起する媒介となると考える。 ● 日本文化に根ざした素材として 庵治石は香川県、庵治町から牟礼町の五剣山の限られた場所でのみ採れる希少な石材であり、採石や石工には長年の職人技が息づいている。墓石や仏具といった、精神的・宗教的な場面にも用いられてきた歴史を持つこの石は、日本文化における「静けさ」や「無常」の感性とも深く結びついている。《空景装置》に、庵治石を取り入れることは、産地ならではの記憶や文化的背景を結びつけつつも、空景という概念に強く親和性のある素材として、作品の核となりうる。 まとめると— 庵治石は、香川県、庵治町から牟礼町の五剣山の限られた場所でのみ採れる希少な石材であり、その採石や加工には、長年にわたり受け継がれてきた日本の石工技術と、自然に対する繊細なまなざしが息づいている。墓石や仏具といった、精神的・宗教的な場面にも用いられてきた歴史を持つこの石は、日本文化における「静けさ」や「無常」の感性とも深く結びついており、加えて「空景」という新たな概念との結びつきも構成しうると考える。《空景装置》に庵治石を取り入れることは、こうした文化的背景や土地に根ざした記憶を空間に組み込み、単なる素材の選定を超えて、その場に積層した時間や、人と自然の関係性を触知させるための構造的な意図を持つ。とりわけ、庵治石の表面に現れる微細な斑模様は、視点や光の加減によって表情を変え、見る者に曖昧な揺らぎや“気配”を喚起する。その在り方は、固定された意味を持たず、関係性の中で生成し続けるという仏教的な「空(くう)」の思想とも共鳴し、空景という概念──意味化される前の感覚のゆらぎや、気持ちが動く以前の知覚の余白──を触発する触媒となる。庵治石は、土地の記憶を宿した物質として、また、「空」の空間的比喩として、《空景装置》の静かな中心を成す存在だと言えよう。 空景的知覚を促す仕組み さて、ここまで考えてきた《空景装置》を実現するための仕組みの想定を書いておきたい。《空景装置》の仕組みのコンセプトとしては、”目を凝らす・耳を澄ますをアフォードする自己循環システム”を採用している。 フィナキストスコープについて まずはフィナキストスコープスコープだが、フィナキストスコープそのものは、1832年に発明された映像遊具である。映画の原型とみなされており、現在でも教育遊具として映画の原理を理解するために広く使用されている。ちなみに語源は、ギリシャ語のφενακίζειν (phenakizein)(あざむく)とされており、日本では驚き盤と言われる。本来動かないものが動いて視える驚きから、そう名付けられたのかは定かではないが、初見でフィナキストスコープのアニメーションを観察する方々の表情には明らかに驚きが見え隠れするもので、名前に説得性はある—。フィナキストスコープは別名で Stroboscope (ストロボスコープ)とも言われる。人間の目は連続的に動くものを視ると、残像のみが視えるが、一瞬だけ見せてすぐに見せるのを止める、つまり間欠性を加えると、視覚がフレーム単位で動きが視えるようになる。通常、フィナキストスコープは、スリットを用いて、この間欠性を作る。この間欠性をストロボを用いて実現することもでき、私もこれまでの作品においても発光ダイオードとステッピングモータを使い、回転数と光源の発光を厳密に同期することで、《Symbolism》(MV)のような映像作品や、《Core》のようなインスタレーションにで活用してきた。 https://youtu.be/SFq7w5H0Gj0 https://vimeo.com/1042069202?p=1s そして、ここからは技術リサーチが必須となってくるので、あくまで仮説だが、《空景装置》では、《Core》のようにストロボの代替としての発光ダイオードの光源を使わずに、肉眼でアニメーションを見せられないだろうか。同様の発想は、メディア・アーティストの岩井俊雄氏が《STEP MOTION》(1990)という作品にて、既に実践している。《STEP MOTION》では、作品に使われている盤の表面には、48コマが描かれている。これは、一般的なステッピングモータが1ステップ毎に7.5度で正確に回転するため、1コマ=7.5度として計算した結果と思われる。この設定により、各フレームは約0.08秒〜0.1秒ごとに視覚的に知覚され、脳内では絵柄が動いていると錯覚する。特に、48コマで構成することで、動きの差分が滑らかになり、1コマの変化は小さくなることから、視る側の脳が連続した運動として補完しやすいと考えられる。実際には、実験を通じてこのあたりを明らかにしていきたいと思う。 音源生成について 《空景装置》では、小型のカメラモジュールが庵治石の支持体の内部に組み込みされている。小型カメラはフィナキストスコープのアニメーションを常時撮影しており、一定の周期で撮影した映像を画像として切り出す。さらに画像をimage2Textでテキストに変換し、Text2Audioによりテキストから音源を生成する。これらの一連は、Rasberry Pi 5 で処理をする構成を想定している。特に、Text2Audioについては、Stability AI が公開している Stable Audio Open Small の活用を考えている。Stable Audio Open Small は、約3億4,100万パラメータと軽量なモデルであり、44.1kHzステレオ音声を最大11秒まで生成可能であり、ARM CPUのみで動作するとされている。実際の生成スピードなどは要検証だが、ARMによる検証では、約8秒程度での生成に成功している。過去作の《Core》では、Stable Audio

Best Buy & Things Driving Creation in 2022

2022年もあと2日。 今年も皆さん大変お世話になりました。 現業も個人制作も2021年よりも新しい挑戦の機会に恵まれて、今、振り返ると本当に挑戦してよかったと思える1年だったと思います。 正直、体力も精神的にも結構ギリギリな時もありましたが、やり切った後の充実感は何ものにも代え難いっすね。 さて、そんな1年の活動をドライブさせてくれた、個人的なベストバイや音楽等をなんとなく書き綴りつつ、年末のご挨拶とさせて頂きます。 制作のお供関連 RTX4090 待ち望んだNVIDIA 40番台です。買う前は、正直、コスパ悪いのでは?と思ってましたが、やっぱり買ってよかったです。 Unity、UnrealEngine、Resolumeの同時立ち上げも全然余裕だし、今のところ何も面倒なことを気にせずに制作に集中できる環境を手に入れることができました。3090 Ti との性能差が1.5倍程度(FF14ベンチマーク)、Blenderのベンチマークでも1.6倍〜2倍とのことだったのですが、実際に使ってみて確かに快適です。2023年の制作も確実に手助けしてくれるでしょう。本当は、Tiシリーズが出るまで買うのを迷ってたのですが、思い切って買ってしまいました。 Akai Professional USB MIDIコントローラー お次は、6月の Hyper Geek でも使った AKAI の MIDIコン。正直、これ1つあればもう何もいらないと思います。Resolumeでも標準で認識してくれるので、接続後の Controller mapping も楽。まだまだ、使い倒せてないけれども、来年以降もこやつとともに映像パフォーマンスなど頑張ります。2023年は、Resolumeの部分をTouchDesignerに置き換えてパイプラインの革新もしたいなどやりたいことが満載・・ Appleシリコン搭載Macモデル用Touch ID搭載Magic Keyboard HHKB使ってたのですが、Apple純正キーボードに切り替えました。自分の場合、RTX4090搭載のWin機でkeymappingしてストレス無く使えてます。Apple のキーボードのペタペタ感が個人的には作業捗ることを改めて認識。キーボードは収まるまでに何種類か試してたのですが、ようやくこのキーボードに収まりました。テンキー付のため、結構、横長。割と幅のあるデスクだと使いやすいです。 機材関連はこんな感じで、次は作業に欠かせない仕事のお供的な存在達を1つ紹介すると・・ AESOP Sarashina Aromatique Incense 作業する際にお香が欠かせなくて、今年もいろんな種類を試してたのですが、ベストバイは「Aesop Sarashina Aromatique Incense」でした。 ドライでウッディなサンダルウッドと、温かく心地よいスパイスが特徴的で、優しい香りが組み紐のように繊細に伸びて広がるインセンスで、作業の集中に欠かせない香りになってます。まあまあお高いので大事に使ってます。 Music / 音楽 A View of U - Machinedrum 深夜帯の制作作業の時にめっちゃ集中できるBPM。奇才Machinedrumの9作目のアルバム。IDM、UKレイブ、ジャングル、フットワーク、ベース・ミュージックとUSのヒップホップやクラブミュージックの融合が神がかってる作品。横アリの映像制作でほぼ3徹状態だった時にずっと聴いてて捗りました。 Continua - Nosaj Thing ケンドリック・ラマーやチャンス・ザ・ラッパーのプロデュースでも知られるLAの重要プロデューサー、Nosaj の最新アルバム。Nosajはライゾマの作品で存在を知って、そこからずっと聴いてる。今回のアルバムは、HYUKOHとのコラボが個人的にかなり熱かった

オーディオ・ビジュアルアートついてそろそろ深く考える時期にきているという話

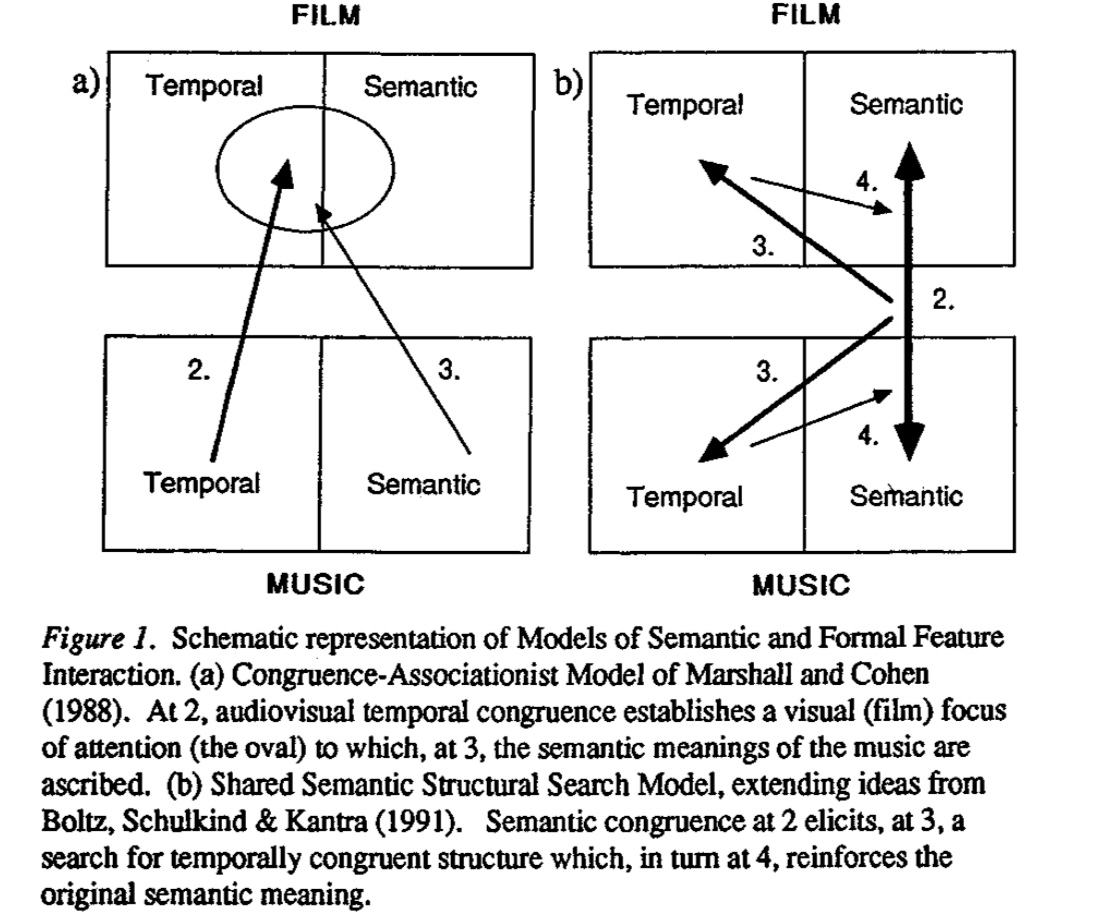

12月は、「視覚×聴覚」を掛け合わせた芸術表現、言い換えると「オーディオ・ビジュアルアート」作品(とりわけパフォーマンス領域における)に触れる機会が多かったのだが、作品を観ながら、個人的にオーディオ・ビジュアルアートに対する論を整理する必要があると思い始めたので、このようなタイトルで投稿をしている。 そもそも何故そんなことを思ったかと言うと、最近、自身の作品制作を通じて、ビジュアル側がオーディオの気持ちを掬い取れていない、オーディオとビジュアルの対立が生じている、その結果、「違和感」が先行することが多かった、という非常に個人的な経験が根底にある。 違和感の根底にあるのはなんだったのか、視覚と聴覚刺激の対立ではなく、調和や共鳴、その条件とは一体何なのか?制作者の感性を超えた論に展開することができるのだろうか、という疑問が沸いて出てきている。 ― 私自身、個人的な活動として、ゲームエンジンなどを活用してオーディオ・ビジュアルアートを趣味として実践する身であるが、過去に鑑賞した作品や技術の制限の元で実験的に表現を作ることが多く、自身の制作に対する考えを言語化可能なレベルには到底及んでいない。 そろそろ、闇雲にオーディオ・ビジュアルアート の実験をするフェーズから、次のフェーズに移行したい。もう少し、言葉を付け加えると、自分なりに オーディオ・ビジュアルアート に対する一本の論を持って実践したいと考え始めており、そのさわりとして、今回、この投稿で keyboard を走らせている―。 オーディオ・ビジュアルアート とは何なのか(W.I.P) オーディオ・ビジュアルアート と聴いてどのようなイメージが皆さんは浮かぶだろうか。 以下の動画は、私自身が尊敬する3人のアーティストの作品である。私が頭に浮かぶ「 オーディオ・ビジュアルアート 」とはこのような視覚情報と聴覚情報に同時に刺激が提示される表現のことを指しているのだが、一般的な定義はもう少し広義であるようだ(wikipedia 以外の定義を探したものの信頼できるリソースが無いという事実を知る) Audiovisual art is the exploration of kinetic abstract art and music or sound set in relation to each other. It includes visual music, abstract film, audiovisual performances

積読を眺めながら考拠について考える

https://youtu.be/MR61TduJCHQ JPEGMAFIA を聴きながら、目の前の積読を眺め、どれも面白そうで買ってよかったと思いつつも、そのボリュームの多さに精神と時の部屋が欲しい気持ちになっている。 全然関係無いが、30代に突入してからというものの、朝起きた時に顔にシーツの跡が付いてたら元に戻るのが遅いし、前はどこまでも長距離を歩いても平気だったのに、疲れてタクシーに乗ってしまうし、自分でも驚くほどに「老い」を実感する(早すぎる実感)単純に疲労が溜まっているだけかもしれないけども。体力づくりをしていかないとなと思いつついる―。 ここ数ヶ月、頭の片隅に残り続けている概念やら、仕組みやら、思想やらがわんさか溢れかえっていてかなり頭にノイズが残ったまま消化しきれずに過ごしていて疲弊している。 日々過ぎていく時間に幻滅しコンパスがないまま闇雲に砂漠や大海原を彷徨い続けている感覚がすごい。いっその事、全てを停止して学び直しの時間が必要なのかもしれない。 そんなことを思いながら、今日は久々に1人でスローな時間の使い方ができたので、新宿の紀伊國屋書店で、西洋史や現代思想の書棚を適当に眺めつつ、本当は、大きな物語の延長線上に自分の考えを位置づける必要は無いはずなのに、どうしても、文脈を踏んで、現時点での「議論」が、過去の誰の考えのどんな延長線上に位置づけられるのか整理したくなってしまうので、気合を入れて哲学や現代思想等を学ぶのが良いかもしれないけども、そもそも西洋文脈で良いんだっけかとなり、躓く。 学生時代に研究室にあった「脳科学と芸術」を購入し、帰宅して、また積読が増えたなと思いつつ、明日からは久々の休暇というやつで、那覇にいるので、少しは深く考えながら作業する時間が取れることに、束の間の喜びを感じたりしている。 はて、自身の中で考拠となるものが薄れつつある中、まずは誰の何を参照すれば良いのだろうか・・・

音圧が祝祭になる今日此の頃

世の中の感性は緩やかにモード崩壊に向かってる。渋谷のスペイン坂のウォールは,いつの間にか,小奇麗な真っ白な壁面と化し、都市の代謝が停止する。 これはまた自分の感性も同様で,生のアンダーグラウンドに触れられないことで自身のモード崩壊も加速しつつある。 自身の定義では「死」と同様だ。 半径数メートルの生活圏からインプットされた情報から吐き出されるもの全てが均質化に向かうことへのささやかな抵抗として,キーボードを介して懸命に何かを吐き出そうとする。 ― 午後18時半。 駅前。マスクを外した集団の声。メガホンと空気の亀裂。 渋谷にて,久々に音圧と対峙する。 繊細なアンビエントと「あの日」を思い起こされる映像が脳内で視覚野を活性化させる。筋肉が音圧で解され血流をいつもよりも強く感じつつ、 ― 午後23時。渋谷の交差点でふと空を見ながらこう思う。フィジカルが欠乏したこの世界において超高密度の音圧を浴びるという行為そのものが、「今」におけるカルチャーの豊穣を願う「祝祭」のようだ。

奥深くて、はかり知れないこと。

幽玄《名ノナ》奥深くて,はかり知れないこと.趣が深く味わいが尽きないこと. ここ最近,『幽玄』という日本文化の基層の理念に関心が湧いている。 『幽玄』は,本来は仏教や老荘思想など,中国思想の分野で用いられる漢語であり,平安時代後期から鎌倉時代前期の歌人である藤原俊成によって和歌を批評する用語として用いられて以来,歌論の中心となる用語になった. 能楽,禅,連歌,茶道,俳諧などの日本芸術文化に大きな影響を与えた理念で,神仙的で優婉である面影を彷彿させる作品などの評語として用いられることが多い. ところで,自然を観察することで,幽玄さを感じたことがある方はいると思うが,デジタルコンテンツに対して幽玄さを覚えた経験のある方はいるだろうか. 私の場合,ある作品を見て,一見,全体の色合いはそれのようだが,絶妙な光の粒や仄暗さ,空気の立体感などが大きく異なるなと思ったことがある。 視覚野を刺激する情報に明らかに欠損がある感じはするのだけども,それが何なのかは未だに分からない. 複雑な相互作用の元で生まれているものだとするとどう機械に再現させるのが良いのだろうか. 一歩間違えるとただのホラー的な表現で,美しさよりも恐怖感が勝る. これは計算量の限界ではない何かがあるはずである.

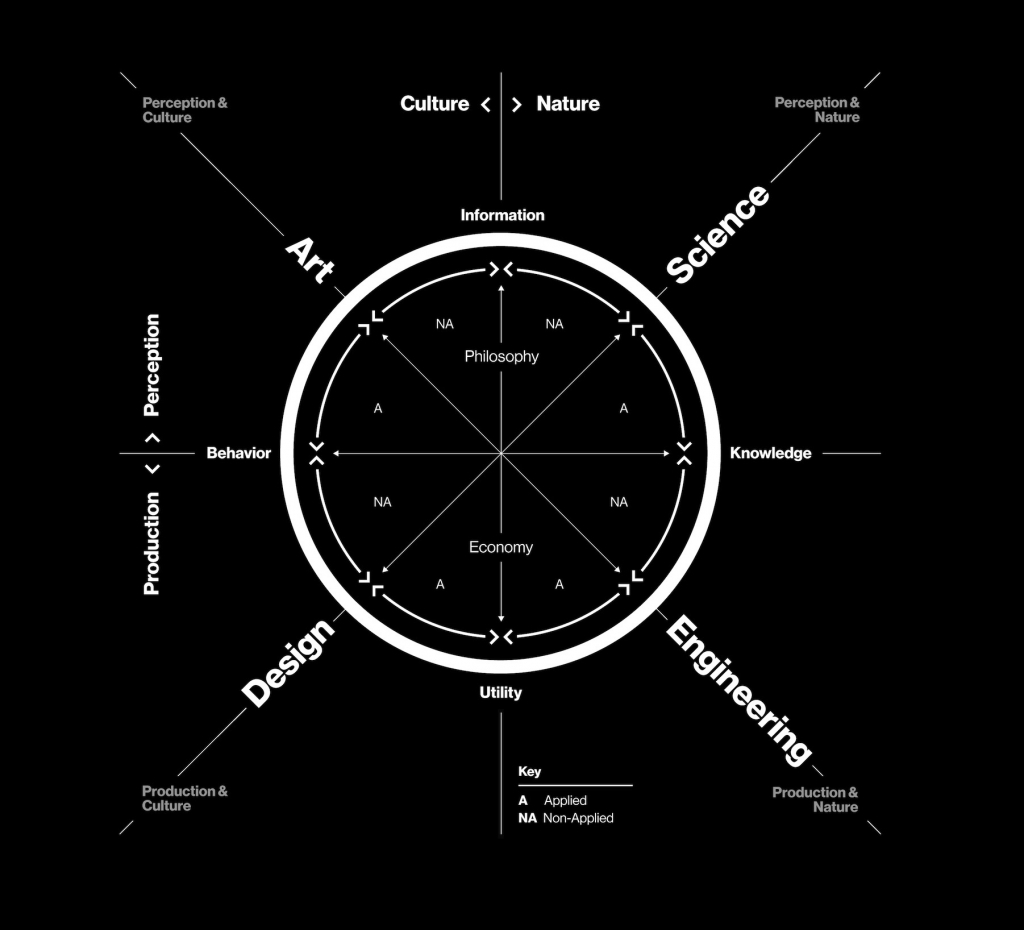

もつれ時代における創造性 | Krebs Cycle of Creativity

はじめに あなたは何の専門家だろうか? アルゴリズム?アート?プロダクトデザイン?グラフィックデザイン?データサイエンス?ハードウェアデザイン?ビジネスデザイン? この記事を目にしているということは、あなたもきっと上に挙げたような専門領域を複数横断して、プロジェクトや作品制作をしている、または、これから進めようとしているのではないだうか。 "Art"、"Design"、"Engineering"、"Science"(以降、4象限と呼ぼう)をピボットすることが当たり前の時代になってきているように感じる。例えば、ある美術展では、アーティストとして社会に"問い"を投げかけていたかと思いきや、あるトップカンファレンスでは研究者として最新の技術的な研究知見を発表、起業家、もしくは投資家としても研究成果の社会実装に挑戦している、といった感じだ。 様々な企業がイノベーションだとかクリエイティビティが必要だと声を挙げているが、少しだけ解像度を上げると"Antidisciplinary(脱専門的)"な態度を誰もが求められる時代になってきている。(そもそもスキル的な観点で各領域への参入障壁が下がっているからこそ、求めることができるようになったのだろう。例えば、Technologyという観点では、AWSやGCPなどが民主化していくことで小難しい技術のコア部分はどんどん隠蔽されておりコマンドをGoogleで調べれば誰でも容易に扱える) このような趨勢において、時代の先端を行こうとする個人、もしくは組織にとっては、肩書など一言で説明できない状況になっているのが当たり前なのだ。脱専門的な態度が"スタンダード"になってきている。 4象限の境界を越境して、"Antidisciplinary(脱専門的)"な態度が必要であることは、MITメディアラボのNeri Oxmanが、Age of Entanglement(もつれ時代)[1] で主張している。 "Antidisciplinary(脱専門的)"でしか成し遂げられないことを志す人は、是非、読んでほしい。どの領域に自分が位置しており、そしてどこにピボットすべきであるのか、"海図とコンパス"としても示唆に富んだ内容であった。個人的に、己の状況を俯瞰すると、時宜にかなってもいると感じたので、この場でまとめておきたいと思う。 もつれ時代"における海図とコンパスを手に入れる 4象限のうち何処で活動しているのかを判断するための海図をあなたは持っているだろうか。 例えば、John Maeda(ジョン・マエダ)氏の The Bermuda Quadrilateral が参考になるだろう(確かに何処にいるのか自分でもよく分からなくなるので"魔の海域"という言葉はしっくりくる)では、Art、Design、Engineering、Science の本質を、 Art(to express) Design(to communicate) Engineering(to invent) Science(to explore) とシンプルに説明しており、複数の興味領域があったとしても、自分のコアな位置づけは分かる。 一方で、今後、成し遂げようとすることに対して、どの象限にピボットする必要があるのか、もしくは何故、その象限にピボットしたのかを明確にするためには不足である。まあ、コンパスがほしいのだ。 そんなことを考えていた時に、たまたま、Neri Oxmanの「Age of Entanglement(もつれ時代)[1]」を JoDS(Journal of Design and Science)で目にする。ここでは、「Krebs Cycle of Creativity[2]」という創造的なエネルギーを生み出すための図式を提唱している。 ※ JoDSをご存知だろうか。学界や学術出版とは異なり、誰もが著者の書いた投稿に文脈の補足等の加筆できる「ピアツーピア」なレビュー方式を採用したプラットフォームである。思わず読み込みたくなる論文が豊富に掲載されているので、気になる方は、覗いてみると良いだろう。 Krebs Cycle of Creativity | 創造性におけるクエン酸回路(創造性を生み出すサイクル) 高校の生物学の授業で"クエン酸回路"という専門用語を聞いたことがあるだろう。 大学以降では、1937年にドイツの科学者のHans Krebs(ハンス・クレブス)が発見したことにちなんで「Krebs Cycle」とも呼ばれたりする。生物が代謝するための重要な生化学反応であり、酸素呼吸をする生物全般に見られる反応のことを指す。 詳細な説明は割愛するが、Neri氏の「Krebs Cycle of Creativity(KCC)」は、クエン酸回路をアナロジーとして、経済を循環させるためには、どのように創造的なエネルギーを循環させるべきか(Neri氏はCreative ATP, CreATPと呼ぶ)を図式化したものである。 時代の変革期においての創造性を写した図式であると捉えると、バウハウスのウォルター・グロピウスの"Bauhaus Preliminary