東京から世界へ メディアカルチャーの「これから」を発信する ─ Media Ambition編 ─

Meca(ミーカ)に続き、2月の目玉展示の1つ、MediaAmbtion2018を観に行く。 MediaAmbitionは、今年で6回目となる。今年も参加アーティストは、豪華で、Rhizomatiks、チームラボ、WOWといった常に先進的な表現開発に挑むクリエイティブ集団、脇田先生や落合先生などアカデミックなバックグラウンドからも参加している。 個人的には、毎年、参加アーティストが固定されてしまっている点が気になるが。運営側は大変になるが公募型にした方が、メディアアーティストの挑戦と成長を促す展示になるのではないかと思う。 また、年々、アトラクション的要素が強めで本質が?といった作品が多くなってきていることから、メディアアートを研究、実践する人にとっては、少し物足りない印象を受けるかもしれない。ここでは、展示作品の中から特に表現が卓越していた1作品を紹介したいと思う。 Montagne, cent quatorze mille polygones(山、11万4千個の多角形)| Joanie Lemercier(ジョアニー・ルメルシェ) Joanie Lemercier は、フランス、ブリストルを拠点とするビジュアルアーティスト。プロジェクションマッピングの技術で世界的にも群を抜いているビジュアル・レーベル、AntiVJ のメンバーでもある。 最近は、高圧ガスで超微粒子の水を空中に噴霧することでスクリーンを作り出し、まるで空中に映像が投影されているかのような新しいメディア表現にも挑戦し話題になった。 https://www.youtube.com/watch?v=FSdNKmeYJT4 目の前に広がるのは山脈に囲まれた谷。時間とともに季節や日の当たり方が変わり、様々な表情を見せる。一見すると非常にリアルスティックな山脈と谷だが、実は我々が観ているのはアルゴリズムで描画された2次元のメッシュである─。 メッシュの表面の光の陰影の変化が、我々の脳に錯覚を起こし奥行きを感じさせる。 認知科学的観点で捉えると、線に反応する脳細胞と、奥行きを感じさせる脳細胞が存在しており、互に関連することで我々の知覚システムが成り立っていることが、作品を通してデバッグできる点が、非常に面白い。 今後のジョアニーの制作活動はトレースしていきたい。

20th JAPAN MEDIA ARTS FESTIVAL

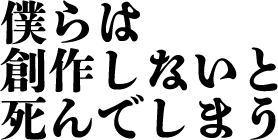

はじめに 今年も文化庁メディア芸術祭が開催された。今年は、国立新美術館ではなく、NTTインターコミュニケーションセンター、東京オペラシティ・アートギャラリーでの開催。世界88カ国、地域の応募作品4034件から選ばれた受賞作品が展示された。 メディア芸術祭のアート部門を見てよかったのは、社会に出てからぼんやりとしてしまった、制作に対する自分の姿勢や輪郭を再度確かめられたこと。 今年は、テクノロジーと生命との関係について思考実験できる作品が多かったように思える。 テクノロジーが非物質化に向かう今、テクノロジーは生態系と同様に増殖し続けている。複雑で課題が山積みな現代において、我々は近い将来、もしくは今、この瞬間に、どのような社会課題に直面しており、解決しなければならないのか。作品鑑賞を通して、社会とテクノロジー、そして、我々はどこに向かうのかを考える時間を持てたのも良かった。 Interface Ⅰ https://vimeo.com/163615876 "192個の直流モーターを使って「相互作用する異なる系」の反応を見えるようにしたキネティック・インスタレーション.上下に並んで互いに糸でつながった「綱引き」をする2個のモーターを1組とする垂直方向の構造と,多数のモーターの対を糸の真ん中の位置でつなぐ赤いゴム紐でできた網目状の水平方向の構造が共存している.各モーターは,直結しているガイガー=ミュラー計数管が環境放射線を感知すると駆動する.ノイズのようなランダムな信号によってモーターは突発的に動き,それぞれの糸の動きやゴムの伸縮などが複雑に絡まりあって,赤い網の全体の形が決まる.作者は,同じように互いに影響し合う部分によって全体が決まる複雑な系は,大小の違いはあるものの生物学,社会学,計算機科学,人類学,経済学,そして政治学などあらゆる分野で見られるという.一方で,作品自体は何か具体的なものを参考にしているわけではないため自由に解釈可能で,作品がコンピュータの中で処理される無数の高速な計算と,その結果として現われる静的で秩序立ったデジタル映像の対比を表わしているとも見られる.「過程と結果」や「部分と全体」について改めて考えるきっかけになる作品." 文化庁メディア芸術祭・作品解説より引用 解説: " Interface I investigates the boundary between two interacting systems rendered into the physical. One system is a compound of motors, strings and elastic bands arranged horizontally. The two units face each other vertically (one on the top, one on the bottom). Each motor of one level (top, bottom) is connected to its opponent with a string, meeting in the center. Both motors pull their string in the opposite direction (like in a tug of war). At the junction of the strings, a mesh of elastic bands connects the string to its neighbours. The mesh couples each element

海外出展で予想外のトラブルに見舞われたら -France/Paris編-

はじめに 海外で作品の出展経験がある方は、一度は何かしらのトラブルに遭遇したことがあるのではないだろうか。私もその1人である。 電気を使う作品ならば、電圧が足りなかった、むしろ過剰すぎた、作品の素材として自然の天然素材を使った場合は、空港での検疫に引っかかり持ち込めない、ガラスを使ったプロダクトなら、輸送中のトラブルで破損してしまった、展示会場でのアクシデントで破損してしまった等など、どんなに入念に準備をしても、何かとトラブルは発生する。 今回のまとめは、どちらかと云うと、準備不足や想像力の欠乏によるトラブルといってしまえば終わりなのだけども、意外と同じ経験しているデザイナーが多いので、どんなトラブルがありどう対処したのかを文章として残しておきたい。 ParisDesignWeek2017 / Masion&Objetでのハプニング 9月上旬にフランス・パリで開催されたParisDesignWeek2017 / Masion&Objetの若手向けの企画展、Meet My Projectでの出展のためにパリへ向かった。 パリでの展示会場は11区のロケット周辺。展示会場周辺は、割りとカフェやレストランが多く、観光客というよりかは地元の人たちで昼間も賑わっている。 凱旋門やシャルゼンゼ大通りのような「ザ・パリ」な地区からはだいぶ離れているため、デザインウィークを回る側からすると行きにくいのではという印象。 それはさておき、作品の設営をすべく展示会場に向かった。プロダクトの事前郵送は無し。照明は持参した。割れ物なので、宿から会場まで慎重に運ぶ。街中はテロ対策の厳重警戒態勢。ダンボール箱を片手に地下鉄に乗り運ぶまでに何度もパリ市民に不審がられてしまったがなんとか会場に辿り着く。 会場の中はそこまで広くはないが、空間としては天井突き抜けのコンクリートうちっぱで通り沿いも全面ガラス。作品を飾るには申し分の無い空間。会場に入ると、急ピッチで現地スタッフが会場準備を進めていた。 自分も作品設営をすべく、手荷物として運んでいたダンボール箱を開けてみる。 まずは照明のガラスを確認。梱包材を名一杯詰めていたため、傷一つ無い。ひとまずはガラスの破損が無いことを確認できて安心する。 次に泡の制御とLED駆動モジュールを確認する。外観を見たところ回路の破損は無さそうだが、動作確認をしなければな。コンセントタイプをフランスのC型にするため、コネクタをつける。 そして、小型医療用ポンプから空気を送るためのガラス棒を取り付けるために、別に梱包していたガラス棒を取り出す。・・・・・え、、、なんかガラス棒短くないか