アルキメデス螺旋の実装―無限に渦巻く円周率と Quantum Vibes の一考察

先日、3月14日(金)に開催された「GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025 」のオープニングパーティにて、私も参加する ARTIFACT が演出を努めました。

オープニングパーティで活用した “π Generate System(円周率がアルキメデススパイラルに沿って無限に表示されていく演出)” のテクニカルノートを書いておきたいと思います。(どう実装したか、すぐに忘れるので個人的な備忘録でもあります)

そもそも GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025 とは?

「GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025」は、東京・西麻布に位置する「WALL_alternative」を拠点に、2025年3月14日(金)~16日(日)の3日間にわたり、西麻布・神宮前エリアを中心とした外苑西通り沿いのアートスペースをつなぐ試みです。

会期中は、各アートスペースが連携し、展覧会のオープニングを同日に揃えたり、営業時間を延長したりすることで、来場者が複数のアートスペースを巡りやすい環境を提供します。この取り組みは、新たなアートスペースやアーティストとの出会いを促し、地域間の横のつながりを強化することで、東京のアートシーンをさらに盛り上げることを目的としており、昨年初開催されました(※1)。

WALL_alternativeは、現代アートを中心とした作品の展示・販売を行うアートギャラリーを軸に、カウンターバーを併設したオルタナティブ・スペースです。「多様な人々が有機的に混ざり合う夜のたまり場」(※2)をコンセプトに運営されており、常に気鋭の作家の作品と出会える、都内でも類を見ないカルチャースポットといえるでしょう。

今回、WALL_alternativeでの企画展「和を以て景を綴る」の展覧会オープニングとともに、Artist Collective「ARTIFACT」 が、オープニングパーティのプロデュースを担当しました。私はこのプロジェクトにおいて、映像演出のテクニカルおよび表現制作で参加しました。

※1:GAIEN-NISHI ART WEEKEND2025

《SAN -讃-》

3月14日=3.14=π

円周率(π)のように終わりなく続くアートのエネルギーが、 20のギャラリーをひとつの円(縁)で結んでいく。

映像、植物、grrrdenとimusによるサウンドスケープ、Marikaによるコントーションを通じて、催しの成功を祈願する象徴的な空間を創り出す。

演出のタイトルは「《SAN -讃-》」。

「3月14日の開催 ✕ アートから生まれる無限のエネルギー ✕ 開催を讃える」の共通項として、「3.14 = π」、「3 = 讃」から、タイトルと演出の方向性をARTIFACTが企画しています(この意図せぬ発想力が、ARTIFACTの創発力)

円周率の数字をひたすらに描画する「π Generate System」について

ここからは、本稿の主題であるテクニカルの解説です。

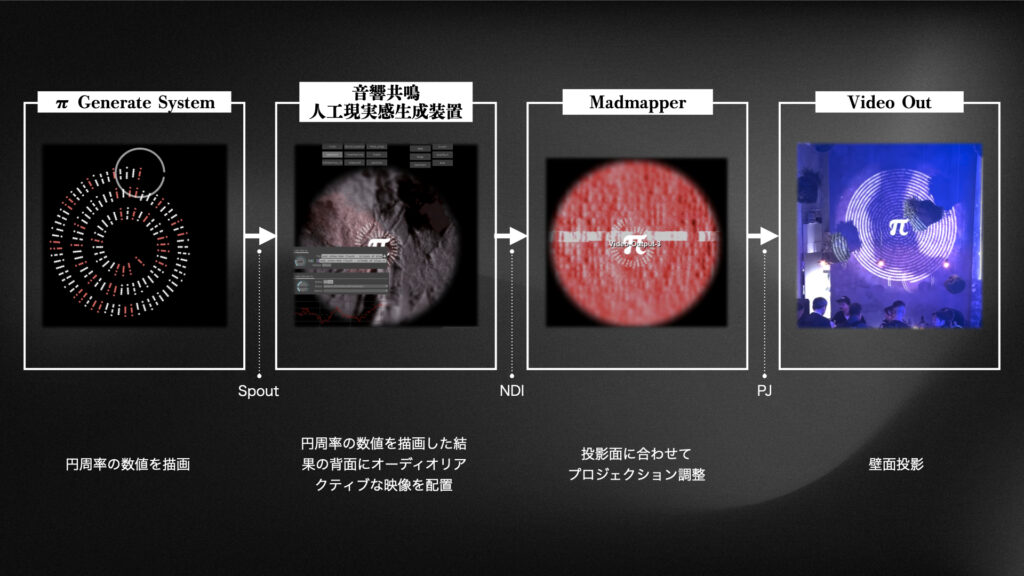

最終的なアウトプットとしては、①円周率の描画の背面に、②リアルタイムにDJの音に反応するリアルタイムオーディオ・ビジュアル映像を配置してプロジェクターを介して投影したいと思い、②については、ずっと育てている自作の Audio Visual System「音響共鳴人工現実装置(ここでは解説を割愛します)」を使えばサクッといけるので、①をどうするかが今回のお題です。

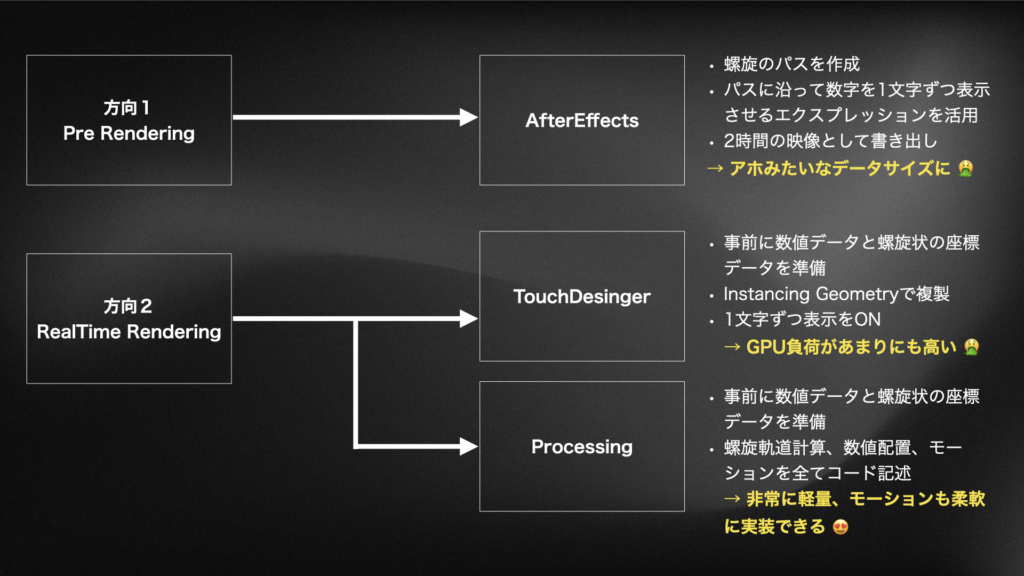

円周率の数字をひたすらに渦巻いて表示するにあたり、いくつかの選択肢がありました(下図参照)

それぞれの方向で試してみて、結果が黄色の文字です。

ということで、今回は、久々に「Processing」で対応することに決定しました。

「Touchdesinger」でもおそらくうまい方法があったはずなのですが、私の実装だと1,000文字ほどでフレームレートが出なくなり、今回は選択肢から外すことにしました。

Processingでは、以下の方向性で実装しています。

- 事前に円周率の任意桁のデータを準備する。

- 各桁をアルキメデススパイラルの計算式に従って配置する

- 1秒毎に1文字ずつ表示する

- 「3」「1」「4」の数字だけ赤文字にする

- 「3」「1」「4」の数字が配置された際に円をアニメーションで描画する

- アルキメデススパイラル、全体を一定の時間で回転させる

- 各数字を微振動させる

文字を1文字ずつ表示させる際の文字の位置は、アルキメデスの螺旋の計算式を採用することで、常に全体が円状に見えるようにしています。対数螺旋を採用すると、蝸牛のように徐々に外に向かって螺旋が広がっていくことになるのですが、ルックが今回にはマッチしないと考え、アルキメデスの螺旋を採用しています。

アルキメデススパイラルの極座標式は以下のようになります。\[

r = a + b\theta

\]

ここで:

- r はスパイラルの半径

- θ は角度(ラジアン)

- a はスパイラルの開始半径

- b はスパイラルの間隔調整係数(スパイラルの成長率)

この式をデカルト座標に変換すると:

\[

x = r \cos(\theta)

\]

\[

y = r \sin(\theta)

\]

この x, y が、各文字を配置する螺旋の座標数値です。

また、1文字ずつ微振動させることで、生命観や脈動を非言語的に伝達することを狙っています。

以下が、前述の方向性を踏まえて採用したコードです(もしかしたら無駄な実装もあるかも)

このコードを実行すると、Spout 経由で螺旋の描画を送信できます。

最終的には、Spout をTouchdesigner で受信して、背面映像とmixして最終的にプロジェクタで投影してます(下図を参照)

以上がテクニカルについてのざっくり紹介になります。

無限に渦巻く円周率と Quantum Vibes の一考察

無限に渦巻く円周率のイメージ、緻密に絡み合いながら生命力を宿す植物の祭壇、土着的な要素とインダストリアルな響きが交錯する音響空間、そして身体の極限を超越するコントーションのパフォーマンス。

この空間には、曖昧さと不確定性を意識的に取り込みながら、多層的な感覚が脈動している。

それは、特定のジャンルに回収されることを拒む「融合的な表現」であり、掴みどころのない魅力を内包する「流動的な体験」そのものでもある。

そして、「鑑賞」という行為を通じて、観る者の現実認識や内面的な意識に変容をもたらす、ダイナミズムすら内包されていた―。

俯瞰すると、この鑑賞空間は、量子論における観測者効果を想起させる。

すなわち、観る者の存在とその解釈が、初めて空間の「状態」を決定づけるという構造がここに息づいている。

作品は固定された意味や形を持たず、観る者ごとに異なる解釈が生じ、瞬間ごとに多層的な様相を浮かび上がらせる―まさに、観測の瞬間に確定する量子的な現象に通じるものがある。

このように、単純な定義や既存の枠組みを超え、不確定性や多面性を積極的に肯定することで、その空間は、単なる表現を超えて社会的な機能をも獲得した。

その場に生まれた空間自体が、多様な解釈を誘発し、観る者と共に変容し続ける。

このような鑑賞空間作りは、表現者にとって極めて大きな挑戦であり、同時に深い意義を持つ試みだったといえるではないだろうか。

Quantum Vibes が、意図せぬ方向で起動し始めている。

~イベント中の個人的なメモより~