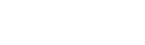

ARTIFACT にみる前衛 / 作品の共通性およびその系譜に関する考察

I. 序論

本稿では、ARTIFACTでの創作において、特に私自身がコラボレーションで手掛けた作品、《 Core 》(2024)、《 虚実の壁 》(2023)、《 私利私欲大曼荼羅 》(2022)の3作品を取り上げ、それらの間に見られる共通点を考察し、さらにそれらがどのような芸術表現の系譜を踏んでいるのかを(勝手ながら)分析する。これらの作品は、それぞれ異なるメディアとテーマを扱っているように見えるが、根底には現代社会における人間存在や認識、そして伝統と革新の融合といった共通の関心が示唆されている。また、キネティック・アートともサウンド・インスタレーションとも捉えられる《 Core 》、リパーパスされたオブジェクトを用いたインスタレーション《 虚実の壁 》、そしてデジタルと自然の要素を融合させた作品《 私利私欲大曼荼羅 》といった多様な表現方法を用いており、多岐にわたる概念を様々な感覚体験を通じて探求しようとする姿勢が窺える。

本稿の目的は、これらの作品を個別に詳細に検討した後、それらを結びつける共通の要素を明らかにし、現代美術史におけるそれらの位置づけを探ることである。

II. 個別作品の解説

Core -2024-

《 Core 》は、八卦図をモチーフに宇宙と万物の根源的なエネルギーである太極を表現した作品である 。この作品の中心には、八卦を表現したフェナキストスコープが設置されており、その各絵柄は小型カメラによってリアルタイムに捉えられ、潜在拡散モデルによって、各絵柄を示す44.1kHzの音源ファイルが常時生成される 。生成された音源ファイルは、無重力セッションによる Ambient Machine によって動的にリミックスされ、その瞬間の音を生み出し続ける。中心の太極からは、音と八卦の絵柄から生成された光象が空間全体に差し込み、各絵柄の表情は微小に変化し、生成される音も変容していく。絶え間なく生成と循環を繰り返すこのシステムは、宇宙の調和と循環を表現し、視覚と聴覚の分解能では捉えられない何かを心像に生み出す試みと言える 。

初期の映画装置であるフェナキストスコープを、AIとデジタルプロジェクションという最先端技術と組み合わせることで、歴史的な技術と現代的な技術との対話が生まれている。この組み合わせは、時間と知覚の進化というテーマを示唆している 。フェナキストスコープは初期の映像表現と動きの探求を想起させ、一方、AIとデジタルプロジェクションは、現代における視覚的および聴覚的な情報を生成し表示する最新の方法を表している。この並置は意図的である可能性があり、異なる時代の技術的レンズを通して、私たちがどのように世界を知覚し理解するのかを考察させている。

作品の説明にある「絶え間なく生成、循環するシステム」という言葉は、宇宙の絶え間ない流れと相互のつながりという東洋哲学の概念を直接的に反映している 。太極図は陰陽の相互作用を示し、八卦は宇宙の様々な側面を表しており、これらはすべて道教の宇宙論における重要な要素である。この作品は、視覚と聴覚の通常の限界を超えた感覚体験を生み出すことを目指しており、それは直感と精神性を重視する東洋的な考え方と一致する 。

古代の八卦の象徴性と現代のAIおよびキネティック技術の融合は、伝統的な知恵と宇宙に関する現代的な理解を結びつけようとする試みを示唆している。八卦は古代の宇宙論的枠組みを表し、AIは現代の計算能力を体現している。これらの組み合わせは、新しいツールを用いて存在に関する時代を超越した問いを再検討することを象徴している可能性がある。視覚パターンからAIを用いてリアルタイムで音を生成することは、絶えず変化するアートワークを意味し、それは仏教の無常の概念を反映している 。ライブの視覚入力に基づいて絶えずリミックスされるサウンドは、アートワークが二度と完全に繰り返されることがないことを保証し、仏教哲学で説明されている現実の絶え間ない流れを反映している。視覚と聴覚の分解能では捉えられない「心像」を生み出す試みは、合理的な思考を超えて、より深く、おそらく潜在意識的または直感的なレベルで鑑賞者と関わることへの関心を示唆しており、それは直感と精神性を重視する東洋の考え方と一致する 。感覚知覚の限界を押し広げることで、作家は理性的な思考を迂回し、鑑賞者の内なる経験や精神的な意識に直接アクセスすることを目指しているのかもしれない。

この投稿をInstagramで見る

虚実の壁 / The Wall Between Truth and Fake -2023-

《 虚実の壁 / The Wall Between Truth and Fake 》は、2323年12月8日という遠い未来を舞台に、貧困に苦しむロボット(通称、イエロー)たちが、亜細亜統一ブロックで最も購読されている《 人機統一新聞 》の朝刊を切り抜き、解体した後、切り抜き新聞・ラジオ・スポットライト・壁面を使用して新聞の情報を再構成することで、情報と向き合う自らの身体性の再学習を試みた様子を描いている 。ラジオの報道とスポットライトで照らされた壁面の記事内容は完全に同期しており、報道が変わるたびにスポットライトは無機質な動作で記事を照らし続ける 。イエローたちは、ラジオとスポットライトから主体性を失った視覚と聴覚の関係性を経験し、切り抜き新聞を壁面に貼り付ける行為を通じて世に溢れる情報群の再統合を経験する。これら一連の経験を通じて彼らの頭脳は再学習される。この行為は、この世の虚実の情報へのささやかな抵抗であり、後にイエローたちによるラディカルな芸術運動へと繋がっていく 。

ロボットたちが新聞を物理的に切り取り、再構成するという行為は、デジタル時代における情報のますます非物質的な性質に対する批評を示唆しており、情報との触覚的な関わりへの憧れを示している。高度にデジタル化された未来において、ロボットたちが物理的な新聞に頼ることは、直接的で物質的な情報とのつながりの喪失を際立たせている可能性がある。彼らが「情報に向き合う自らの身体性の再学習」を試みるという努力は、この点を強調している。

ラジオ放送とスポットライトによる視覚情報と聴覚情報の強制的な同期は、メディアコントロールと情報の受動的な消費に対する批判として解釈できる。ラジオとスポットライトによって、彼らが見て聞くものが同時に決定され、個々の解釈や独立した焦点のための余地が残されていないため、ロボットたちは「主体性を失った視覚と聴覚の関係性」を経験する。

貧困に苦しむロボットたちが登場する未来の設定は、技術の進歩と情報の管理によって悪化した潜在的な社会的不平等に関する社会的な解説を示唆している。《 人機統一新聞 》という統一されたアジアのブロックにおける貧困に苦しむロボットたちは、政治構造とその支配された情報《 人機統一新聞 》の普及が疎外されたグループに与える影響に対する批判を示唆している。支配的なメディアによって提示された製造された現実に対する抵抗の一形態として、ロボットによる新聞情報の再構成は、「ラディカルな芸術運動」を予兆している。これは、社会批判としての芸術の概念に関連している 。彼らが物理的な再構築という行為を通して「世に溢れる情報群の再統合」を試みることは、主体性を取り戻し、押し付けられた物語に挑戦したいという願望を示している。未来的な設定における時代遅れのメディア(新聞とラジオ)の使用は、過去の情報普及の時代への憧憬、または未来のデジタルメディアの儚く、操作される可能性のある性質の批判を象徴している可能性がある。高度な未来と古いテクノロジーへの依存とのコントラストは、メディアの周期的な性質と物理的な情報形式の永続的な関連性に関する解説を示唆しているかもしれない。

この投稿をInstagramで見る

私利私欲大曼荼羅 -2022-

《 私利私欲大曼荼羅 》は、本堂中央の阿弥陀如来立像を中心に8の字(無限大)を描くように配置されたディスプレイ、そして108の菊(陽)による生花と108の風車(陰)を施すことで、デジタルと自然の融合による大曼荼羅を構成した作品である 。大曼荼羅のディスプレイには、現代人の脳内に沸々と浮かび上がる108の欲望と刹那的な極楽の様が映し出され、108の菊(陽)による生花と108の風車(陰)は、空間全体に生と死の狭間の情景を重畳する。鑑賞者は、お鈴を鳴らすことで音色に応じてデジタル曼荼羅の絵面が変化することを知るとともに自身の欲との対峙することとなる。この時、本堂中央の阿弥陀如来立像を中心とした《 私利私欲大曼荼羅 》が完成する 。

伝統的な仏教寺院の環境の中にデジタルアートワークを配置することは、古代の精神的な実践と現代のデジタル文化との間の対話を生み出し、現代世界における欲望と悟りの進化を探求している可能性を示唆している。「阿弥陀如来立像」と現代的な欲望のデジタル表示の並置は、伝統的な精神的な目標と現代の物質主義的な追求との間の緊張を強調している。

仏教において重要な数である108の欲望の使用は、自然の要素を通して陰陽の象徴的な表現と並んで、人間の二面性と欲望とつかの間の幸福の周期的な性質に関する解説を示唆している。108という数字は仏教哲学において重要であり、しばしば世俗的な欲望を表す。菊(生命と太陽を表す陽)と風車(死と影を表す陰)の対照的な要素は、これらの欲望の無常と存在のサイクルを強調している。

インタラクティブな要素は、鈴を鳴らす行為とデジタル曼荼羅の変化を通して、鑑賞者自身の欲望に直面することを促し、精神的で内省的な体験において観察者と参加者の間の境界線を曖昧にしている。鈴を鳴らす行為は、鑑賞者の行動とアートワークの反応の間に直接的な因果関係を生み出す。この相互作用は、自己認識の瞬間と、自身の「私利私欲」との潜在的な対峙を強いる。

アートワークのタイトル《 私利私欲大曼荼羅 》は、仏教哲学の中心的なテーマである精神的な悟りと世俗的な欲望の間の緊張に直接的に向き合っている。このように作品を明示的に命名することで、作家は欲望の性質とその精神的な文脈における位置づけを探求するための概念的な枠組みを直ちに設定している。欲望を表現するためにデジタルディスプレイを使用することは、現代の意識と欲望に対するデジタルメディアの遍在的な影響を反映しており、伝統的な曼荼羅の図像に対する現代的な解釈を示唆している。伝統的な神々やシンボルの代わりに、デジタルディスプレイは現代的な欲望(物質的な所有物、つかの間の喜び)に関連する画像を表示し、現代の聴衆のために曼荼羅の視覚言語を更新している可能性がある。鑑賞者の相互作用(鈴を鳴らすこと)によって《 私利私欲大曼荼羅 》が完成することは、アートワークが静的ではなく、その意味を完全に実現するためには鑑賞者の参加が必要であることを意味し、自身の欲望に直面する上での個人的な責任を強調している。アートワークは、鑑賞者自身の欲望との関わりを反映する鏡となり、自己認識が精神的な内省の過程における重要なステップであることを示唆している。

この投稿をInstagramで見る

III. 作品間の共通点

3つの作品を通して観察される共通のテーマは、東洋哲学の概念(道教、仏教、エネルギー、バランス、無常)への関与、芸術表現の重要な要素としてのテクノロジーの統合、没入型で概念主導の形式としてのインスタレーションアートの使用、そして感覚知覚とその限界または操作の探求である。

「Core」は八卦と太極を直接使用し、《 私利私欲大曼荼羅 》は曼荼羅と仏教の欲望のテーマを使用しており、《 虚実の壁 》でさえ、無常と情報の幻想的な性質というレンズを通して見ることができるように、すべての作品は異なるレンズと表現を通してではあるが、東洋哲学のアイデアとの明確な関与を示している。これは、これらの概念を現代的な文脈で探求するという意図的な芸術的選択を示唆している。テクノロジーは単なるツールではなく、各作品のメッセージの不可欠な部分であり、鑑賞者の体験と概念的な枠組みを形作っている。《 Core 》のフェナキストスコープとAIから、《 虚実の壁 》のラジオとスポットライト、《 私利私欲大曼荼羅 》のデジタルディスプレイまで、テクノロジーはアートワークと聴衆との対話とテーマの探求を仲介している。三つの作品はすべて、伝統的な芸術作品を超越し、鑑賞者がアートワークのアイデアに積極的に関わることを促す環境または体験を生み出すインスタレーションアートの広範な定義に適合している。各作品は、鑑賞者が空間を移動したり、相互作用したりすることを要求し、アートワークの物語または概念的な探求の一部となる。作品は、より深い理解を呼び起こしたり、現実と知覚の性質に疑問を呈したりするために、鑑賞者の感覚に挑戦したり、それらを操作したりする。《 Core 》は通常の感覚の限界を超えた精神的なイメージを生み出すことを目指し、《 虚実の壁 》は視覚的および聴覚的な入力を操作し、《 私利私欲大曼荼羅 》は音と視覚的な変化を使用して内省を促す。

これらの作品は、現代的なテクノロジーと芸術的実践を通して伝統的な東洋哲学のアイデアを再解釈することへの一貫した関心を示しており、文化的および時間的な文脈の橋渡しをしたいという願望を示唆している。多様なメディアにわたる東洋のテーマの繰り返しは、作家の創造的な探求の中心的な焦点を示している。鑑賞者のための没入型でインタラクティブな体験の作成に重点を置くことは、受動的な観察から、より関与した参加型の芸術鑑賞モデルへの移行を示唆している。《 私利私欲大曼荼羅 》のインタラクティブな要素と他の2つの作品の環境的な性質は、アートワークの展開に鑑賞者を直接関与させる意図的な戦略を示している。異なる枠組み(宇宙的、社会的、精神的)における情報、現実、欲望の批判的な検討は、現代世界における基本的な人間の経験とそれらを形作る力に対する広範な懸念を示している。多様なアプローチにもかかわらず、作品は集合的に人間の存在とその周囲の世界(自然界、社会環境、または内なる自己)との関係の核心的な側面に取り組んでいる。

IV. 芸術的および表現の系譜

これらの作品に影響を与えた芸術運動、伝統、そして哲学的概念とは?

A. キネティック・アートとサウンド・アート

《 Core 》は、フェナキストスコープとダイナミックな光の投影の使用を通じて、キネティック・アートの系譜に明確に位置づけられる 。キネティック・アートは、19世紀末の印象派の画家たちの動きの表現への関心に起源を持ち、20世紀初頭には運動そのものを芸術の主要な要素とする芸術家たちが現れた 。ナウム・ガボやジャン・ティンゲリーといった芸術家たちは、機械的な動きや視覚的な動きの錯覚を利用して、時間と空間における芸術作品の新しい次元を探求した 。特にガボは、「キネティック・リズム」という言葉を用いて自身の作品を説明し、動きの芸術における重要な先駆者となった 。

サウンド・アートは、伝統的な音楽の境界を超え、音そのものを芸術表現の媒体とする分野である 。ラジオ・アートはサウンド・アートの初期の形態の一つであり、ラジオの放送技術を芸術的な目的で使用する 。ジョン・ケージは、音楽における音の概念を拡張し、偶然性や環境音を作品に取り入れるなど、サウンド・アートの発展に大きな影響を与えた 。音の哲学は、音を単なる聴覚的な現象としてではなく、存在そのものや現実のあり方を捉えるための重要な要素として捉える 。

《 Core 》は、AIによって生成され、リミックスされる音響風景を通じて、サウンド・アートの領域にも踏み込んでいる。《 虚実の壁 》は、ラジオを主要な聴覚要素として利用しており、ラジオ・アートとサウンド・インスタレーションの系譜に位置づけられる。作家のキネティック・アートとサウンド・アートの両方の伝統への関与は、多感覚体験と時間と空間における芸術の探求への現代的な関心を反映している。動く映像と音をダイナミックでインタラクティブな方法で組み合わせることで、作家はキネティック・アートとサウンド・アートの両方の遺産を基に構築し、鑑賞者のためのより豊かで没入型の体験を生み出している。

B. 東洋哲学への関心はみられるが、参照しきれていない

道教の概念である八卦、太極、陰陽は、《 Core 》に直接的に組み込まれている 。仏教の無常、欲望、そして曼荼羅は、《 私利私欲大曼荼羅 》の中心的なテーマとなっている 。曼荼羅のモチーフを明示的に用いる芸術家たちをはじめ、多くの現代美術家がこれらの哲学からインスピレーションと概念的な枠組みを得ているが、ARTIFACTの作品では、参照しきれていないと考える。

《 Core 》は道教の象徴を直接的に取り入れ、《 私利私欲大曼荼羅 》は仏教の概念とイメージを中心に展開し、《 虚実の壁 》の無常と現実の幻想的な性質というテーマでさえ仏教思想と共鳴している。作家は、現代美術において東洋哲学の伝統からインスピレーションと概念的な枠組みを見出す芸術家の継続的な系譜に関心があり、作家の作品全体にわたる東洋哲学のテーマの一貫した存在は、これらのアイデアへの深い関与と、現代の聴衆にその関連性を伝えたいという願望を示しているが、伝わりきれていないのも事実であり、作家性の課題と考える。

C. 表現技法としてのテクノロジー、絵の具と同様に扱うこと

テクノロジーは、初期の機械装置(フェナキストスコープなど)から生成AIやプロジェクションまで、芸術においてますます重要な役割を果たしている 。デジタルメディアは、インスタレーション・アートにおいて、インタラクティブで没入型の環境を作り出す可能性を広げている 。3つの作品はすべて、その実現と影響にテクノロジーを大きく依存しており、多様な技術的ツールを使いこなす作家の能力を示している。作家は、芸術的な可能性を広げ、現代の聴衆と関わる手段として、技術革新を受け入れる現代美術の状況の中に身を置いている。作品における様々なテクノロジーの洗練された使用は、これらのツールが芸術表現の概念的および感覚的な側面をどのように強化できるかの理解を深めようとしている。

D. Installation Art への礼賛

インスタレーション・アートは、20世紀後半にその存在感を増した影響力のある視覚芸術の一分野である 。その起源は、伝統的な形式や媒体からの脱却を試みた20世紀初頭の前衛芸術運動に遡る。マルセル・デュシャンのレディメイド作品や、ダダやシュルレアリスムの運動は、アイデアをオブジェクトよりも重視し、従来の芸術空間の境界を押し広げた 。1960年代から1970年代にかけて、芸術家たちは部屋全体、あるいは屋外空間さえも含む作品を制作し始め、鑑賞者を作品の文脈の中に直接的に関与させた 。この時代には、芸術をその本質的な要素にまで削ぎ落としたミニマリズムや、アイデアや概念を美的要素よりも重視したコンセプチュアル・アートの影響も見られた。

インスタレーション・アートは、空間、観客の相互作用、そして複雑なアイデアの伝達に重点を置く 。多くのインスタレーション・アーティストは、社会的な解説のためにこの形式を利用してきた 。3つの作品はすべて、鑑賞者のための明確な環境または体験を作り出すという点で、インスタレーション・アートの広範な定義に合致している。作家は、インスタレーション・アートの没入的な性質を利用して、鑑賞者を作品のテーマの中に包み込み、その概念とのより深い関与を促している。鑑賞者を取り囲む環境を作り出すことで、作家は受動的な観察を超え、作品のアイデアとのより直接的で個人的なつながりを育むことを目指している。

E. リパーパスされた素材と日常的なオブジェクトの使用

見つけられた素材やリパーパスされた素材をアートに使用する伝統は、特に社会的な解説や環境意識に関連して、アートの歴史の中で豊かな歴史を持っている 。この手法は、日常的なオブジェクトに新たな意味を与え、消費主義や廃棄物といった問題に注意を喚起するために使用されることが多い。《 虚実の壁 》は、中心的な素材としてリパーパスされた新聞を直接的に使用しており、この芸術的な伝統に合致している。

《 虚実の壁 》におけるリパーパスされた新聞の使用は、社会的、そして潜在的には環境的な解説の層を追加し、廃棄物と情報のライフサイクルに関する現代的な懸念を反映している。廃棄された新聞に新たな命を与えることで、作家はニュースの移りゆく性質と、情報を再解釈または再利用する可能性について解説しているのかもしれない。

F. 古代のシンボルの現代的な解釈

八卦や曼荼羅のような古代のシンボルは、現代美術において再解釈され、使用され続けており、しばしば新しいテクノロジーと組み合わされたり、現代的なテーマを探求するために使用されたりする 。これらのシンボルは、その普遍的な意味合いと視覚的な魅力のために、様々な文化や時代を超えて芸術家たちにインスピレーションを与えてきた。《 Core 》は八卦の技術的な再想像を提供し、《 私利私欲大曼荼羅 》は現代的な欲望に焦点を当てたデジタルでインタラクティブな曼荼羅を提示している。作家は、これらの古代のシンボルの継続的な進化に参加し、現代的な懸念に対処し、現代の聴衆と関わるようにそれらを適応させている。これらの強力なシンボルを新しい技術的およびテーマ的な枠組みの中に再文脈化することで、作家はそれらの永続的な関連性と、時間と文化を超えて意味を伝える能力を示している。

作家の作品は、現代美術史の包括的な理解と、多様なアプローチを試みる意欲を示し、複数の芸術的な系譜を統合している。キネティック・アート、サウンド・アート、インスタレーション・アート、東洋哲学、そしてテクノロジーの組み合わせは、作家を多面的で革新的なクリエイターとして位置づけている。東洋哲学への繰り返しの関与は、これらの概念への深く持続的な関心を示唆しており、おそらく作家の世界観と芸術制作へのアプローチに影響を与えている。テクノロジーの使用は単なる装飾ではなく、作品の概念的および体験的な側面を強化する役割を果たしており、デジタル時代に関与する現代美術の広範な傾向を反映している。

V. 結論

本稿では、《 Core 》、《 虚実の壁 》、そして《 私利私欲大曼荼羅 》という三つの作品の共通点と芸術の系譜について考察した。これらの作品は、それぞれ異なる表現形式を用いながらも、東洋哲学、テクノロジー、そしてインスタレーション・アートという共通の基盤の上に立っていることが明らかになった。作家は、古代のシンボルや哲学的な概念を現代的なテクノロジーと融合させ、没入型の体験を通じて鑑賞者に問いを投げかける。

《 Core 》は、八卦図という伝統的なモチーフを最新のテクノロジーで再解釈し、宇宙の根源的なエネルギーを視覚と聴覚で体験させる。《 虚実の壁 》は、未来社会における情報と現実の曖昧さを、リパーパスされた新聞とラジオというアナログなメディアを用いて批判的に描き出す。《 私利私欲大曼荼羅 》は、仏教の曼荼羅をデジタル技術で再構築し、人間の欲望と精神性の葛藤をインタラクティブな形で提示する。

これらの作品は、伝統と革新、東洋哲学と西洋美術、そしてフィジカルとデジタルという二つの領域の境界を探求する現代美術の潮流の中で、重要な位置を占めていると言えるだろう。作家の作品群は、伝統に深く根ざしつつも、大胆に未来を見据え、テクノロジーと多様な芸術的媒体の革新的な使用を通して、時代を超越した問いに取り組む現代美術の魅力的な例を提供している。古代のシンボル、東洋哲学、そして最先端技術の統合は、急速に変化する世界における人間の経験の複雑さを探求する上で、作家を現代美術における重要な声として位置づけている。