E.A.T. の活動から芸術と技術の創発を捉え直す

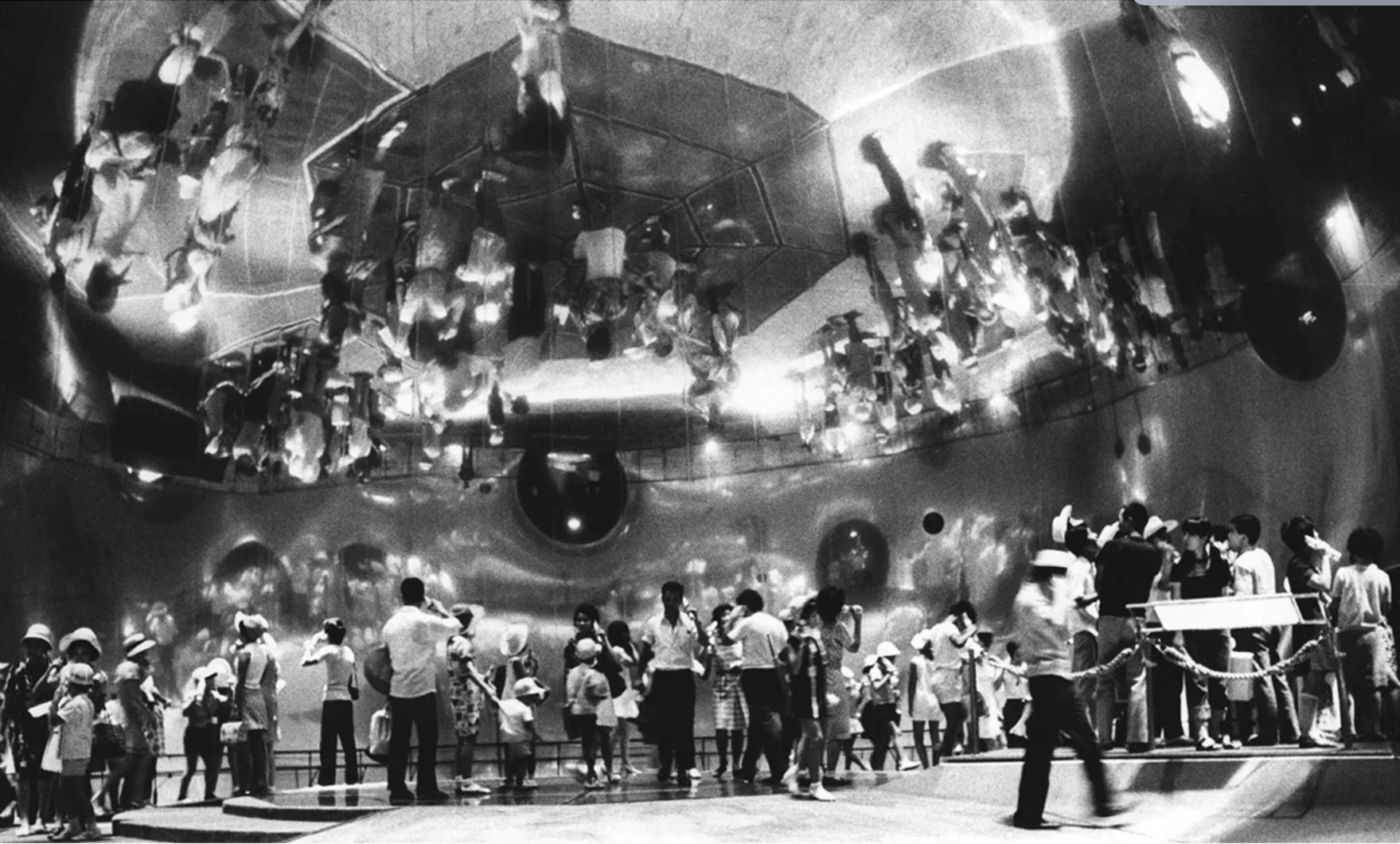

なぜ、今、E.A.T. に着目しているのか? 「芸術と技術」について改めて考えている。 さて、「芸術と技術」(或いは、芸術と科学)の言葉を遡ると、20世紀初頭の「未来派」のその萌芽があり、現在においては、例えば、Rhizomatiksをはじめとして様々な組織や活動が生まれており、「芸術と技術」から派生される新たな先端表現やその魅力は社会に大きな影響を与えている。そうした活動を辿っていくとExperiments in Art and Technology(以下、E.A.T.)の存在があり、決して無視はできない理念の根源、源流の1つであると言っても良い。 ここでは、E.A.T.についてまずは概略程度にみていき、その活動の変遷を追っておきたい。 1960年代は、社会、文化、テクノロジーにおいて大きな変化が見られた時代であり、芸術と技術の交差は目覚ましい発展を遂げた。この変革期において、現代美術において革新的な素材と主題へのアプローチで知られるロバート・ラウシェンバーグと、芸術的な協働に対する先見の明を持っていたベル電話研究所のエンジニア、ビリー・クルーヴァー、そして、創的な演劇作品で知られる、ロバート・ホイットマンという重要な人物がいた。 彼らの協働と化学反応が、E.A.T.の設立へとつながっていく。 E.A.T.は、ニューヨークを拠点として、美術、ダンス、電子音楽、映像など幅広い表現ジャンルを横断し、アートとテクノロジーを結ぶ数多くの実験作品を世に発信していった。彼らの代表的なプロジェクトとして、40名もの技術者たちが参加して、1966年に行なわれたイヴェント「9 evenings : theatre and engineering(九つのタベー演劇とエンジニアリング)」、1968年のブルックリン美術館における「サム・モア・ビギニングズ展」の企画、1970年の大阪万国博における「ペプシ館」などがある。さらには、最盛期には数千名もの会員を擁しており、E.A.T.のコンセプトや精神は、その後1980年代以降の「芸術と科(Art and Technology)」の分野に大きな影響を与えたと言っても過言ではない。 1970年代半ばに、その活動は終止符を打ったが、E.A.T.が、芸術家とエンジニアが協力して新たな可能性を探求するための環境を醸成していたことは間違いなく、その足跡は、現在、芸術と技術を探求するもの、可能性を見出すものにとっては、追認すべき活動だと、私は考える。 そこで、本稿では、E.A.T.の活動を追いつつ、現代における「芸術と技術」にまつわる諸課題を捉え直し、己の創作活動などへの態度のヒントを得ていきたいと思う。 E.A.T.の成り立ちとは? E.A.T.は、ロバート・ラウシェンバーグ(芸術家)、ビリー・クルーヴァー(エンジニア)、ロバート・ホイットマン(芸術家)によって、芸術家、エンジニア、科学者の間の協働を促進することを目的として設立された。彼らは、この学際的な相互作用が社会全体に大きな利益をもたらすと信じていた。 ここで、中心人物の1人であるビリー・クルーヴァーに注目したい。 ビリー・クルーヴァーは、スウェーデンのストックホルム王立工科大学で電子工学の学位を取得し、アメリカではバークレイにあるカリフォルニア大学でも同様の専門知識を深めた。1960年代、彼はニュージャージー州マリーヒルに所在するベル電話研究所で勤務し、レーザーのノイズ計測器の開発や電界強度と磁気強度の比較研究に従事していた(※1)。 その一方で、彼はニューヨークにおける現代アートの急速な発展に目を向け、多くの先鋭的なアーティストとの交流を通じて、芸術界の新たな動向を肌で感じていた。これにより、アーティストたちの創造的なビジョンを実現するための手段として、自身の新技術に関する知識が有用であることに早い段階で気付くようになったのである。 また、彼は新しいテクノロジーの発展と、その技術が個々人にとってより望ましい形で普及していくための力について深く考察していた。1959年発表の論文『人間とシステムについての断章』において、彼はエンジニアや科学者が、自ら開発するテクノロジーやその進展する方向性に対して全面的な責任を負うべきであると主張している(※1)。すなわち、テクノロジーは一方向に固定されるものではなく、常に変化と多様な可能性を秘めたものであることを、科学者たちは認識すべきだという考えであった。このような考え方が、E.A.T.の「テクノロジーを人間的にする(make technology human)」の大きな理念に接続され、芸術と技術の融合は知的・文化的な意義のみならず社会的・倫理的にも価値ある「善」であるとの確信につながったと考える(※1) しかし、エンジニアたちは、長年にわたる正式な教育を通じ、科学特有の用語や方法論に慣染み、その結果、画期的な発見や発明がたとえあったとしても、それらの貢献はしばしば暗黙の了解による学術システムの枠組み内に留まってしまう傾向があると指摘する。 対して、アートの領域はこれらのシステムの外に位置しており、アーティストの発想は既存の西欧思想の枠組みを超えたり、大きく再構築したりする柔軟性を持っている。実際、彼にとってマルセル・デュシャンがレディメイドとして提示した雪かきシャベルは、単独の行為で伝統的な芸術概念の壁を打破しうる力を象徴していると評していた。エンジニアが脱領域的な態度を体得するためには、アーティストとの共創が突破口となると考えていたのである。 Billy KLÜVER(1927〜2004) 1966年頃、彼はすでにエンジニアとして、ジャスパー・ジョーンズ、ロバート・ラウシェンバーグ、アンディ・ウォーホル、イヴオンヌ・レイナーら著名なアーティストとの共同作業に従事していた。この経験から、アーティストは知的自由とそれに伴う責任感をもって、個人にとって役に立つような新しいテクノロジーをかたちづくることができるということを実感したという。 この経験に基づき、彼はアーティストが最先端のテクノロジーを活用して作品を制作すること、そしてそのテクノロジーを開発するエンジニアや科学者に直接アクセスすることの双方が極めて重要であると認識した。そして、その最も効果的な方法として、アーティストとエンジニア/科学者が1対1の関係で協力し合い、それぞれの専門知識を持ち寄るコラボレーション、共創のかたちを見出したのである。この発想が、その後の、E.A.T.の基本的な運営理念となり、組織の存在理由を形成する根幹となったのである。 このように、E.A.T.は、単なる芸術運動として統一された美学を持つのではなく、むしろ実践的で促進的な役割を果たすサービス組織として構想されたのである。 E.A.T.の設立の背景には、当時の時代状況も影響している。冷戦や軍事的な思惑が芸術的野心と絡み合うこともあった時代において、テクノロジーの変化から個人が分離していくという状況を探求したいという願望も存在していた。創設者たちの多様な背景、すなわち2人の芸術家と1人のエンジニアが当初から関与していたことは、バランスの取れた視点を保証し、分野を超えたコミュニケーションを促進する上で不可欠であった。 芸術とテクノロジーの協働を通じて社会に貢献するという考えは、単なる芸術的革新を超えた、より広範なビジョンを示すE.A.T.の核心的な理念であったのだ。 主要人物と活動拡大の根拠について E.A.T.の発展と活動には、4人の創設者以外にも重要な役割を果たした人物が数多く存在した。弁護士のフランクリン・コニグスバーグは、法人化の手続きを支援し、スーザン・ハートネットは、E.A.T.の事務局長となり、後に芸術家とエンジニアの関係を担当した。クラウディオ・バダル、ラルフ・フリン、ピーター・プールはスタッフとして加わり、事務所、作業エリア、機材倉庫、会議エリアを含むロフトスペースの改修に貢献した。特にラルフ・フリンは、「9イブニングス」のために製作された技術機器の芸術家による使用を支援する役割を担った。 エンジニアのロビー・ロビンソンとパー・ビヨーンは、音と光の変調、特殊な録音、電子回路に関するプロジェクトで芸術家を支援するためにボランティアとして参加する。ジム・マギーとディック・ウルフは、パネルディスカッションのための音響切り替え、テレビ投影、プロジェクターと音源の制御を組織するのを手伝った。弁護士で調停者のセオドア・W・キールは、E.A.T.に熱心になり、資金調達のアイデアを含むアドバイス、支援、サポートを提供し、後に実行委員会の委員長となった。ジョン・パワーズは正式に理事会の議長に就任した。ウォルター・H・アルナー、リチャード・ベラミー、ルービン・ゴレウィッツ、マリオン・ジャヴィッツ、ハーマン・D・ケニン、ジェルジ・ケペス、エドウィン・S・ラングサム、ポール・A・ルペルク、マックス・V・マシューズ、ジェラルド・オーデオーバー、シーモア・シュウェバー、シモーヌ・ウィザーズ・スワン、マリー=クリストフ・サーマンも理事会のメンバーであり、様々な分野からの幅広い支持を示した。E.A.T.ニュースの編集者となったジュリー・マーティンは、コミュニケーションの重要性を強調している。ローズ・ペトロックは事務アシスタントを務め、ピーター・プールは技術情報、図書館、研究の責任者であり、マッチングと技術サービスも監督した。フランシス・メイソンはE.A.T.の暫定社長を務めた。 芸術家のジョン・ケージ、イヴォンヌ・レイナー、ルシンダ・チャイルズ、デボラ・ヘイ、デビッド・テュダー、スティーブ・パクストンなどもグループと関わっていた。注目すべきエンジニアには、ベラ・ジュールズ、マックス・マシューズ、ジョン・ピアース、マンフレッド・シュローダー、フレッド・ワルドハウアーなどが含まれる。このように、E.A.T.の成功は、創設者だけでなく、芸術、テクノロジー、法律、行政といった多様な分野の専門家からなる広範な支援ネットワークに支えられていた。9イースト16番街のロフトスペースの設立は、管理、技術作業、会議のための中心的な拠点を提供し、E.A.T.の運営能力にとって不可欠であった。 このように、単なる、Collectiveの範疇ではなく、大きな組織体として、その活動を拡大していった様子がうかがえる。 芸術と技術が生み出した新しい景色とは E.A.T.は、その使命と影響を示す重要なイニシアチブを数多く世に発信している。 「9 evenings : theatre and engineering」(1966年10月) ニューヨークの第69連隊武器庫(そこはレキシントン街と25丁目の角にある広大な空間であった)で開催されたこのパフォーマンスシリーズは、E.A.T.の最初のプロジェクトであり、極めて重要な出来事であった。10人の前衛的な芸術家とベル電話研究所の30人のエンジニアが協力し、参加した芸術家には、ジョン・ケージ、イヴォンヌ・レイナー、ルシンダ・チャイルズ、ロバート・ラウシェンバーグ、ロバート・ホイットマン、デビッド・テュダー、デボラ・ヘイ、スティーブ・パクストン、オイヴィン・ファールストローム、アレックス・ヘイなどがいた。パブリシティ・キャンペーンも行っていたことから、毎晩駆けつけた観客は1500人以上、それまでは前衛的なパフォーマンスを見たことが無い一般の方々が大多数であったらしい。 このパフォーマンスでは、閉回路テレビ、テレビ投影、光ファイバーカメラ、赤外線カメラ、ドップラーソナー、ワイヤレスFM送信機といった新しいテクノロジーが先駆的に使用された。このイベントは、当時の演劇的慣習を超えて、テクノロジーを現代のパフォーマンスの実践に統合しようとする重要な試みと見なされている。 いくつかのパフォーマンスのうち、例えば、ジョン・ケージによる<ヴァリエーションズⅦ>は、「演奏時にリアル・タイムに様々な音を活用する」ということを考え、会場までニューヨーク電話会社が10本の電話線を引き、レストランのルチョーズ、野鳥の情報機関エヴィアリー、コン・エディション発電所、アメリカ動物愛護協会の迷子保護所、ニューヨーク・タイムズ社の記者室、マース・カニングハム舞踊団のスタジオなど市内各所と電話で接続。受話器に付けた磁気マイクがこれらの場所の音を音響操作システムに送り返すという仕組みを作っている。ケージはまたコンタクト・マイクを、仮設ステージ自体に6個、ミキサーやジューサー、トースター、扇風機などの家庭用機器に12個、それぞれ取り付けた。さらに20台のラジオ、2台のテレビを取り込み、2台のガイガー・カウンターも用意。これらにいくつかの発振機とパルス発生機とを加えて音源を揃え、パフォーマンス・エリアの随所に、30個の太陽電池とライトを足首ほどの高さに設置。これらが、パフォーマーたちの動きにつれて、そのときどきに異なった音源を作動させる仕組みを作り、パフォーマンスを行った。 「9 evenings」における経験と協働が直接的なきっかけとなり、ニューヨークのアーティストの間で、新しいテクノロジーを作品に活用しようという機運が大きく膨らむ。そして、同年(1966年)にE.A.T.が正式に設立されることになる。さらに、翌年の1月には、E.A.T.の組織づくりとアーティストとエンジニアを結び付けるための活動を伝えるニューズレターの発行をはじめ、会員のエンジニアやアーティストに手段や方法についての具体的な情報を提供する『E.A.T. Operations and Information』と、新しいテクノロジーを用いるアーティストとエンジニアのあいだでのコラボレーションやプロジェクトについての論文などを載せた新聞「TECHNE」の刊行をはじめ、その活動は広く知られることになる。 Epicentre Editions · John Cage - Variations VII (Excerpt) https://www.youtube.com/watch?v=A7WNTR_H9XM ペプシ館(1970年大阪万博) これは、E.A.T.の活動の頂点であり、大規模な国際的な協働プロジェクトであった。パヴィリオンのデザインに貢献したエンジニア、アーティスト、科学者たちは、総勢63人にのぼり、多くのアーティストとエンジニア、科学者が協働にて設計に取り組んだ。E.A.T.の芸術家とエンジニアが設計・プログラムした没入型ドームが特徴であった。中谷 芙二子による霧の彫刻、ロバート・ブリアーによる電動フロート、フォレスト・マイヤーズによる光フレーム彫刻、デビッド・テュダーによるサウンドシステムなどの要素が含まれていた。 ペプシ館の断面図をみると、観客は右側のトンネルをくぐって入り、レーザー光の模様が動く貝、すなわち貝(クラム)のような形の暗い部屋に降りてゆく。階段をのぼると、そこは、ロバート・ホイットマンのアイディアによる「ミラー・ドーム」。直径27mあまり、210度のアルミ皮膜でおおわれたマイラー(強化ポリエステルフィルム)製の球体ミラーで、床と観客の実像がさかさまになって頭上の宙に映るように設計されていた。 Ref.: E.A.T.─芸術と技術の実験, ICC,

ARTIFACT にみる前衛 / 作品の共通性およびその系譜に関する考察

I. 序論II. 個別作品の解説Core -2024-虚実の壁 / The Wall Between Truth and Fake -2023-私利私欲大曼荼羅 -2022-III. 作品間の共通点IV. 芸術的および表現の系譜A. キネティック・アートとサウンド・アートB. 東洋哲学への関心はみられるが、参照しきれていないC. 表現技法としてのテクノロジー、絵の具と同様に扱うことD. Installation Art への礼賛E. リパーパスされた素材と日常的なオブジェクトの使用F. 古代のシンボルの現代的な解釈V. 結論 I. 序論 本稿では、ARTIFACTでの創作において、特に私自身がコラボレーションで手掛けた作品、《 Core 》(2024)、《 虚実の壁 》(2023)、《 私利私欲大曼荼羅 》(2022)の3作品を取り上げ、それらの間に見られる共通点を考察し、さらにそれらがどのような芸術表現の系譜を踏んでいるのかを(勝手ながら)分析する。これらの作品は、それぞれ異なるメディアとテーマを扱っているように見えるが、根底には現代社会における人間存在や認識、そして伝統と革新の融合といった共通の関心が示唆されている。また、キネティック・アートともサウンド・インスタレーションとも捉えられる《 Core 》、リパーパスされたオブジェクトを用いたインスタレーション《 虚実の壁 》、そしてデジタルと自然の要素を融合させた作品《 私利私欲大曼荼羅 》といった多様な表現方法を用いており、多岐にわたる概念を様々な感覚体験を通じて探求しようとする姿勢が窺える。 本稿の目的は、これらの作品を個別に詳細に検討した後、それらを結びつける共通の要素を明らかにし、現代美術史におけるそれらの位置づけを探ることである。 II. 個別作品の解説 Core

アルキメデス螺旋の実装―無限に渦巻く円周率と Quantum Vibes の一考察

先日、3月14日(金)に開催された「GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025 」のオープニングパーティにて、私も参加する ARTIFACT が演出を努めました。 オープニングパーティで活用した "π Generate System(円周率がアルキメデススパイラルに沿って無限に表示されていく演出)" のテクニカルノートを書いておきたいと思います。(どう実装したか、すぐに忘れるので個人的な備忘録でもあります) この投稿をInstagramで見る WALL_alternative(@wall_alternative)がシェアした投稿 そもそも GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025 とは? 「GAIEN-NISHI ART WEEKEND 2025」は、東京・西麻布に位置する「WALL_alternative」を拠点に、2025年3月14日(金)~16日(日)の3日間にわたり、西麻布・神宮前エリアを中心とした外苑西通り沿いのアートスペースをつなぐ試みです。会期中は、各アートスペースが連携し、展覧会のオープニングを同日に揃えたり、営業時間を延長したりすることで、来場者が複数のアートスペースを巡りやすい環境を提供します。この取り組みは、新たなアートスペースやアーティストとの出会いを促し、地域間の横のつながりを強化することで、東京のアートシーンをさらに盛り上げることを目的としており、昨年初開催されました(※1)。 WALL_alternativeは、現代アートを中心とした作品の展示・販売を行うアートギャラリーを軸に、カウンターバーを併設したオルタナティブ・スペースです。「多様な人々が有機的に混ざり合う夜のたまり場」(※2)をコンセプトに運営されており、常に気鋭の作家の作品と出会える、都内でも類を見ないカルチャースポットといえるでしょう。 今回、WALL_alternativeでの企画展「和を以て景を綴る」の展覧会オープニングとともに、Artist Collective「ARTIFACT」