年末のご挨拶

2021年も残すところあと僅かになりました. 本業,個人制作活動と,皆様には大変お世話になりました. 幸いにも今年は沢山の方々と共同制作できる機会に恵まれまして刺激的な1年を過ごすことができました. 2022年も,手を止めずに全力疾走していきますので,引き続き,よろしくお願い致します. https://youtu.be/48xmyP40GWU

オーディオ・ビジュアルアートついてそろそろ深く考える時期にきているという話

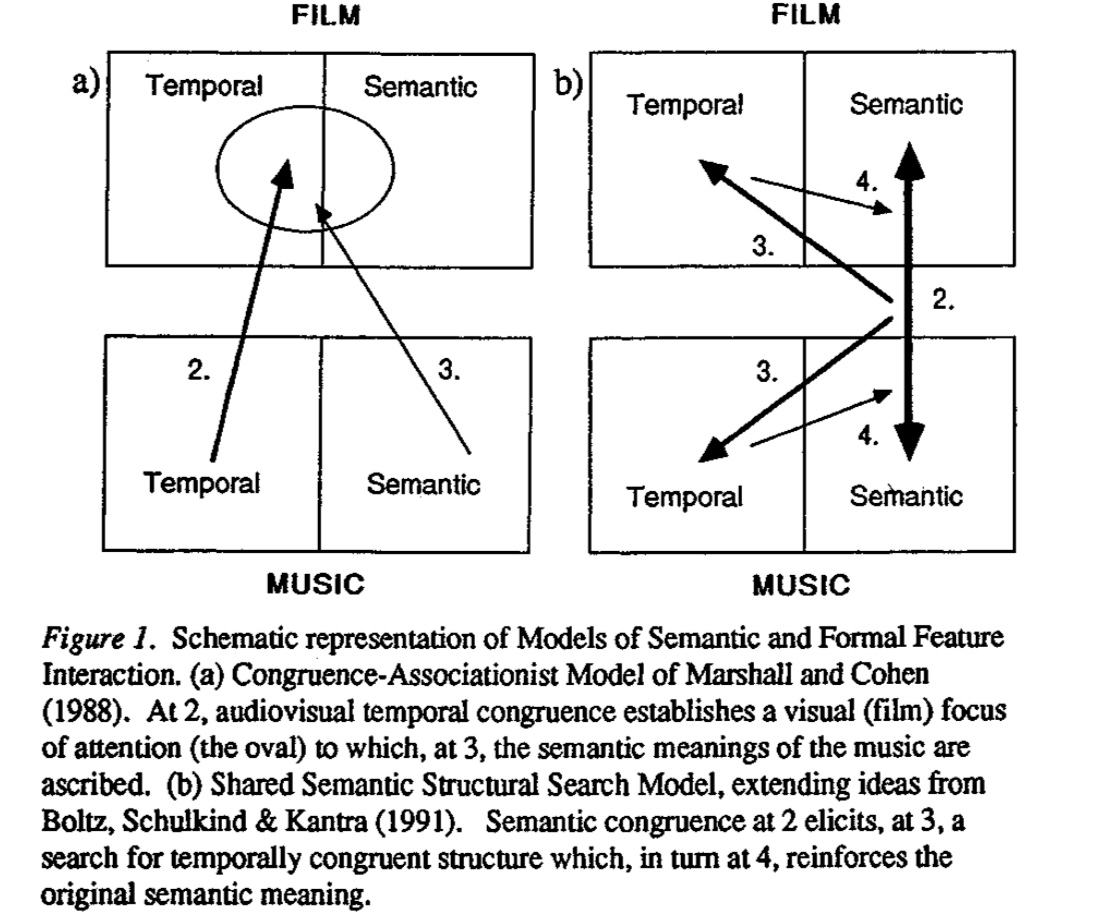

12月は、「視覚×聴覚」を掛け合わせた芸術表現、言い換えると「オーディオ・ビジュアルアート」作品(とりわけパフォーマンス領域における)に触れる機会が多かったのだが、作品を観ながら、個人的にオーディオ・ビジュアルアートに対する論を整理する必要があると思い始めたので、このようなタイトルで投稿をしている。 そもそも何故そんなことを思ったかと言うと、最近、自身の作品制作を通じて、ビジュアル側がオーディオの気持ちを掬い取れていない、オーディオとビジュアルの対立が生じている、その結果、「違和感」が先行することが多かった、という非常に個人的な経験が根底にある。 違和感の根底にあるのはなんだったのか、視覚と聴覚刺激の対立ではなく、調和や共鳴、その条件とは一体何なのか?制作者の感性を超えた論に展開することができるのだろうか、という疑問が沸いて出てきている。 ― 私自身、個人的な活動として、ゲームエンジンなどを活用してオーディオ・ビジュアルアートを趣味として実践する身であるが、過去に鑑賞した作品や技術の制限の元で実験的に表現を作ることが多く、自身の制作に対する考えを言語化可能なレベルには到底及んでいない。 そろそろ、闇雲にオーディオ・ビジュアルアート の実験をするフェーズから、次のフェーズに移行したい。もう少し、言葉を付け加えると、自分なりに オーディオ・ビジュアルアート に対する一本の論を持って実践したいと考え始めており、そのさわりとして、今回、この投稿で keyboard を走らせている―。 オーディオ・ビジュアルアート とは何なのか(W.I.P) オーディオ・ビジュアルアート と聴いてどのようなイメージが皆さんは浮かぶだろうか。 以下の動画は、私自身が尊敬する3人のアーティストの作品である。私が頭に浮かぶ「 オーディオ・ビジュアルアート 」とはこのような視覚情報と聴覚情報に同時に刺激が提示される表現のことを指しているのだが、一般的な定義はもう少し広義であるようだ(wikipedia 以外の定義を探したものの信頼できるリソースが無いという事実を知る) Audiovisual art is the exploration of kinetic abstract art and music or sound set in relation to each other. It includes visual music, abstract film, audiovisual performances

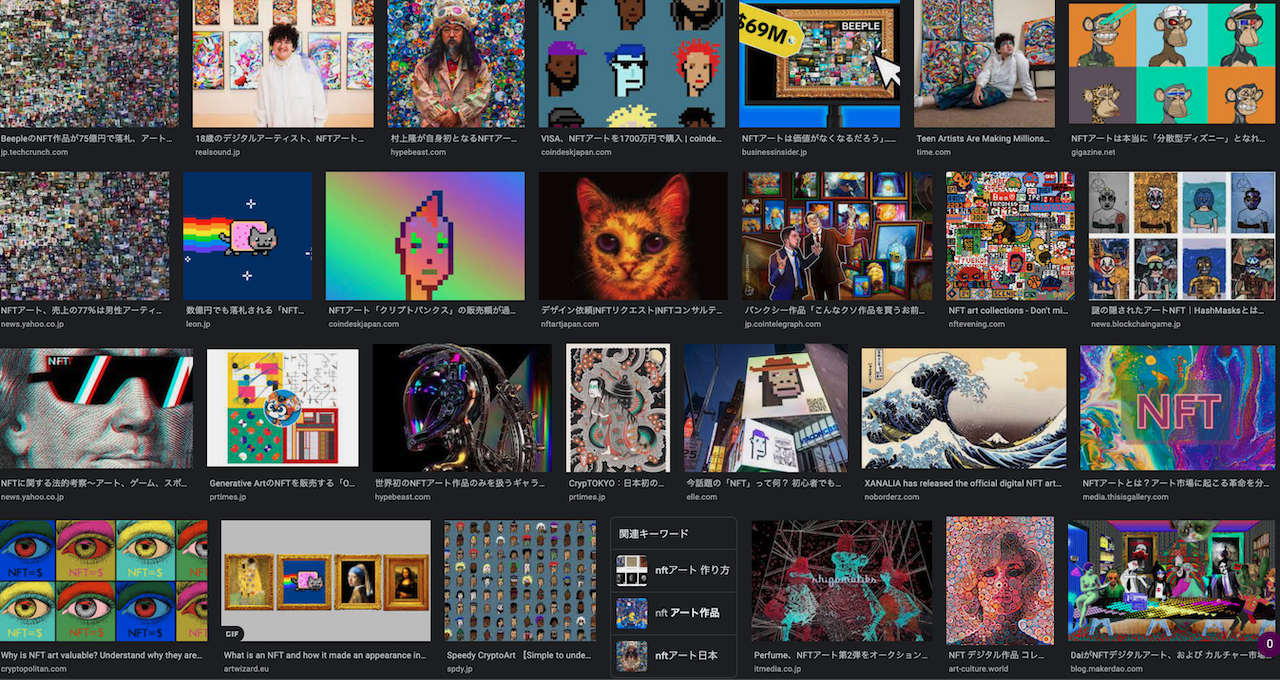

NFTアート初心者がNFTを始める前に頭に入れておきたい周辺情報と法律のこと

この1年で NFT という単語が頻繁に各種メディアや企業のリリースで耳聞するようになってきた。 先日、イギリスの現代美術雑誌「ArtReview」がアート業界で最も影響力のある100組のランキング「Power 100」の2021年版を発表したたのだが、1位がNFTの取扱をするための規格「ERC-721」であった。Cryptopunks(クリプトパンク)、Bored Ape(ボアードエイプ)、Beeple(ビープル)の作品が数百万ドル以上で売れている状況などを鑑みると1位は納得する。アート業界でもトレンドワード、ということを実感せざるを得ないニュースだった。 非常に個人的な話になるが、ここ最近、海外のキュレーターや海外のNFTプラットフォームの運営者から「NFTを発行してみてはどうか」との連絡が来たりするのだが、そもそもNFTは概念レベルでは理解しているものの、例えば、法的な課題だとか、芸術とNFTの周辺で起きていることについては無知過ぎるので、やや踏み出せずにいる。 どこかのタイミングでちゃんと整理しないとと思いつつ、なかなか、時間を取れてなかったので、休暇中のうちに整理しておきたいと思う。 アート×NFTの周辺で何が起きているのか? 2021年3月に、デジタルアーティスト Beeple(マイク・ヴィンケルマン)のNFTアート作品 < Beeple:Everydays: The First 5000 Days >が老舗のオークションハウス「クリスティーズ」のオンラインセールで約75億円で落札された。落札したのは、世界最大のNFTファンド「Metapurse」の創設者である Metakovan だ。この作品は、Beeple が 13年半かけて制作した5000枚の作品のコラージュで、特に真新しい美術技法などがあるわけではないが、13年半かけて制作したという文脈には強さがある。 最近では、ダミアン・ハーストやラファエル・ローゼンタールといった既に世界的に有名になっているアーティストもNFTに参入、世界3大メガギャラリーの一つ、Pace Gallery も積極的に参入するなど、いよいよアート業界も無視できない動きになっている。 Pace Gallery は、Pace 独自のNFTプラットフォーム「Pace Verso」の稼働を開始。最初の公開作品として、ルーカス・サマラスの「XYZ NFT」シリーズのNFT化が決定。各作品は1万ドルで販売予定で購入するとNFTと物理的な作品の両方を入手可能になる。 これまでのアート作品取引とのコミュニケーション上の違いは、コレクターとアーティストが直接コミュニケーションができるようになる点に思える。 コレクター側は自分が気に入ったアーティストがいれば、アーティストのファンとして暗号通貨を通じて熱烈に応援できる。そういったコレクターが増え、結果として、アーティストのファンコミュニティが生まれれば、アーティストにとっては、有名なアートギャラリーや制度的な枠組みとの深い関係性が無くても、作品で収益が得られる可能性がある。 アーティストにとっては、NFTで活動および生活資金を得て、制作に専念できる未来が見え隠れするのは非常に魅力的ではないだろうか。 約75億円で落札された < Beeple:Everydays: The First 5000 Days > 出典:クリスティーズWEBサイトより https://twitter.com/ChristiesInc/status/1370027970560106497 話題化されているようなNFTアーティストの作品を注意深く観察してみると、これまでの作品に対する評価基準、一般の目からの観点だと「写実的である」や「美しい」などとは異なる点が多いように思える。 では、一体、NFTアートが評価される(コレクターの目に留まり購入される)基準は何なのか? 美術手帖・特集「NFTアートってなんなんだ!?」でエキソニモ・千房氏が「作品の販売に関する設計や、アーティストやコレクターの関係の結び方が重視されている [1]」とある。この発言について、参考になる日本人アーティストの事例が、1万点のジェネラティブアートを販売し2時間で完売したことで話題になった高尾俊介氏である。 高尾氏の作品「Generativemasks」は、独自コミュニティが Discord 上に存在しており、作品所有者や興味があるファン達が数千人単位で存在し、クリエイティブコーディングの情報交換が行われている。 フィジカルのアート作品の流通においても、もちろんファンやコミュニティが存在しているのは言うまでもないが、クローズドな印象が非常に強い(その道に詳しいわけでは無いので、あくまで個人的な印象)。 一方で、NFTアートの場合は、コードや情報、アイデアをオープンに共有するというエンジニアを中心に脈々と受け継がれてきたオープンコミュニティのDNAが組み込まれているように思え、アートを中心とした新しいコミュニケーションの成り立ちが垣間見れる。作品の評価基準として、その作品は「コミュニティを生むことができるか」という点は非常に興味深い観点だ。 高尾氏による Generativemasks 出典:https://generativemasks.on.fleek.co/ リアルアートとの法的観点での違いについて ここから、NFTアートと区別して、有体物があるアートを「リアルアート」と呼称して話を進めたい。 さて、本題だが、Opensea や Foundation といった、NFTアートのプラットフォームでNFTを発行する前に、購入者やアーティストが取得する権利関係がどうなっているのか知りたくなった(知っておかないといけないという気持ちの方が強め)。 2021年11月の美術手帖の特集が、リアルアートとNFTアートの2つを比較しながら、分かりやすくまとめてくださっている。その情報を参考に自分なりに情報を肉付けして、ここにメモとして残しておきたい。 知っておきたい観点補足説明リアルアートとの違い著作権は誰が持つことになるのか契約で著作権の譲渡を明確に定めない限り作品を創作したアーティストが保有する。複製権もアーティストに帰属するため、購入者でもアーティストからの許可が無い限りはコピー作成、販売、配布、2次著作物の作成はNGである。基本的に同じ作品の再譲渡はできるのか作品の再譲渡は可能。基本的に同じ購入者に帰属する権利は何なのか現行の民法・著作権法上、NFTアートを購入しても所有権は観念できない。民法上、所有権の客体となる「物」(民法206条参照)は、「有体物」を指す(民法85条)。東京地裁平成27年8月5日判決は、ビットコインについて有体性を欠くため物権である所有権の客体とはならないと判示している。リアルアートの場合、有体物の所有は購入者が持つことになり、「法令の制限内において自由にその所有物の使用、収益及び処分」できる権利がある。原作品の所有者による展示はできるのかアーティストには展示権(美術物の著作物、未発行の写真の著作物の原作品を公に展示する権利がある)がある。アーティスト以外のものは、アーティストからの許諾無しに原作品を公には展示できない。絵画や彫刻の原作品の所有者は、購入した作品を公に展示することができる。アーティストの権限による展示はできるのか可能。APを付けたり、利用規約でアーティストも展示できることを明記することが望ましい。所有者が存在する場合、リアルアートの場合には、貸出を受けない限りは難しい。作品へのアクセスの独占はできるのか作品へのアクセスを購入者に限定することも可能だが、IPFS(InterPlanetary