SHIMPEI MIURA

Shimpei Miura is Japanese artist based in Tokyo. Through various expressive means employing an interdisciplinary approach not defined by certain materials or methods, he is able to handle the narratives and unease that arise within the gaps between reality and fiction with care and nuance. In recent years, he has been exploring, through the audio visual medium, the phenomenon of cooperation and resonance between the senses of hearing and sight.

SKILL

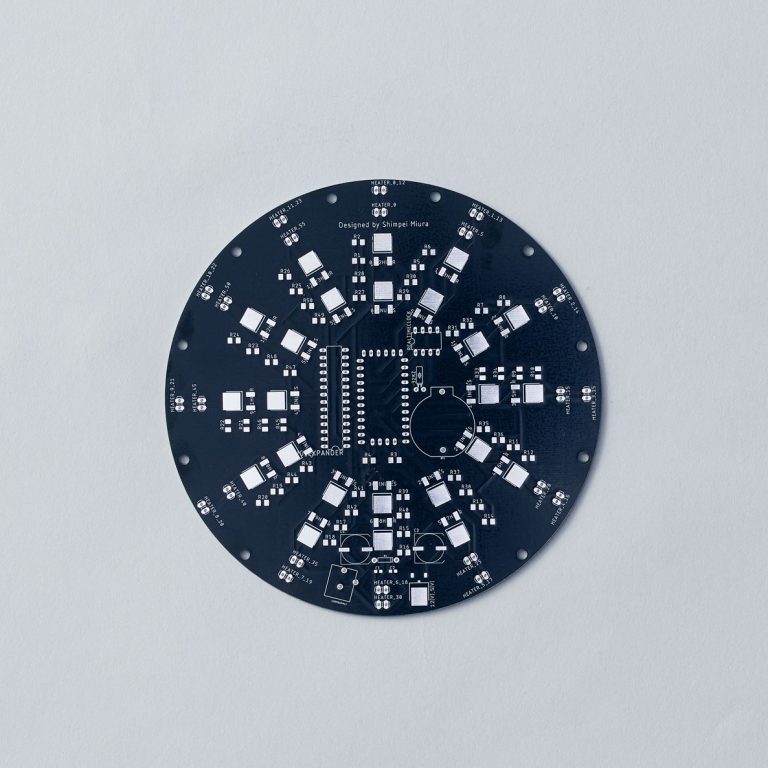

- Embedded Systems:Raspberry Pi, Arduino + Shields, Electronics (sensors and actuators), PCB design and build(Eagle) (more than 5 years)

- Data Handling / Data Analysis /Machine Learning :SQL, Python … (more than 5 years)

- Creative Coding,Realtime Rendering:Unity (more than 5 years), Unreal Engine ( more than 2 year)

- 3D Modeling:Blender, Fusion360

- Other:Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Audio Reactive Visual Performance

nonlinear-nauts [exp.021] – 2023, @Tokyo, JAPAN

ニコニコ超会議2023 超テクノ法要×向源 – 2023, @Tokyo, JAPAN

nonlinear-nauts [exp.019] – 2023, @Tokyo, JAPAN

HYTEK 1st Anniversary – 2022, @Tokyo, JAPAN

Hyper geek #3 TUNNEL TOKYO – 2022, @Tokyo, JAPAN

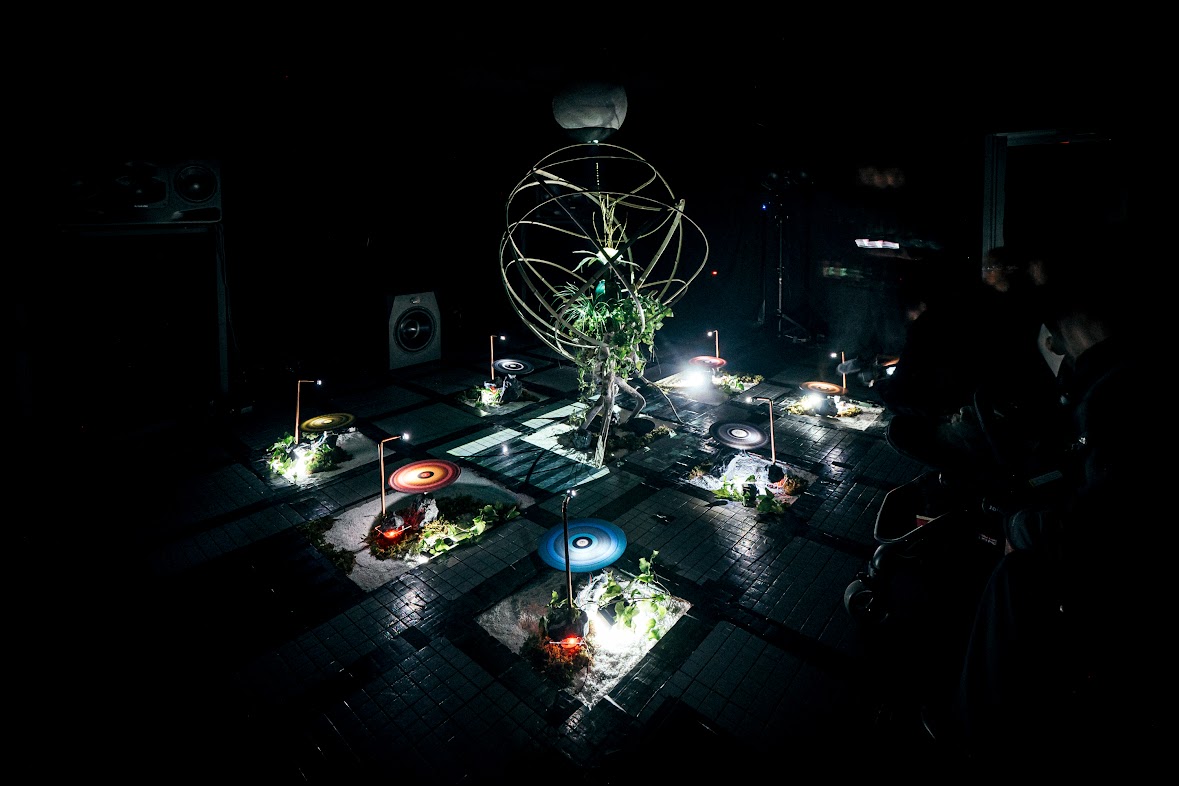

EXHIBITION

ARTIFACT 3rd EXHIBITION 【 __ being 】 – 2024, @Tokyo, JAPAN(collaboration)

ARTIFACT 2nd EXHIBITION 【 Scrap&Yellow 】 – 2023, @Tokyo, JAPAN(collaboration)

ARTIFACT 1st EXHIBITION 【 Fogism -霧の中の欲望- 】 – 2022, @Tokyo, JAPAN(collaboration)

ARTIFACT – Exhibition for Artist – 2021, @Tokyo, JAPAN(collaboration)

RECORD MUSIC VIDEO GALLERY – 2021, @Tokyo, JAPAN (collaboration)

BECV – By the Effect of CoronaVirus @Online Exhibition(collaboration)

Salone del Mobile.Milano – Salone Satellite 2019 @Milano,ITALY – voiddraw0

Dutch Design Week 2018 @VEEM, Eindhoven, NERTHERLANDS

Salone del Mobile.Milano – Salone Satellite 2018 @Milano,ITALY – voiddraw0

Meet My Project 2017 @Paris, FRANCE

Salone del Mobile.Milano – Salone Satellite 2018 @Milano,ITALY – voiddraw0

Tokyo Design Week 2016 @Tokyo, JAPAN

意思设计展 – East Design Show 2016 (invited) @Shanghai ,CHINA

Salone del Mobile.Milano – Salone Satellite 2016 @Milano,ITALY – voidsetup0

Smart Illumination Yokohama 2015 @Yokohama, JAPAN

Tokyo Design Week 2015 @Tokyo, JAPAN

GUGEN 2015 @Tokyo, JAPAN